“愿景使命”不是写在墙上的口号,而是驱动组织与个体持续前行的底层动力。在这篇万字长文的中篇中,我们将借乔布斯与贝佐斯的实践路径,深入拆解愿景与使命的真实作用:它如何塑造战略方向、激发团队共识,又如何帮助你在复杂环境中找到属于自己的“北极星”。

最根本的问题在于,激励“你”的愿景是什么?

——亚伯拉罕·马斯洛

这句话的精髓并非简单强调愿景的重要性,而在于点明:真正能点燃「你」的那个愿景是什么?

换言之,使命愿景本无绝对模板,其关键在于:它是否与你产生深刻共鸣?能否成为驱动你持续前行的不竭动力?

前文《2万字透讲「愿景使命」(上):数字大航海时代的“指北罗盘”》我们了解到「愿景使命」的定义和价值。今天,品牌猿将介绍三种构建「愿景使命」的方法,供「你」择机而用。

五、寻找「愿景使命」1:乔布斯方法——存在的意义

1、企业&品牌:自我理念的延伸与工具

乔布斯留下的被反复引用三句话,深刻揭示了他一以贯之的信念:

- 活着就是为了改变世界,难道还有其他原因吗?

- 你的时间有限,所以不要为别人而活。

- 你终将明白,真正重要的不是成功,而是热爱。

秉持此类信念的,远不止乔布斯一人:伊隆·马斯克的“冒险人生”;巴塔哥尼亚创始人乔伊纳德的“地球是我们唯一的股东”;稻盛和夫的“利他”哲学;理查德·布兰森的“疯狂冒险,疯狂成功”;以及胖东来于东来对全员“幸福”的追求。

他们在做什么?

这些非凡人物并非标榜一个“使命宣言”,再刻意追逐。他们行动的根本动力,既非取悦他人,亦非向世界证明某种宏大价值,而是将企业或品牌视为自我理念的延伸,一个让内心信念得以流动、生长的载体,并在此过程中实现生命的自我完成。这,才是他们对“事业”的真正理解。

对他们而言,企业和品牌存在的根本目的,就是传递自身理念。商业运作、企业运营乃至盈利,只不过是服务于这个终极目标的工具——让理念落地生根、传播开来。

那么,如何将这种「存在的意义」与「自我理念」,转化为既能触及“诗和远方”的愿景,又能连接“近在眼前”的行动?

请重温乔布斯2008年经典访谈,洞见他重返苹果后“做的第一件事”:

显然,那时的苹果简直一团糟:各个部门互相重叠,产品争抢同一批客户;资源被摊得如此之薄,以至于没有一个项目能形成“临界规模”去取得成功。苹果基本上已经忘记了自己是谁,这大概是最贴切的表达了。

旅程的第一步,是让我们重新记起:我们是谁?我们为何做这些事?世界为什么需要苹果?

对,这就是乔布斯的方法,追问三个看似简单却极具穿透力的问题:

一旦清晰地回答出这三个问题,你的“使命愿景”亦将自然显现。

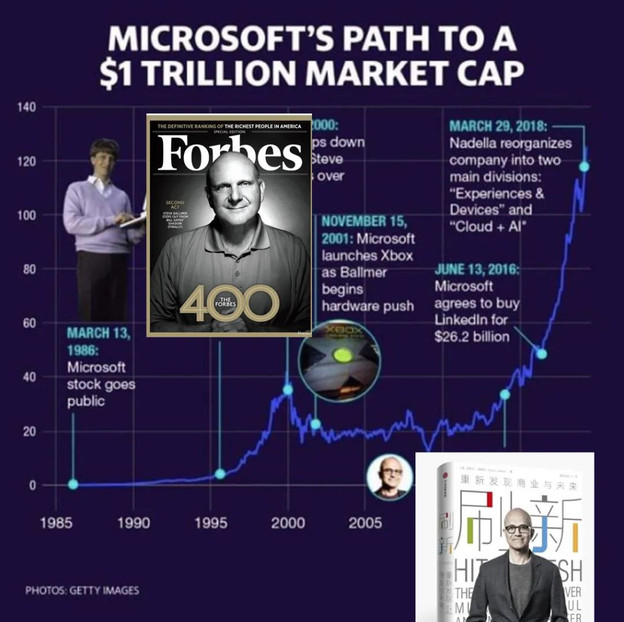

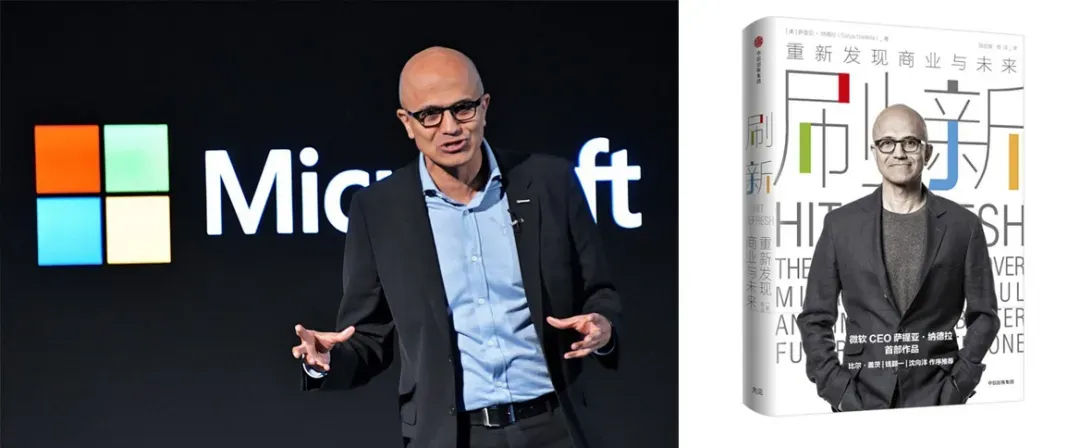

事实上,这一方法并非乔布斯独创,它同样蕴含于《卓越基因》、《无限游戏》、《管理的实践》等经典著作中。2004年,萨提亚·纳德拉就任微软CEO后的首次演讲也发出了相似的叩问:“我们必须发现微软的灵魂,发现我们独一无二的核心。我们必须拥抱只有微软才能带给这个世界的不同。”

2、经典重溯:微软的涅槃重生

我们必须要清楚如果微软消失了,这个世界会失去什么,我们必须要回答的是我们为什么存在——予力全球每一人,每一组织,成就不凡。

——纳德拉《刷新:重新发现商业与未来》

微软第二任CEO史蒂夫·鲍尔默曾自豪地宣称:“在过去13年里,让微软赚到的钱超过了地球任何人”,然而,正是这13年里,微软错失了移动互联的黄金机遇,内部各自为政、内耗严重,创新停滞,市值长期低迷。

2014年,萨提亚·纳德拉接任CEO时,微软已是一个方向迷失的科技巨头。他敏锐洞察到问题的核心:微软的凝聚力不再源于共同使命,员工只为KPI工作,更说不清公司存在的价值。这种“灵魂的空洞”,直接导致微软在云服务领域落后亚马逊AWS近五年。

为了重新找回微软的灵魂,纳德拉发起了一场前所未有的全方位探索:

- 向内追问:深入各层级员工,反复询问:“你想通过工作解决世界的什么问题?”

- 向外观察:走进医院、农场、工厂等一线场景,亲见技术解决真实痛点和创造的真实价值。

通过这场密集的内外沟通,纳德拉发现微软陷入困境的真相:PC时代“让每个家庭拥有一台电脑”的使命虽已达成,但在云计算与移动互联重塑格局的新时代下,这套旧蓝图已全然失效;价值体系严重错位,一切仍围绕Windows运转,与用户渴望的跨平台协同体验南辕北辙;自我封闭的生态更导致开发者纷纷离去。

直面困境,纳德拉首先锚定了一个核心命题:“如果微软明天消失了,这个世界会失去什么?”答案逐渐聚焦: 微软的独特价值,不在于统治市场,而在于成为全球数字化转型的“赋能者”。正如他强调——“唯有当我们帮助他人突破局限时,我们才真正存在。”

由此,微软确立了清晰而有力的新使命:“予力全球每一人、每一组织,成就不凡。”

接着一切水到渠成,新使命并没有停留在墙上成为漂亮口号,而是迅速转化为一系列大胆行动:

- 彻底拥抱“云优先”战略,不是公司服务Windows,而是Windows为公司使命服务;

- 开源核心.NET框架,向曾经的“敌人”Linux伸出橄榄枝,打破封闭藩篱;

- 斥资75亿美元收购全球最大开发者社区GitHub,向生态开放迈出实质性步伐;

- 重金投资OpenAI并深度整合其能力,抢占AI时代先机……。

这场始于”存在意义”追问的转型,最终彻底重塑了微软。财务数据是最直观的印证:市值从纳德拉接手时的约3000亿美元,一路攀升至2025年的4万亿美元。

纳德拉的《刷新》印证了一个商业世界的本质规律:企业的持久生命力,源于“让世界需要你”的价值创造,而非单纯的利润积累或排名野心。

3、乔布斯方法的内核和适合对象

乔布斯方法的核心要义,在于将创始人价值观升华为变革世界的杠杆,并置于品牌使命构建的核心。

然而这一方法对创始人提出了极高要求:强大的内在驱动力、对理念的极致笃定,以及长期投入的坚韧——唯有如此,品牌才能真正成为创始人信念的载体,而非商业利益的傀儡。

实践表明,该方法尤其适配以下三类品牌或创始人:

其一、超级企业与行业领袖品牌

伟大的代价就是责任。

——丘吉尔

当企业成长为行业巨头,其使命必须随之升级。此时若仍固守旧有“使命愿景”,易陷入“德不配位”的危机。超级企业的责任,必须超越纯粹的商业成功,积极回应社会期待与技术伦理挑战。

例如微软提出“赋能每个人”;腾讯在成为科技巨头后提出的全新使命愿景:“用户为本,科技向善”。

此类企业的使命刷新,本质是以价值观传递世界观,并重建社会契约——当企业能力越大,对“为何存在”的回答需越深刻。

其二、公益组织和共益企业

这类品牌将解决社会问题视为存在的根本目的,商业仅是实现目标的工具。其核心在于,品牌会将「做好事」融入DNA,而非作为事后追加的公关行为——「做好事」是每一天的切实行动,是一种生活方式,而非企业壮大后的慈善姿态。

- 巴塔哥尼亚(Patagonia):从创立初心、产品创新和“1%的地球税”,到创始人伊冯·乔伊纳德震惊世界的决定——将公司98%股权捐给环保信托基金,让企业利润直接转化为生态保护资金。

- 蚂蚁森林:以“让环保成为日常”为信念,通过碳积分体系将5亿用户的日常低碳行为与荒漠治理连接起来,形成全球最大的公民环保协作网络。

- innocent(天真)果汁:将「环境友好」升级为生活方式,落实到具体行动。坚持每年将收入的至少10%用于慈善;所用水果原料出自关注农场工人权利和福利的大农场;瓶子采用可回收塑料制成…

它们的共同点是:社会使命驱动商业模式设计,而非反之。

其三、认知独到的“天命人”

除了前文的马斯克、乔伊纳德、稻盛和夫、布兰森、于东来和任正非,在中国新锐力量中亦有杰出代表:相信“信息流动能改变世界”的字节跳动张一鸣;“我命由我不由天”的《哪吒》导演饺子;致力于“讲中国人故事”的《黑神话悟空》冯骥;“中国AI不可能永远跟随”的DeepSeek梁文锋……。

在这些“天命人”的背后,看到的不仅是商业成功,更是一种将理想注入现实的勇气和能力。他们不仅改变了市场,也在某种程度上改变了世界对可能性的理解。正如乔布斯所言:”唯有疯狂到想改变世界的人,才能真正改变世界。”

最终,回归马斯洛的叩问:激励“你”的那个“天命”是什么?

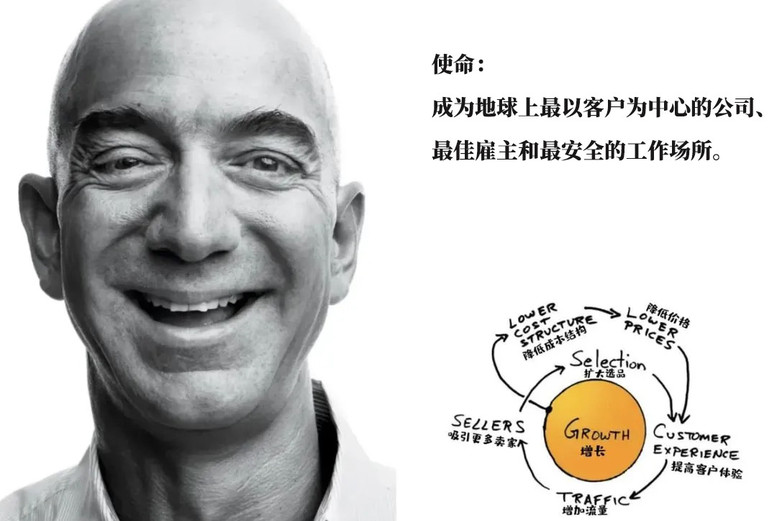

六、寻找「愿景使命」2:贝佐斯方法——为顾客创造价值

企业存在的目的是为「顾客创造价值」

——彼得·德鲁克《组织管理》

1、贝佐斯方法论:锚定不变,站在用户角度创新

我常被问及:‘未来十年,会有什么样的变化?’但我很少被问到:‘未来十年,什么是不变的?——我认为第二个问题比第一个问题更重要,围绕稳定的事物你能建立永恒的事业和商业战略。

——贝佐斯

正是基于这种认知,贝佐斯将亚马逊的使命确立为:“成为地球上最以客户为中心的公司”。 这个使命清晰地指向了他所洞察到的那个“不变”的核心——永恒的客户价值。

在这一使命的驱动下,在这一使命的驱动下,亚马逊逐步形成了其著名的“增长飞轮”模型:通过扩大选择(最低价格、最丰富选品、最便捷体验) → 提升客户体验 → 增加流量 → 吸引卖家 → 进一步强化选择优势。

要打造并驱动这一增长引擎,贝佐斯的方法论遵循两大核心原则和三个具体步骤:两个原则:

- “亚马逊成功的第一原则,始终是极度关注用户。”

- “用户至上”不是以用户为中心,也不仅是倾听用户,更要站在用户立场推动创新。

三个步骤:

- 确定不变:识别长期(10年甚至20年)内不变的用户核心需求,例如用户对“新价值”的永恒追求。

- 以终为始:基于“不变”需求,洞察行业未来十年的根本性常量(如零售业中顾客对“多、快、好、省”的追求)。

- 逆向推导:围绕这些常量,从目标倒推构建业务能力(例如:为实现“快”而自建物流体系)。

这正是贝佐斯方法论的核心步骤:锚定不变,以终为始,逆向推导。

2、经典重溯:Costco——50年不变的会员忠诚哲学

在践行“为顾客创造价值”的典范中,让我们继续举例Costco——其核心使命跨越50年,历经三代领导者,始终如一:“我们承诺,以合理价格向会员提供优质商品和服务。”(1976年创立至今未变)。

这看似朴实的使命宣言,却深刻塑造了Costco的文化、战略与日常行动:

- 经营理念:近乎偏执地追求为会员提供质优价低的商品与服务。

- 商业模式:会员付费入场,商品毛利封顶14%以内,核心利润源于会员费。

- 经营铁律:所有成本节约必须转化为会员让利,禁止任何形式的涨价。

- 真诚至上:永不欺骗供应商、会员或员工。错误必须立即纠正,而非辩解。

- 指导原则:为会员、员工、供应商、社区与环境做正确的事。

- 稳健扩张:为保障服务和产品质量,严格控制每年新增节奏(约15至30家,3%增速)。

- 平等文化与员工善待:“会员第一、员工第二、股东第三”。提供行业最高的薪酬福利(1.5倍同行),离职率仅5%(零售业平均高达60%)。

也因此 Costco已成为全球第三大零售商(仅次于亚马逊和沃尔玛),近20年复合增长率稳定在8.8%(同期沃尔玛和塔吉特仅为3.3%,且多次停滞)。

Costco的理念与实践,与我们所熟知的中国零售标杆胖东来,在坚守顾客价值与员工价值的底层逻辑上,可谓东西辉映,异曲同工。它们共同证明:贝佐斯所揭示的“锚定不变”之道,不仅塑造强大使命,更是构建穿越周期的长青组织的经营哲学。

3、贝佐斯方法的内核与实现准则

纵观零售与新消费领域,众多优秀品牌的使命,都高度契合德鲁克与贝佐斯的理念:

- 星巴克:激发并孕育人文精神——每人、每杯、每个社区!

- 茑屋书店:构建文化基础设施&为生活提案!

- lululemon:活出可能。帮助人们实现更有意义的生活目标。

- 阿那亚:人生可以更美

- 泡泡玛特:创造潮流,传递美好。

乍看各不相同,表达各异,却都在回应德鲁克与贝佐斯的同一信条:企业存在的唯一理由,是为顾客创造无可替代的价值。这一理念不仅适用于消费领域,也普适于愿意直接连接用户(DTC)或服务最终用户的领域。

然而,要真正玩好“为用户创造价值”,企业需要四个“必须”:

▍必须一:长期主义

理解“长期主义”,首先要要知道「长期主义」不是什么:

- 它并非简单地“长期坚持做一件事”。

- 它的对立面是急功近利的投机行为。

长期主义的真谛,需从三个维度把握:

- 保持乐观:乐观是一种长期主义,一种对未来的信念,乐观也给了你长远的眼光!

- 行动优化:做一个长期主义者,不是坚持重复一件正确的大事,而是坚持改进一件件小事,并对各种不确定性做好万全准备。

- 认知迭代:所有长期主义都建立在持续的“自我认知”升级之上。保持学习力,方能拥有支撑长远判断的高维视野。

▍必须二:站在用户立场思考

“为用户创造价值”的精髓,绝非停留在“以用户为中心”或“满足用户需求”这类表面口号,而在于真正实现认知跃迁——将“「站」在用户立场”内化为行动的原点。这里有个微妙而关键的转变——不是让用户取代“我”成为主体,而是「我」的责任是主动创造顾客满意。

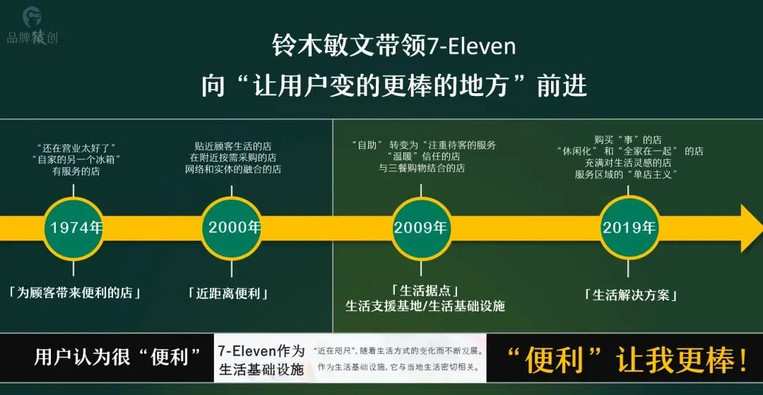

铃木敏文对此也有深刻洞察,并揭示了组织僵化的根源:

“当形成「我的作用就是让顾客满意」的认识的时候,「我」就成了主体,当「我」成为主体的时候,就是在曾经做过的事情的范围内思考接下来应当做什么,并基于自身过去的经验和经历,形成「如果这样做的话,就是对顾客有利的」这种思维。

许多公司随着自身发展变得庞大之后,员工都会聚焦于公司内部的观点和既有流程,向上级负责,而丧失了从顾客视角看待问题的能力,组织就会变得僵化,最终被时代淘汰。

正是基于这一认知,铃木敏文带领7-ELEVEn围绕「便利」这一核心价值持续进化:从「24小时营业」→「贴近生活的便利」→「生活据点与支援基地」→「生活解决方案提供者」,不断创造超越顾客期待的新价值。

以“创造价值而非迎合需求”的法则,在即将到来的AI时代尤具战略意义,因为AI创造的是一个新需求“满地走”的大时代,此时,只需转换一下视角——“站在用户立场思考”。

▍必须三:定义并深耕独特价值

注意,践行“为顾客创造价值”的卓越企业,其价值创造锚点却各具特色:

- 亚马逊:全面价值(价格/速度/选择)

- 茑屋书店:场景价值(生活方式提案)

- 星巴克:体验价值(人文联结与第三空间)

- 胖东来:信任和情感价值(幸福生活)

- 泡泡玛特:身份和情绪满足(创造潮流,传递美好)

泡泡玛特创始人王宁的阐述印证了这一点:

“我们的愿景是,我们坚守成为一家伟大的企业,做一个让人尊敬的品牌这是不变的。然后我们自己做事的方法和理念,用我们自己的话说,尊重时间,尊重经营’的长期主义理念…

“创造潮流,传递美好”属于我们想做的事情,它是基于刚才说的理性和感性之间的事情。我们对品牌的理解,不是“多快、好、省”这种购物型的,而是你在这个店里待着,或者你买了几样东西,能让你觉得生活还挺好,是一种更高的、精神类的消费场景和消费需求,这是我们的追求,也是我们对品牌和文化的理解

——王宁

差异的关键,在于企业对“顾客核心价值”的独特定义与深度践行,而非口号本身。

▍必须四:员工不是成本,是价值创造的伙伴

在为用户创造价值的旅程中,有一个常被忽视却至关重要的真相:员工与消费者同等重要。

苹果、Costco、露露乐檬、胖东来及舒尔茨时代的星巴克,无一例外地将员工置于事业的核心。它们深刻理解并践行着:

- 唯有员工真心投入并感受到价值,才能让“以用户为中心”的理念落地生根,企业才真正具备服务用户的能力。

- 当员工感到被尊重、被赋能、被信任时,他们自然会将这种积极情绪和价值观传递给顾客。

在这些企业中,员工绝非待管控的「成本」或服务用户的「工具」,而是值得珍视的「伙伴」与「家人」。

综上,将「为顾客创造价值」作为企业愿景和使命的核心,需要通过长期主义的坚守、用户视角转换、独特价值的深耕,以及对员工的真诚尊重来实现。只有这四个「必须」有机结合,企业方能将“使命愿景”转化为可持续的卓越价值创造。

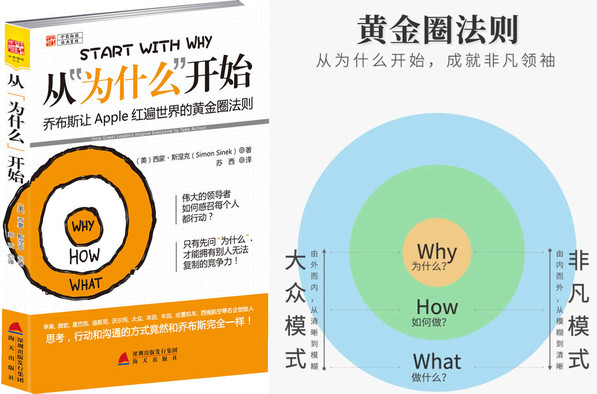

七、寻找「愿景使命」3:“黄金罗盘”法——新航海家的“本命”法则

「愿景使命」的本质,在于为“自己人”(自己、团队和忠实用户)持续“打鸡血”(注入动力)。

因此,若你的探索仅停留在“为某群体提供卓越产品”或“通过创新改善生活”这类泛泛之谈,往往缺乏感召力与穿透力。这样的目标,恐怕尚未驶出港湾,便已黯淡无光,遑论指引十年壮阔航程。

但并非人人都拥有乔布斯的雄心、贝佐斯的极致服务,马斯克的原理洞察,张一鸣理性思维,饺子、冯骥的热爱与执着。那么,对于广大创业者,是否存在一种既简单实用又能点燃“自己人”的构建法则?

品牌猿借鉴西蒙·斯涅克(Simon Sinek)的黄金圈理论,,融合乔布斯和贝佐斯的方法,给出第三种方案:「黄金罗盘」法——由内而外构建的“指北星图”,数字大航海时代新航海家的“本命”法则。

1、“黄金罗盘”法:从初心开始,由内而外的指引

“黄金罗盘”由五层同心圆构成,由信念核心向外延展:

- 核心圈:Why(信念之源)——你的初心(使命与信念)——北极星。

- 第二圈:Who(同行之舟)——认同你信念的伙伴和用户(目标人群)——船员及同行船队。

- 第三圈:Worth(应许之地)——你为“Who”创造的独特且不可替代的价值——远方新大陆

- 第四圈:How(航行之策)——实现价值的核心路径或独特方法(战略航线)。

- 最外圈:What(行动之锚)——具体的产品、服务或行动内容(执行)。

大多数创业者的思维往往是由外而内:先想自己要做什么(What),再思考怎么做(How),然后寻找客户(Who),最后才勉强考虑价值(Worth)和初心(Why)。

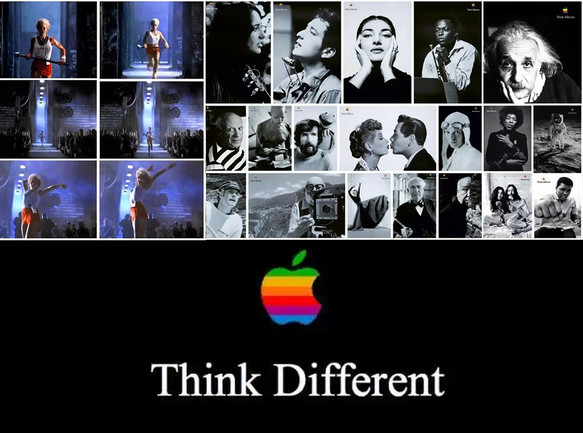

例如,传统苹果路径的描述:“我们生产最好的电脑(What),设计精美、操作简便(How),你们(所有人)想买一台吗?”

而“黄金罗盘”法其路径全然不同:始于内心的Why,逐层向外探索:

- Why:突破常规,推动创新,改变世界。

- Who:只为认同“ThinkDifferent”的人服务。

- Worth:赋能他们,在任何环境中都卓越工作。

- How:融合技术与人文,极致设计、简洁操作、软硬件一体…。

- What:于是,我们创造了最棒的电脑、音乐播放器、手机…“欢迎“ThinkDifferent”的人来体验。”

将其串联成使命宣言:基于“Why”的信念,我们只为“Who”创造了“Worth”,通过“How”,去做“What”。

正是这种由内而外的叙事逻辑,成就了苹果《1984》、《Think Different》、《致创新者》等诸多震撼人心的经典广告此时,人们购买的不只是产品,也不仅是对自己生活和工作的改变,更是对“Think Different”信念的深度共鸣与身份认同。

这也解释了苹果能从电脑成功延伸至手机、耳机、手表,而戴尔推出MP3却无人问津的根本差异:后者缺乏承载用户信念的精神容器。(当然,苹果近年创新乏力,其根源亦在于其“Why”的锐气有所消减。)

2、“黄金罗盘”普效性——无罗盘者,处处逆风

对人类来说,最大的消费对象就是人生,所以最终消费可以说是人生的成就。人们追求的是能够让人生和时间充实的消费,而不是消耗人生和时间的消费。

——三浦展《第四消费时代》

「黄金罗盘」法则普世的必然性,根植于数字航海时代的残酷真相:在充满无限可能与未知风险的时代,缺乏清晰的 “Why” (信念灯塔)和“Who” (同行者),就如同无航海图的船长——任何方向皆为逆风;似动力枯竭的孤舟——所有努力不过是延缓沉没的徒劳挣扎。

面向新消费与新人群,这种“迷失”显得尤为致命。

原因在于,无论是当下的“第四”还是到来的“第五”消费时代,正经历着三重海啸级变革:

- 意义取代产品:人们关注产品承载的意义与价值,远胜于产品本身。

- 身份构建:消费者通过购买品牌来定义和表达自我身份。

- 圈层归属:消费行为日益根植于社群与圈层,以此获得安全感与成就感。

更进一步,在消费紧缩、内卷加剧的时代洪流中,对中小品牌和创业者而言,清晰的“Why”与“Who”绝非锦上添花,而是生存与突围的关键命脉:

第一、“Why”缺失或模糊 = 航向迷失。

这首先意味着品牌/公司失去方向后的无助与无力感。进而难以吸引优秀人才同行,更无法持续激发团队的内在干劲与组织动力。

本质上,你对“为什么存在”(Why)的思考深度,直接决定了你能成就何种事业、吸引的人才层次和塑造何种品牌。第二、“Who”不清晰或失焦 = 价值空洞。

其直接后果是:无法聚焦并创造真正独特的“Worth”(价值)。这使得你无法吸引那些“非你不可”、情感共鸣强烈的核心用户,自然也难以建立深度的情感连接与忠诚度。

当面临价格战或巨头降维冲击时,极易迷失方向,深陷无休止的内卷泥潭。

因此,「黄金罗盘」法为新时代的航海者勾勒出清晰的生存法则:

- 你的信念(Why)越清晰有力,创造的独特价值(Worth)就越不可替代,吸引的同路人(Who)就越坚定忠诚。

- 你的“Who”定义越精准、联结越紧密,价值创造就越精准,品牌根基就越稳固。

有鉴于此,请从即刻起切换你的思维模式:

- 停止追问:“我能做什么?”转而叩问:“我为什么必须做这件事?”(Why)

- 停止追问:“我卖给谁?”开始思考:“谁认同我的信念,谁和我并肩战斗”(Who)

- 停止盘算:“市场多大?如何赚钱?”全力探索:“创造何种价值,能让‘Who’更好,值得我倾尽全力?”(Worth)

抵达新大陆的荣光,终将属于那些洞悉“为何出发”(Why)与“驶向何方”(Worth),并集结了坚定同行者(Who)的航海者。

3、经典重溯:爱彼迎——以“初心罗盘”导航使命重生

许多企业在初创期信念炽热(Why清晰),却在规模扩张中渐失航向:沃尔玛最初是“让普通人买得起好商品”, 而后来则偏移去追求“世界第一零售巨头”和股东回报;同样,阿里巴巴早年立志“让天下没有难做的生意”,却在壮大过程中重心转向市值与流量增长。

这并非偶然。 当企业遗忘 “为何出发”,极易陷入内卷与官僚,终被淘汰。破局之钥,在于定期回归原点,叩问初心:“我们当初为何要做这件事?”2014年的爱彼迎(Airbnb)正是这剂解药的践行者。1)迷失之困:

- 身份迷失。经历指数级增长后,Airbnb日益偏离连接“人与独特空间”的温暖内核,更像是连锁加盟业务和资本游戏。

- 盈利瓶颈:初期用户(追求便宜的“沙发客”)和房源(廉价闲置房间)构成单一,难以满足更广泛需求,盈利受阻。

- 监管压力:随着短租成长为吸纳数百万人的产业,监管与纳税成为必然挑战。

2)破局之举:追问“我们的Why是什么?”

- 2007年创业初心:“我们期望为世界各地的人们创造一种成为东道主的方式,就像我们一样。”(核心:连接与接纳)

- 2012年增长密码:“Airbnb不再仅仅关于你在哪停留,而是当你停留在那做什么,和‘谁’一起做。”(核心:体验与连接)

- 5年成功基石:“只有房东成功,我们的公司才会成功。”(核心:伙伴共赢)

3)重生之光:以初心重塑使命

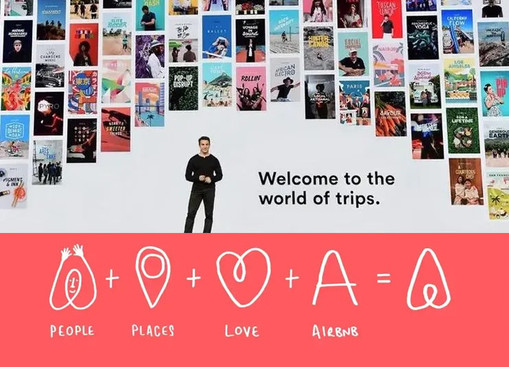

- 新使命核心:归属感(BelongAnywhere)。从“Travellikeahuman”升级为“家在四方”,强调在异乡找到归属。

- 新标识(Bélo)演绎:融合人群(People)+地点(Places)+爱(Love)+Airbnb,形似一颗倒置的柔软“心”,象征:真诚连接(赢得赞赏)与开放共创(人人可参与)。

- 深层价值:帮助用户探索地图外的村庄、本地人私藏场所(如无菜单咖啡馆、深巷歌舞厅、无名画廊),从而获得新体验、接触新文化、开启新对话。

正如创始人切斯基所说:“Airbnb的目标是让人在异地也能感到归属感。核心不是社区化、国际化或便捷租赁,而是让用户找到归属感!”

4、“黄金罗盘”法的精髓与生存智慧

我们能取得今时今日的成就,不是因为我们的能力比别人高出多少,而是我们谨小慎微地留在我们的“能力圈”之中。若执意参与他人擅长而自己一窍不通的游戏,注定一败涂地。

——查理・芒格

“黄金罗盘”法的精髓在于:以创始人的初心(Why)与核心能力为基石,聚焦独特的价值创造(Worth),进而锚定战略方向(How)与行动路径(What)。

这绝非纸上谈兵,而是数字时代新航路的导航仪。欧美DTC品牌的崛起与中国90后创业者的爆发,正是其力量的明证:

- WarbyParker(2010年)——“凭什么一副眼镜要500美元”?WP要为消费者提供高品质、时尚且合理的价格的眼镜。(DTC第一品牌,2024年市值30亿美元)

- Glossier(2014年)——“打造一个基于信任和真实性的品牌,让普通女性可以绕开那些作为时尚和美妆行业的专家和时尚大V,从而以一种真正低成本的方式来讨论美妆产品”。(2023年零售额近2.8亿美元)

- Hims(2017年)——“我希望将产品引向更年轻、更多样化的群体,同时也希望能消除一部分男性根深蒂固的因脱发而产生的耻辱感,让人们了解到脱发很正常,不用太过在意。”(3年营收翻5倍,2021年成功IPO)

- KEEP创始人王宁——“十年前,我们因相信运动平等而出发;十年后,让我们以‘激发每一次运动,让世界充满活力’的名义,再战下一个十年。”

- 泡泡玛特创始人王宁——一定是一个让大家向往的品牌,也许很多年以后,大家提起我们,会觉得这是一个值得被尊敬的品牌。

- NEIWAI内外创始人刘小璐——“我有一个解放女性身体的愿景”,“我们希望将NEIWAI内外打造成能代表中国身份、兼具东方美感与国际视野的全球化品牌。”

这些品牌诠释着“信念”驱动型企业的真谛。当创始人怀揣热爱启航,这份“信念”便成为:

- 新锐品牌最硬核的竞争力

- 抵御诱惑的深堑护城河

- 由真实感催生的强大行动力

他们无需庞然巨资,仅需将信念注入产品细节,便能如磁石般吸引“同频共振”的用户,完成情感联结。

最后,再给出“黄金罗盘”法中航行的三条注意事项:

- 根植Calling,远离空洞Mission:使命是让你激情重燃的内心召唤,绝非模板口号。(黄金罗盘之核-Why)

- 独特即力量,微小可撼动:力量源于差异化。起点再小,只要深植于你的Why与Who,便能锚定不可替代的立足点。(黄金罗盘之力-Worth&Who)

- 持续进化,静水流深:不必激进浮夸,但须边行边悟边升级。在坚守信念(Why)的同时,敏锐洞察环境与伙伴,将价值连接(Worth)推向更高维度。

这三条事项,还呼应着另一种古老生存智慧——燕雀之「智」:

古人叹“燕雀安知鸿鹄之志”,然执着宏大叙事的“鸿鹄”多已湮灭,专注生存之道的“燕雀”却在环境恶化与人类侵袭中生生不息。其「智」在于:

- 不盲目追求“更大、更快、更强”的虚妄目标,专精“本命”之事。(清晰Why与Who)。

- 不惑远方喧嚣,专注自身的生长与精进(深耕独特Worth)。

- 保持敏锐的觉知,随时与周围环境融为一体,灵活调整(持续进化How与What)。

当你的品牌紧盯着“黄金罗盘”——拥有清晰的信念(Why)、坚定的同行者(Who)、独特的价值(Worth)——你便获得了穿越风浪的的“本命”导航。 此时,融入燕雀之「智」的务实与韧性:专注生长、敏锐应变、静默进化,那么无论波涛如何汹涌,你终将校准航向,驶向那片独属自己的“星辰大海”。

【未完待续】

本文由人人都是产品经理作者【品牌猿】,微信公众号:【品牌猿创】,原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于cc0协议