最近在学 AI 时,被老哥一句话点醒:“先搭框架再填细节,不然就是乱学。”

这让我想起做网络安全时的误区 —— 总试图造一个“终极全景图” 覆盖所有信息,结果反而成了 “花名册”,越看越乱。

学 AI 也是如此:没有框架,学的都是碎片;没有细节,框架只是空壳。

今天就聊聊:AI 浪潮下,普通人该怎么搭建自己的知识体系,避免 “学了白学”?

1、 怎么看待 AI 浪潮?

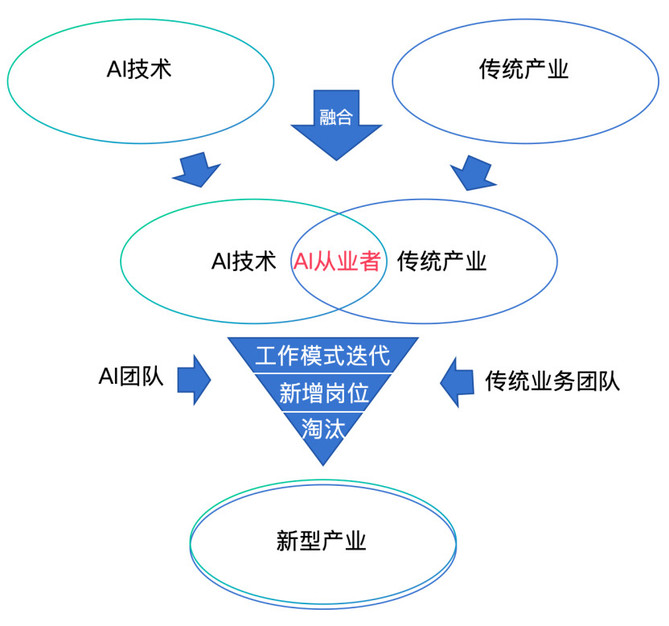

“AI 不是突然颠覆行业,而是像水一样慢慢渗透”,本质是技术与产业的融合过程。传统业务团队通过AI技术提效,AI团队用KnowHow的理解赋能传统业务,双向奔赴过程中完成了工作模式的迭代,其中淘汰掉一部分人,新增了一部分岗位,也有人因为 “会用 AI 解决问题” 被提拔,技术迭代历来如此。

从用户角度来说,这个融合代表了普通人能用更低的成本获得更好的生活体验。对于职场人士来说,这个融合代表两端向中间挤压的过程,掉队意味着淘汰,要尽快调整心态,核心是 “适应规则” 而非 “对抗变化”。

2、 AI项目和传统软件有什么区别?

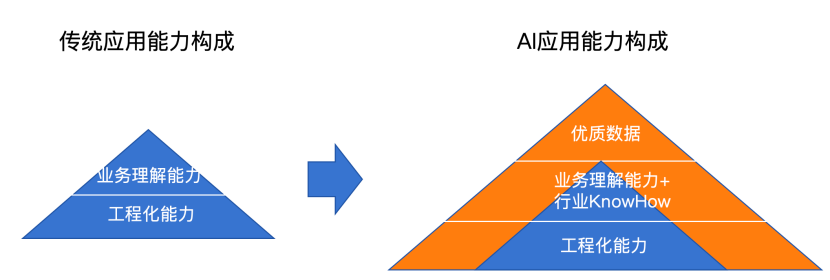

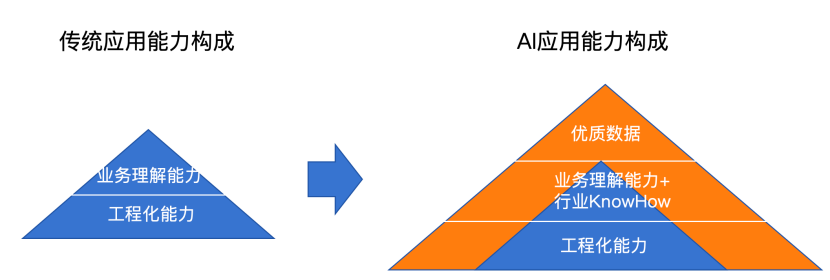

传统软件时代,工程化能力是 “人力施工队”(开发、部署、维护),业务理解能力是 “设计师”(需求、业务逻辑、体验) ,两者结合就能做出可用软件。

AI 时代,工程化能力升级成“机器人建造师”,得搞定AI 模型工程、算力调度、模型部署;业务理解能力升级成“机器人设计师”,得清楚AI能创造什么价值、在哪里创造新价值;而优质数据则是AI 的“能源”,缺少优质数据,AI 应用就是“破铜烂铁”。

3、 怎么搭建 AI 知识体系?

从AI用户和AI从业者的角度,基本就是下面这张图的框架,基于这个框架去细化就行了。

在工具使用级,AI用户主要是普通职场人、生活体验者,只需要会点按钮就行,不用懂技术,比如用豆包写文案、用 AI 绘图做表情包。这里有一些所谓的AI从业者在割韭菜。 在工具搭建级,AI从业者能使用Coze等AI SOP平台搭建个人助手,为用户提供个人助手、效能助手等单点解决方案。我们也得会用低代码平台完成一些简单工具。 在应用建设级,AI从业者搭建专业的AI SOP平台、建设特定领域小模型来解决行业复杂问题,为各类用户和企业组织提供行业解决方案。这里关键是拆解业务流程,利用各种AI工具实现业务目标,初期可借助开源工具降低难度。 在模型研发级,AI从业者主要研发模型算法,专注模型研发与迭代,为应用层玩家提供有力工具。这个一般人也接触不到。

这里有几个观察。

用户与从业者分布:AI用户整体呈漏斗状,越往下玩家越少;AI从业者呈钻石型,机会集中在应用侧。下层对应级别的产品,上层所有级别都是用户。 预算纬度:预算随 AI 发展阶段上升而大幅增长,通用模型预算超 100 亿 + ,反映出越往深水区探索,资金投入门槛越高,小规模玩家很难触及高端模型领域。 能力要求纬度:从工具使用到通用模型,工程化能力、行业Know-How、优质数据的要求逐步提升,应用建设有门槛、难度适中,是集中竞争区。

其实对普通人来说,前两个层级足够应对职场需求,企业业务线负责人、AI负责人、垂直领域开发者需要在第三个层级有自己的理解,成为一个2.5级的小专家,重点是 “先会用,再学深”,到了这一步,就已经充分享受到AI浪潮的红利了。

最后,AI分类不是目的,普通人不用追求 “终极全景图”,能帮我们“解决问题”才是最终目的,也希望每个人都能建立起自己对AI的框架认知。

下次我想聊一下“什么是AI项目,什么不是AI项目。”