一位在加州生活了三十多年的亲戚回国,席间自然聊起特朗普、中美关系,也聊到美元波动与小费暴涨的日常。我忍不住问起美国的裁员传闻,他却摇头:“经济底子还行,真正狠的是AI——科技巨头用它换人的速度,快得让人措手不及。”

他女儿的男友在Jack Dorsey麾下工作——这位推特创始人虽已把平台卖给马斯克,仍是移动支付巨头Block(前身为Web2.0时代开创LMS位置管理系统的Square)的掌舵人。自AI浪潮起,Block的裁员就没停过。男友侥幸躲过,可他身边一位高级研究员的遭遇却成了圈内警示:那人曾兴奋宣称AI将研究效率提升80%,还笑着说“三年内高枕无忧”,结果三周后就出现在裁员名单上。AI带来的效率狂欢,转眼成了职场绞刑架。

同一时间,中国区的外企裁员也暗流涌动:花旗银行裁掉3500名科技子公司员工,Paypal国内风控部门整体撤离……即便赔偿丰厚,被裁的外企人仍在唏嘘“一个时代结束了”。细问才知,裁员并非业务下滑,而是4月初美国《14117行政令》落地后,中美数据安全壁垒骤然升高。花旗科技的功能转向印度,微软部分业务迁址,连Block员工想在中国远程办公,都得飞到日本或泰国才能接入总部网络——数据隔离的铁规,比贸易战更直接地撕裂了职场版图。

有人选择relocate到新加坡、澳洲或美国,可第一批挪窝的人已因水土不服陆续回国;留下的则在焦虑:当电商、广告业务因支付系统受限而萎缩,下一个被优化的会是谁?

中美裁员的逻辑,像两条平行线。美国Fintech圈正上演更激进的“AI替代实验”:有CEO推行“无邮件、无会议”模式,把限制沟通纳入KPI,逼员工用AI传递信息——这哪是提效,分明是让超市收银员教顾客自助结账,最后亲手砸掉自己的饭碗。更荒诞的是“集体放假测试”:故意让全球员工停工数天,看公司离了人能否运转。一旦成功,又是一波裁员潮。

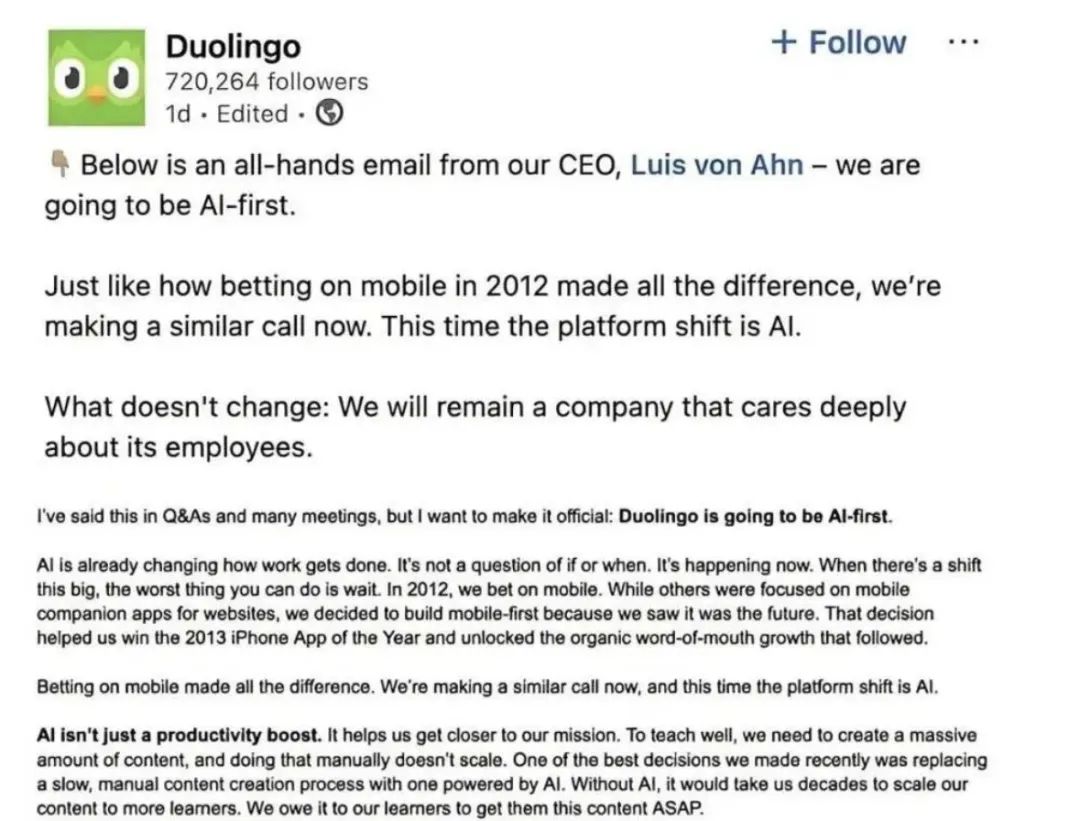

语言APP多邻国的老板更直接,喊出“AI优先”后,两天内推出148门AI生成课程,还在备忘录里炫耀:“AI一年干完人类12年的活。”效率至上的狂欢里,没人问那些被替代的员工该往哪去。

反观中国,“黑灯工厂”、“无人码头”崛起的同时,劳动力正涌向外卖、网约车、快递这三大“蓄水池”。只是没人敢想:当无人配送、自动驾驶普及,这些蓄水池又会流向何方?

其实,资本借新技术裁员的戏码,历史上从不鲜见。一位学术大咖在闭门会上提到日本的1960年代:战后借着朝鲜战争红利,日本财阀靠技术升级飞速扩张,却因裁撤工人引发激烈冲突。资方瓦解工会、动用黑帮镇压,甚至刺杀工会领袖;而“昭和男儿”的反抗也足够猛烈。最终,日本没走美国式削弱工会的路,反而用“终身雇佣制”“年功序列”缓和矛盾,才平稳度过产业升级的阵痛。

如今,美国选了激进替代,日本选了妥协保护,我们站在科技革新、全球霸权更迭、思潮转向的三岔路口,该往哪走?答案藏在每个普通人的饭碗里,也藏在时代棋局的落子声中。

聊完了AI的锋芒,不妨来看看另一面。科技展会向来是行业的放大镜,既能让人窥见前沿,也藏着不少“皇帝的新衣”。最近跑了三四场沾边AI的工业展,所见所闻,倒比媒体报道更实在。

就说东莞松山湖的华为“全球鸿蒙生态大会”,一半展区都在讲云与AI。乍看之下确实有进步,可等我坐小火车到“扫地僧”交流区,试着提了几个媒体常吹的基础功能需求,对方却支支吾吾说做不了。退一步让演示最标准的“自动生成贪吃蛇代码”,结果BUG一堆,围观者忍不住笑场,俩工程师对着屏幕面面相觑——这还是公开展示的DEMO,真要商用,恐怕更不靠谱。看来,那些想靠AI省力气的自动代码,眼下还难当大任。

更值得警惕的是“黑箱陷阱”。中国程序员以“速战速决”闻名,却常把代码写成补丁摞补丁的“屎山”。不少大公司的核心系统,就因关键程序员离职成了没人能调的黑箱,抓BUG全靠测试大牛凭经验猜。华为敢“重写核心系统”,可多少企业有魄力对“养寇自重”的关键人员开刀?如今寄望AI替代这些人,却忘了问:AI会不会变成更难驯服的恶龙?当企业对AI产生路径依赖,代码黑箱只会更深,到时候连修BUG都得靠“蒙”——这哪是降本,分明是给未来埋雷。

再说展会里的“新概念狂欢”。“具身智能”、“机器人倒水”、“工矿智能化”喊得震天响,可细想之下,这些场景二十年前不就有雏形了?我研究生学的神经网络,算起来AI诞生已70年,真正的突破屈指可数,更多是脉冲式发展。2016年阿尔法狗战胜围棋冠军时,媒体吵得比现在还凶,可MIT搞AI的高中同学一句话点破:“没新技术,只是新应用。”

这次生成式AI的热潮,似乎也没逃出这个循环。顶尖工厂体系的朋友逛展后直言:“机械臂和工厂智能化,20年前就成熟了,现在也就小步改进,没惊喜。”还记得2010年华为提出的企业网蓝图,早就覆盖了矿业、医疗、智慧城市等行业,如今展会上的AI,说白了就是深度数字化披了层AI外衣,玩的还是“文字游戏”——就像当年大数据、5G被硬凑在一起炒作。

对高度内卷的中国市场来说,AI和机器人赛道早已荆棘密布。春节时宇树科技的机器人舞蹈还让人震撼,现在随便一个科技公司都能攒出机器狗;机器人马拉松比赛里,朋友圈老板们晒的“自研机器人”,细看都是现成零件组装。金沙江创投的朱啸虎说得直白:“淘汰赛要开始了。”

AI领域更是如此。早期套壳项目不说,连国家级大牛的实验室都在为方向发愁。有从业者苦笑:“砸几十亿烧出的技术护城河,可能只领先半年,哪天冒出个新模型,瞬间就成了摆设。”某顶尖科技巨头的大区老总,一边坚信“AI终将让人类成蝼蚁”,一边又坦言上海西岸的模速空间——那些砸了巨量投资、坐拥超强算力和语料的地方,至今前景不明。连华为都还在摸索场景AI,急于产品化的企业,眼下实在拿不出太多硬货。

当然,医疗等领域或许有突破,但单看展会,AI的商业应用进展,确实被媒体夸大了。那么问题来了:媒体为什么总爱推波助澜?

03 / 媒体的“灯下黑”:当AI吹鼓手们自己还在手写稿

媒体往往是产业圈的“局外人”,却偏偏成了大众了解行业的窗口,也是焦虑的源头——真正埋头做事的产业人,既没时间也没精力动笔写文章。媒体要靠流量活,就得追“北大博士送快递”这类抓眼球的选题,那些日常、真实、平庸的产业细节,根本登不了版面。再加上厂商需要夸大宣传,展示些噱头十足的超前概念,至于能不能商业化、可行性如何,反而不重要。于是我们看到的新闻,总像过山车般大起大落,既满足了厂商融资、搞政府关系、招商的需求,也喂饱了大众的好奇心。

可真相藏在这些喧嚣背后。聊起AI的媒体,自己会不会也“灯下黑”?尤其是在ChatGPT最擅长的文字领域,媒体有没有用AI简化工作,甚至让记者下岗?我接触过的6家中国媒体,故事耐人寻味:

-

头部传统媒体A的记者打电话采访我,当时他们在做“艺术家是否该用AI”的大选题,问了一堆作家、创作者的看法。聊下来发现,这群记者一边焦虑地探讨“AI会不会取代创意”,一边自己的采编流程压根没大改——传统媒体的“老规矩”,似乎比AI的浪潮更顽固。他们还提到,采访对象普遍觉得:AI在创意领域能搞出高度和追求的,真没多少。

头部科技财经媒体B,从传统转型新媒体,编辑却跟我吐槽:老板一门心思想用AI提效,逼他们大量依赖AI写稿。可编辑们心里清楚:要出精品,AI靠不住;真让AI主导,要么成了批量复制的“造号机器”,砸了媒体招牌;要么就得人跟着AI累死——毕竟AI写的东西,打磨起来比自己写还费劲。

说到这插句题外话:上半年国家知产局的知识产权审核,驳回量突然暴涨数倍,后来才知道是AI介入审核闹的,很多细节处理得太粗糙,最后不得不调整。这事儿恰恰说明:需要精细操作的活儿,现在还得靠人。

头部新媒体C和D,规模不小,走的是平台化路线而非个人IP。让我惊讶的是,它们的管理模式还很传统:选题、采编、审核全是老一套,几乎没AI化,效率上不去。最多就是把录音转成文字时用用AI,但AI总出小错,还得人工核对校对,一篇稿子从头到尾下来,时间一点没省。就连选题,还得靠老专家坐镇,依赖传统作者资源——听起来,倒像是AI时代的“逆行者”。

垂类行业新媒体E,在自己领域是绝对头部。这类媒体靠会议、评奖、培训吃饭,客群和业务都稳定,打法也固定。它们用AI确实快,初稿唰唰出,也不怎么考虑选题好不好看、大众爱不爱读(反正追求的是行业影响力)。在这种固定模式里,AI倒是能派上用场。

自媒体人F,团队篇篇十万+,靠的全是“手工活”。他说:情绪价值、人生体验、情感联结,这些AI给不了。要是写东西都靠AI,那人人都能做,哪还有什么护城河?所以他坚持自己观察、自己写,就为了那点“手感”和“与人连接的温度”。除非是批量做号刷量,否则真想做好内容的手艺人,没人愿意让AI主导。

04 / 最“爱”AI的群体:打工人与八股型干部的默契

眼下对AI最满意的,莫过于上班族和写惯了“八股文”的干部们。原因很简单:他们不追求100分的精致,AI的60分刚好够用——尤其在形式化、结构化的场景里,AI简直是“天选工具人”,反正没人会较真内容细节。

一位在地方任要职的朋友直言:“以前秘书写稿,我还得抽时间改;现在AI几分钟出稿,根本不用DeepSeek那种抖机灵的,就要四平八稳、框架工整的。”他最看重的是“绝对不出错”——这恰恰戳中了体制内部分人对“稳健”的终极追求:不求出彩,只求无过。

打工人的逻辑如出一辙。向上汇报、开会发言、对外沟通时,内容精度往往没那么重要(毕竟没人真的逐字细读),但格式规范必须到位。公司规模越大,这种“形式大于内容”的现象越明显:有大公司背书,材料只要看着“像那么回事”,内容糙点也无妨,反倒是小而美公司更较真细节。

于是,那些围绕“形式感”做文章的AI工具——生成报告、提炼会议纪要、拟写咨询话术的Agent,总能抢占市场。我用过的讯飞智能本、飞书会议记录,水平其实很一般:认真的人能轻松超越AI,可混日子的人连AI都比不上。但现实是,内容不重要,“做样子”才重要——体制内和大公司里,太多人不必为结果负责,只需走完流程。

这种“集体敷衍”终于闹了笑话:复旦120周年校庆,十几所名校的贺词高度撞衫,分属两套模板,一套被清华、浙大等校共用,另一套被人大、中科大等校照搬。AIGC的“偷懒”,成了公开的尴尬。

讽刺的是:如果环境允许混日子,AI会迅速取代混子;如果环境容不得敷衍,你还得庆幸AI不够精细,给人类留了口饭。社会一面鼓励用AI提效,一面又藏着潜规则:要是被老板、客户发现你用AI糊弄,必定反噬——就像妻子对丈夫说“鬼混可以,别让我知道”。

当然,AI也有“妙用”:老板想拒绝合作方的连环邀约,用AI编个滴水不漏的理由,保准被夸“活学活用”。可问题在于,大体制、大公司内部能容下一群“南郭先生”,面对用户时,还能无视他们的真实感受吗?

当用户不再买账,那些靠AI应付出来的“成果”,还能撑多久?我们常说的“初心”和与用户的“共鸣”,是不是早被AI悄悄“优化”掉了?到头来,你以为的效率提升,或许只是添了一堆槽点和无奈。

05 / 用户的愤怒:被AI碾压的体验与反抗

互联网是AI应用最激进的领域,电商客服就是典型。用户对着电话嘶吼“转人工!人工客服!”的声音,早已成了常态——不满像雪球越滚越大,却挡不住企业用AI降本的脚步。

直到“多邻国抵制事件”爆发,才让用户看到一丝反击的可能。那个以绿色猫头鹰为标志的语言学习APP,曾在TikTok用户涌入时小火一把,却在今年4月底栽了跟头。CEO路易斯·冯·安(Luis von Ahn)发邮件推行“AI优先”战略,宣称“用AI替代人类创作是最正确的决定”,不仅裁掉上千名外包翻译,还把AI使用率塞进员工KPI,招人只看“会不会用AI”。

硅谷的AI狂热,在这里暴露无遗:为了股价和成本,宁可用劣质AI也不肯留人,更遑论用户体验。Fintech这类工具属性强的领域或许能靠标准化AI运转,但与人交互的产品里,太多细微场景藏着“人类才懂的默契”——就像材料工艺、半导体晶圆加工里的门道,不止是公式,更是手感与经验的积累。

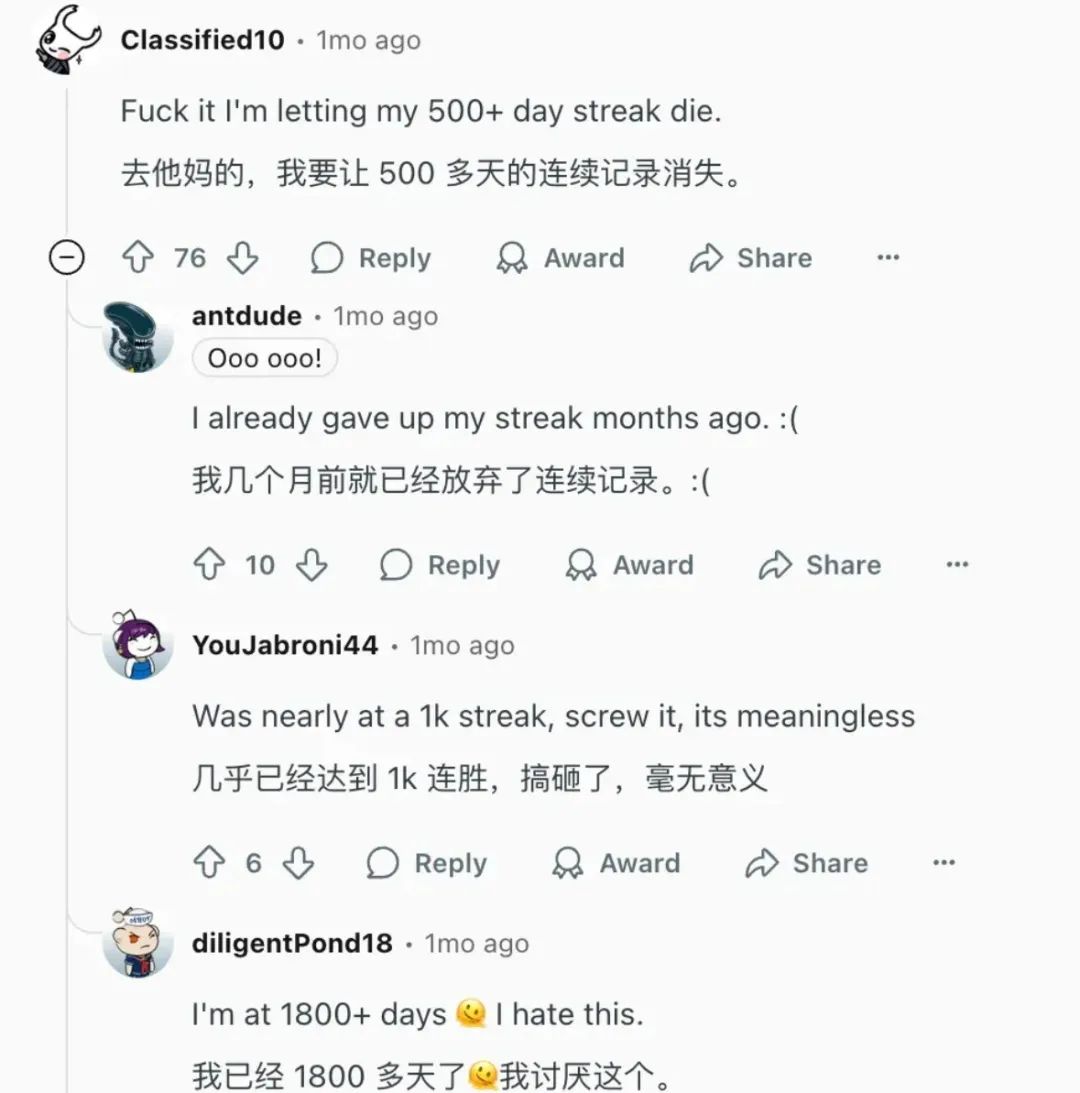

多邻国用AI两天砸出100多门课程,换来的却是用户集体卸载:连打卡1800天的老用户都宁愿放弃记录,也要用脚投票。最终,多邻国不得不撤回“AI优先”战略,但这样的胜利终究是个案,更多时候,用户的声音还是被企业的AI执念淹没。

用户的不满,远不止质量差。原创作者对AI的愤怒更甚:巨头们偷偷用他们的作品训练模型,却连招呼都不打。《权游》作者抗议OpenAI盗用素材,《纽约时报》起诉侵权,好莱坞编剧罢工抵制AI替代——西方的版权博弈至少有处可谈,而我们的原创作者,面对AI又该如何自处?

06 / 用户的愤怒:被AI碾压的体验与反抗

在我国的知识产权保护体系里,著作权的实操保护向来薄弱,这让创意工作者们常感无奈。有朋友曾问我:“能不能让出版商让出著作版权,供中文语料公司训练AI?”至少这还算有合规意识,更多情况是直接“搬运”——如今的图书发布平台,霸王条款已成常态:想发表内容,就得授权平台的AI数字权,公平二字无从谈起。

早年影视提倡“制播分离”,金融强调“分业经营”,核心都是不让平台独揽产业主导权,而是让产业与平台形成制衡。可现在,平台运营成了“一言堂”,产业的成败全系于其一身,这对行业而言,无疑是埋雷。

回到创作本身,AI能否成为创意工作者的得力工具?ChatGPT的“创意能力”确实惊人,写诗、写段子、做作业信手拈来,市面上也不乏用于PPT制作、公众号写作、剧本创作的AI工具。但真正的创作者会用吗?

答案是:若想做精品、对项目负责,多半不行。就像多邻国的教训——与人相关的产品,用AI糊弄,终将败在人类能感知的细节里。

公众号写作也是如此,坚持手写,就为了那份与读者的情感联结,生怕手感生疏。只有批量做号的人才依赖AI——可若人人都能用AI写,门槛尽失,最终只会陷入更残酷的内卷。

影视美术领域更是如此。我认识一位“被美术耽误的学霸”:本该保送重点中学,却阴差阳错进了美术学校,高考是中国美院第三,连体育都是业余玩到代表学校参赛的水平。他负责影视、游戏的美术置景,手下人用AI出图,最终都得他兜底——AI的瑕疵放在影视里,效果会彻底崩塌。与人互动的作品,对工业水准要求极高,质量玩虚的,迟早出大事。哪怕美术细节、镜头角度差一点,观众一眼就会出戏,就像现在很多影视人连“轴线”概念都模糊了。

创意的调试,微妙得像汽车底盘调校、航空发动机调试。有那功夫调教AI,创作者宁可把时间花在创作本身。硬要靠AI推进也行,但代价是整个工作流都得围绕机器转,从“以人构思为核心”变成“以调试AI为核心”。

更可怕的是,未来可能有更多资方会这么干——让人围着资本的核心资产转。硅谷已经这么做了,我们其实也早有苗头:零售、影视、广告行业,都得围着互联网平台的电商、流量规则转。这对资方构筑护城河有利,却可能劣化产业自身,扼杀人类的价值成长。

老王有话说

AI的出现,让文科领域焕发新的讨论生机。心理学、哲学、社会学圈子开始追问“人的本质”与“意识起源”,政治经济学界则将AI与大航海、工业革命、世界大战并列为“改写社会规则的底层力量”——当按劳分配逻辑被颠覆,叠加霸权交替、政治博弈,人类能否平稳穿越变局?

曾被质疑“无用”的文科,或许正迎来高光时刻。历史上的大动荡时代,总会涌现诸子百家、文艺复兴式的思想爆发,但未来是否复刻过往,犹未可知。

尽管当下AI能力被媒体与资本夸大,但其“政治正确”的叙事已如工业时代般不可阻挡。资本与军事的双轮驱动下,AI正沿着“降本增效=降质”的路径推进——就像食品工业、电商、预制菜的普及,人类终将被迫接受AI带来的“低精度交互”与“数字孪生”。

这轮生成式AI,正悄然划分人类的分水岭:生产者与消费者将因AI能力被割裂,资本主导的流程里,人类不再训练机器,而是训练AI员工。工业时代的流水线已让人失去对事物全貌的认知,AI时代更可能瓦解人心的创造力——我们用心血浇灌机器,围着AI调试,而非以人本身构思世界,这正是马克思笔下“异化”的极致。

最令人不安的是,当资方将AI视为核心资产,人类便成了服务工具。历史的长波里,AI的齿轮已开始转动,而我们的位置,尚在迷雾之中。。。

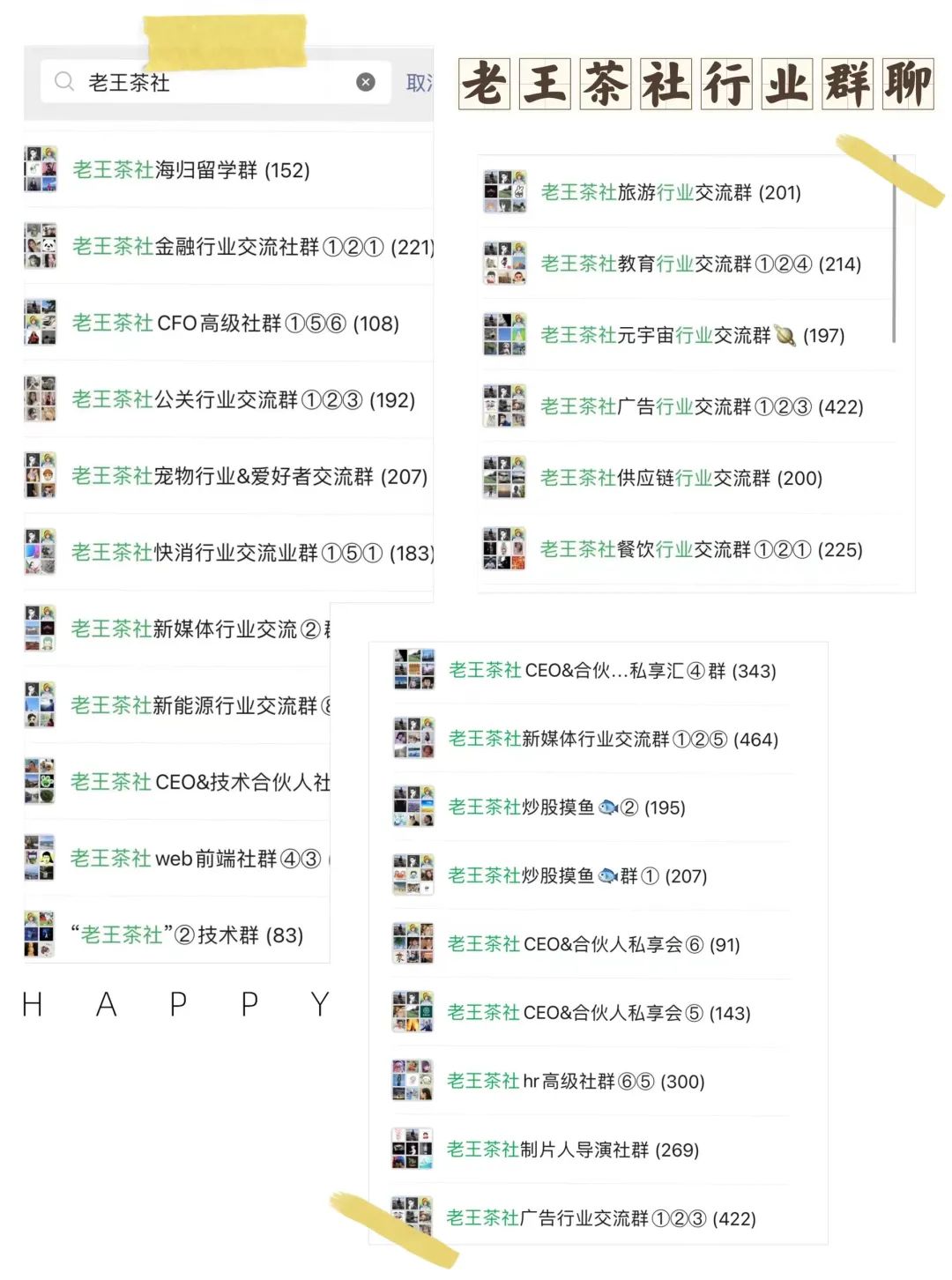

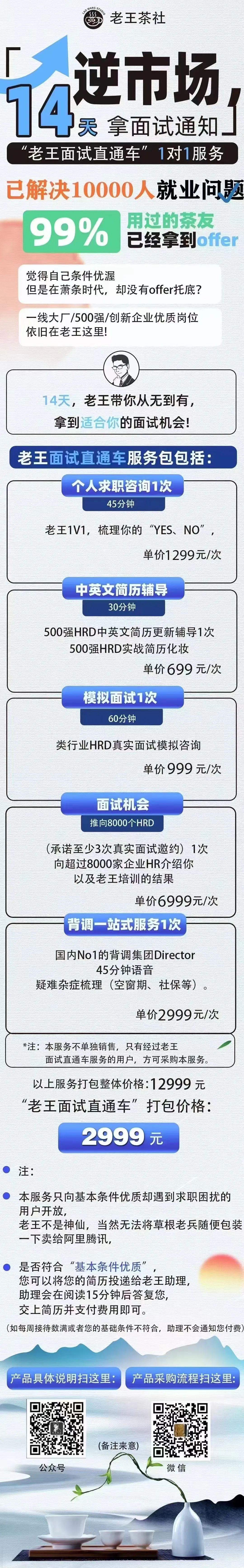

【欢迎加入老王茶社高端人才社群】

【欢迎加入老王茶社高端人才社群】