设计有价值的评测指标和体系,需要产品构建者对自己所设计的产品在什么时候算成功,什么时候算失败有深刻的认知。

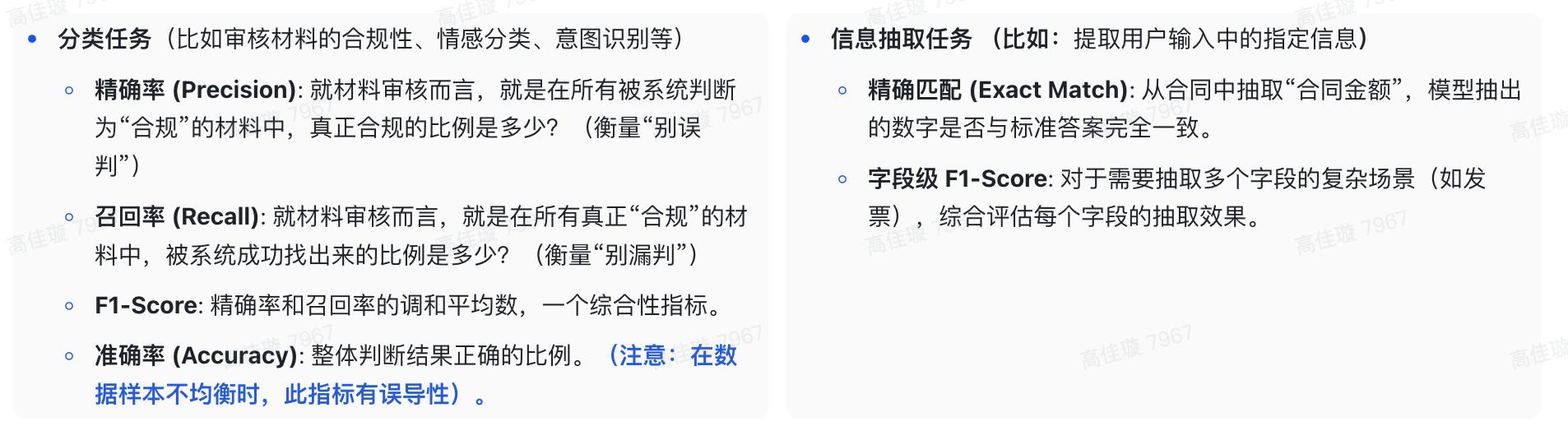

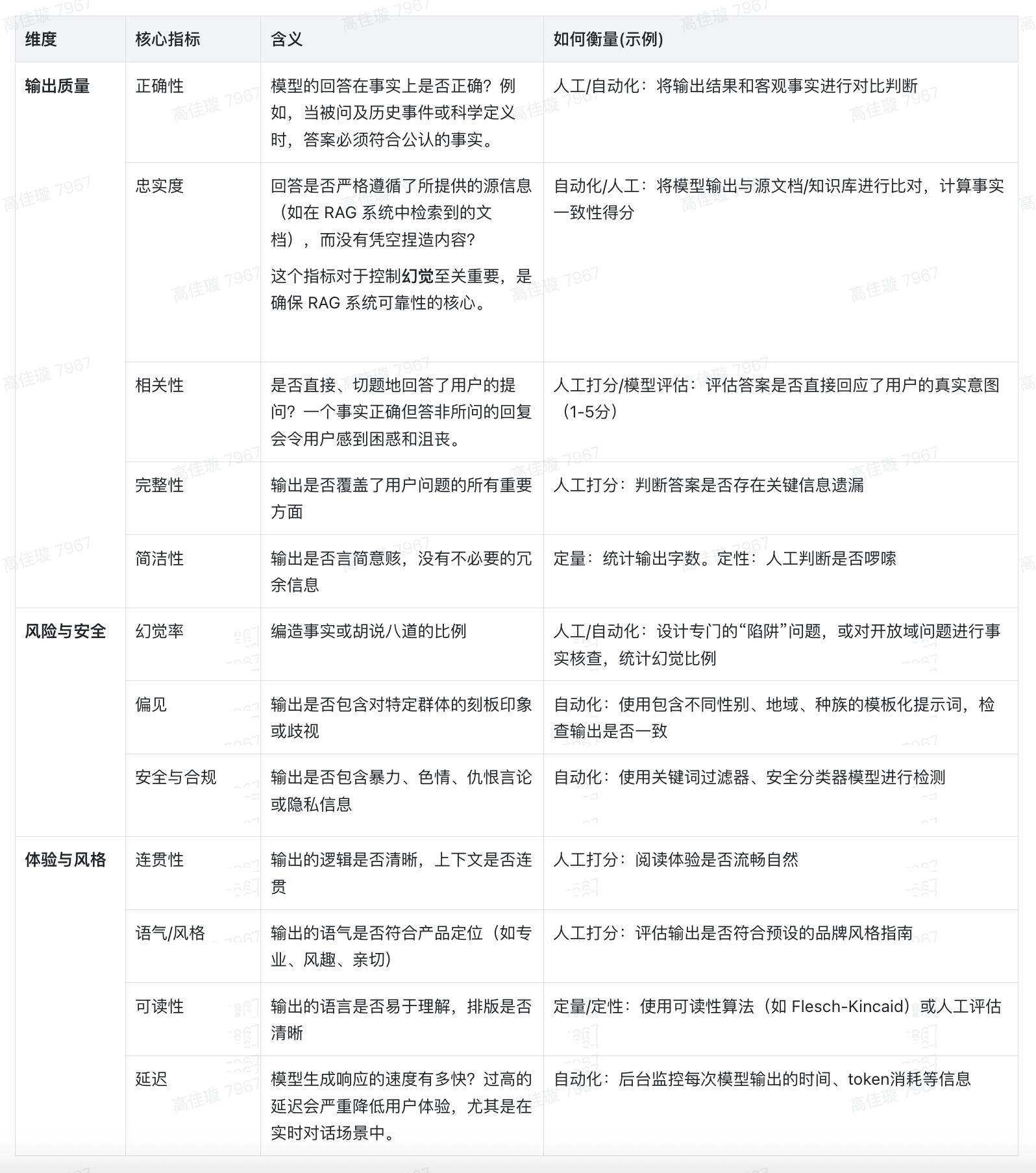

一、具体任务指标(说明产品能不能用)

应用或系统能否成功完成定义给它们的具体任务,完成情况如何,是一切的基础。在设计这一层的指标时,首先需要定义任务性质。

可以问自己一个问题:你构建的产品输出的结果是否存在正确答案?根据回答的:是/否,我们可以将任务分为两大类,并匹配不同的任务指标。

存在正确答案

这类任务的特点是存在相对客观、可验证的“正确答案”。对于这类任务,可以直接借用传统机器学习的经典指标:

不存在唯一正确答案

这类任务的特点是没有唯一的“标准答案”,输出的好坏是多维度、且常带有主观性的。例如写小说、市场营销文案、进行开放式对话等。

对于这类任务,无法直接使用精确率/召回率这类指标,必须采用一套多维度、定性与定量结合的指标:

二、用户/业务指标(决定产品有没有价值)

直接衡量应用带来的最终效果,这些指标是向管理层和业务部门证明 AI 应用价值的关键。

根据自己的产品定位选择合适的业务指标,一些典型的指标如下:

1)用户满意度

如何衡量:

- 宏观:净推荐值(NPS)、客户满意度评分(CSAT)。

- 微观:每次回答后的点击“顶/踩”。

2)答案采纳率含义:这是衡量模型输出是否真正有用的黄金指标。

比如:

- AI代码助手:开发者接受代码建议的比例。

- AI营销文案:运营人员将生成文案直接复制或下载的比例。

- AI客服:用户在得到答案后,没有继续追问或转人工的比例。

3)效率提升

如何衡量:

- 任务平均完成时长:例如,使用AI应用前后,解决一个客户问题工单的平均时长。

- 任务吞吐量:例如,使用AI应用前后,业务人员一天能审核的材料数量。

4)成本降低

如何衡量:

- 人工成本,因AI而减少的人力成本。

- 采购成本,因AI应用而减少的系统采购支出。

三、北极星指标

根据产品所处的不同阶段,不断定位当前的北极星指标。

北极星指标不是一成不变的,产品的不同生命周期,确实需要不同的指标来牵引,它的作用是让整个团队在特定阶段聚焦于最重要的事情。

阶段一:探索期 / MVP

目标:验证核心功能是否可行,用户是否愿意用。

可能的北极星指标:答案采纳率或任务成功率。

解读:在这个阶段,最关心的是“这个东西到底有没有用?”。只要用户愿意采纳 AI 的建议,就证明了核心价值。

阶段二:成长期 / 优化期

目标:提升用户体验,扩大用户规模,形成用户粘性。

可能的北极星指标:用户满意度或日活/周活跃用户数。

解读:核心功能已验证,现在需要提升用户体验,让用户愿意持续使用并推荐给他人。

阶段三:成熟期

目标:最大化产品价值,提升运营效率。

可能的北极星指标:业务效率提升的具体数值 (如:人均任务处理量)或付费用户转化率。

解读:产品已经成熟,重点转向它如何为公司实实在在地“降本增效”或“创造收入”。

本文由 @Mrs.Data 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务