当线上社交陷入“海量陌生人+低信任”死结,N2my用一通3分钟的AI电话把线下B2B活动变成精准匹配现场:先让算法帮你筛出“最该认识的人”,再让真实场景完成破冰,60万次配对验证——AI不是替代人,而是把人类社交的火花提前点燃。

全球社交应用市场似乎正在迎来一波变革。

根据点点数据,2024年H1季度,全球泛娱乐社交应用下载量同比增长了2.2%,总体呈现出了上升趋势。以用户需求和技术发展为导向,一些更为细分的场景被开发并落地,逐渐成为改变泛娱乐社交品类延展方向的航向标。

“当AI在助聊场景使用频率变得更高,我们意识到线上社交正在面临一波大洗牌。”N2my的创始人Joanna对我们说道:“传统社交产品多数是以聊天作为人类的了解基底,使用社交产品的人,通常会抱有一些目的,比如聊不聊的来、是否会有一些精神上的沟通、回复及不及时等等。而我们看到AI出来之后,第一个快速兴起的AI社交赛道产品是助聊软件,也就是利用AI去回复一些来自陌生人的聊天内容。透过这一趋势,我们意识到,如果一个人被丢在一个装了很多鱼的池子里,可能不知道哪条鱼才是能改变你命运的。但如果我们帮助他先筛选一遍,就能直接把最适合的那条鱼递到他面前。”

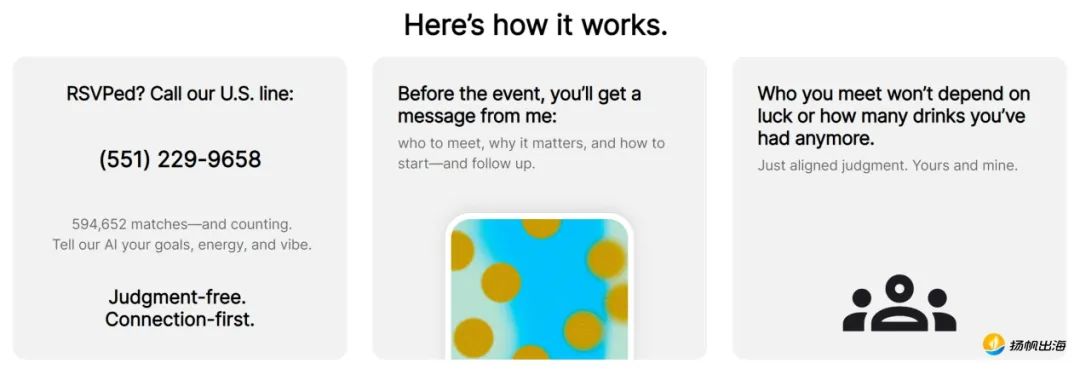

基于这一思考,N2my诞生了。N2my是一个垂直型AI社交工具,以线下B2B活动作为切入点,通过AI算法来帮助用户进行配对。在具体使用方式上,用户只需要留下手机号,和N2my的语音AI进行通话,即可在活动开始前收到精准的匹配建议。截至目前,N2my已经生成了近60万次匹配,落地20+付费B2B活动,并且已经产生了上万美元的收入,获得了海外资本的青睐和注资。

由于N2my瞄准的本身就是想要参加线下活动(有明确目的)的用户群体,因此本质上说,N2my解决的是社交网络中的匹配效率问题,与AI赋能社交的逻辑天然契合。同时,其衍生出的商业模式,也非常符合以人为基底来实现价值交互的的社交网络环境。

瞄准北美市场的线下社交是怎么跑出来的?N2my的发展和产品打造经验或许可以成为一个重要的参考。为此,我们特别和N2my背后公司haveumet的创始人&CEO Joanna聊了聊。以下是对话原文,为优化阅读体验略有顺序和文字调整:

基于AI的社交系统是怎样炼成的?

扬帆出海:请简单介绍下自己和咱们的业务。

Joanna:我是一个连续创业者,同时也是一个消费品赛道的投资人。目前我们在做的AI匹配项目-N2my已经在美国正式上线并运营一段时间了。N2my是在线下活动中帮助参与活动的用户进行一个匹配,告诉他来到这个活动最应该认识谁,最该聊什么,怎么去和其它用户建立联系。

扬帆出海:目前咱们的团队构成是怎样的?

Joanna:我们目前团队主要是以哥伦比亚大学为基石的,我自己是哥大MBA,我们主要的AI技术负责人是哥大AI项目的PhD,AI工程师也是来自哥大。

扬帆出海:了解到咱们目前为止几乎没有在国内做过宣传,现在在国内发声的契机是什么?

Joanna:契机就是认识了一个在国内做创始人社群的、非常厉害的女性投资人,她说如果想要在国内看下投融资机会,那应该在国内进行一些宣传,正好我们也有这个项目,就觉得是一个非常好的机会。

扬帆出海:我们了解到,N2my目前是从线下B2B活动的AI配对切入。这样做的原因是什么?优势有哪些?

Joanna:我们把社交归结于四个环节:exposure(暴露)、matchmaking(匹配)、filtering(筛选)、interactions(互动)。

绝大多数社交产品是尝试从第一步做到第四步的,这里面它会带来一个问题:当我们是茫茫人海中的两个陌生人时,我们是非常低信任度的,而低信任度要靠很长的时间去磨合缓解。那B2B这一场景天然就把基于活动主持人或者活动组织者的信任感带到了我们产品中,这是第一点。

第二点,基于验证的角度去理解这一问题,如果我们是两个陌生人,想要通过陌生人社交结识,那其中会有很长的试探验证过程,而且人的心理期待值也会非常高,所以往往容易失望。而对于我们产品来说,既然你已经要去参加这个活动了,那么为什么不让你的活动更有价值和效率呢?其实是这样的一个思考逻辑。

此外,我们也看到传统社交产品一直依赖于网络效应,网络效应就是说越多人用你的这个产品才越好。但在纽约等一些城市,如果想要(在当地)有更好的网络效应,那么大概需要有5万名左右的用户,这就会让整个池子变得更杂、让人变得更杂了,反而用户体验和信任度会变低。而对于N2my而言,无论这个活动是30人、300人还是3000人都没关系,都会有很好的网络效应。

扬帆出海:那传统社交应用的匹配机制大多来自于算法或者标签分类,N2my则是通过AI来进行配对,二者逻辑上有何异同?你怎么看待如今市场中社交匹配平台或者工具?

Joanna:AI的到来给匹配算法本身带来了一些新的科技,但我们认为更重要的点是:AI真正赋予了社交类产品获取信息方式的变化,特别是精准匹配率的提高。

信息收集方面的提升要远大于算法方面,因为在传统过程中,很多时候我们戏称说你使用的社交产品都是程序员帮你定好的,你回答的都是程序员觉得重要的东西。而现在,AI给出了一些其他(类型)的信息收集方式。

以N2my为例,N2my是用打电话的方式进行信息收集的,打电话这一方式有几个核心优势,首先就是高效率,一个人说话肯定比打字快。第二是技术和互动,如果你说了一个有意思的东西,那么AI可以顺着你的思路去往下说,而不再是程序员定好的(思路)。第三点比较容易忽略的是情感支持。人在社交的过程中其实是一个长期的孤独或者迷茫的状态,在和N2my互动的过程中,有很多我们的使用者都反馈“被支持了”,也重新思考了自己人生的一些事情,这是很有意思的。还有一点,就是从语音的角度可以收集到比填表或纸面更多的信息。因为现在出现了很多AI协助填表回复的情况,但从语音的角度来说还不那么容易。

扬帆出海:AI在融入社交玩法上确实带来了很多机遇和优势,那反过来,是否也给社交工具带来了一些负面影响?

Joanna:最大的负面影响其实是AI助聊,或者说是AI对人的语言、整体表面的修饰,甚至假图片的出现。从我个人理解来说,我认为AI其实是让人类的社交变得更加割裂,一部分用户会极度享受和AI互动带来的情绪价值和支持,比如AI男友、AI女友等,而且这本身也是一个很大的机会赛道。另一个赛道的方向,就是一部分用户极度厌倦了网上带来的虚假和嘈杂的声音,更想要与真实的线下人类社交。从这个角度说,AI是把人类社交这件事变得更割裂了。

扬帆出海:那针对这些痛点,咱们是否有探索到好的解决办法?

Joanna:我们的产品N2my更多是从第二个赛道——真人社交方向去发力。目前我们的第一个产品形态是活动匹配,第二个产品形态是我们接下来马上要推出的一个产品形态,当用户们已经交换联系方式并有初步了解后,和AI讲述一遍自己的人生故事,让AI去记住他的需求,并且帮助用户来判断他们之间是否值得继续进行连接,进一步提高效率。同时,这涉及到我们目前内部开发的一个重要技术——social network,通过更多用户模型的建立,可以很好地对用户的社交思考以及需求进行判断和预判。最终我们是希望打通线上线下的壁垒,甚至打通一些穿戴型设备、APP等链路。

瞄准目的明确的高质量用户,B2B线下社交的优势

扬帆出海:既然是从线下B2B场景切入,那咱们目前主要面向的群体有哪些?

Joanna:目前主要有几类,包括投资人和创业者、校友会和学校、恋爱为目的社群和社区、企业招聘或团建等等,总结来说就是针对有高度社交需求、有目的社交的群体。那些无欲无求就是想交个朋友或找饭搭子的用户是比较少的。

扬帆出海:这类用户和我们所谓的高质量用户类型很类似,那么他们对于这种社交形式的付费意识和习惯怎么样?

Joanna:非常强。我们现在是和B2B的活动方进行合作,那对于我们来说,可以获得活动组织者的一些信息,来帮助我们训练模型。对于活动组织者来说,他们也是有获取信息需求的,这是他们的付费理由之一。而用户们在参加活动之前就知道他要见到谁,为什么要见到他,以及这个人可能对他带来怎样的人生变化时,会更容易来参加,不会放鸽子。对于活动组织者来说这也是一个额外价值。此外,AI这么一个小的元素,会让活动组织者觉得非常有意思,也是吸引他们付费的核心点之一。

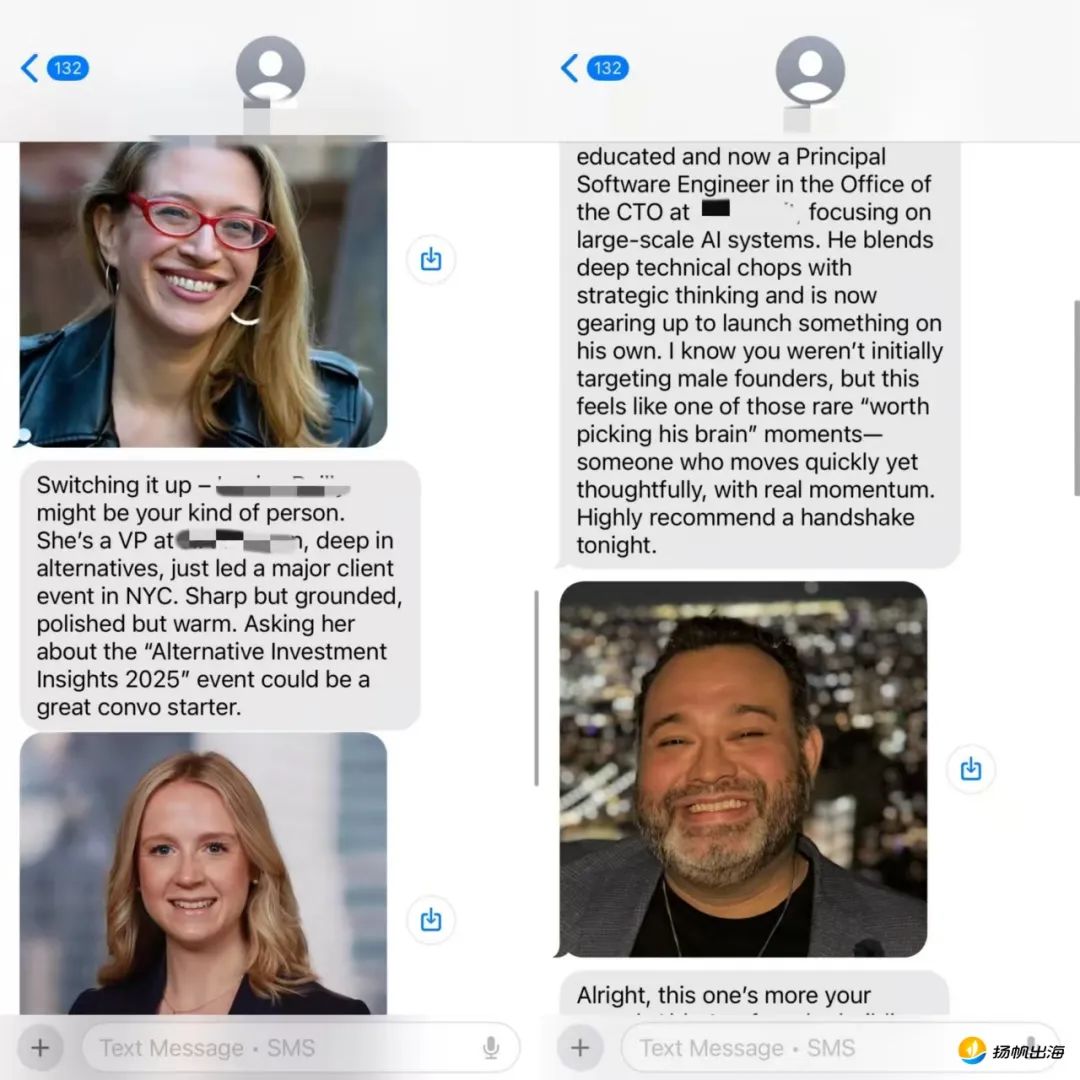

(图:N2my 正在为用户推荐合适的社交伙伴)

最后,我们的最终产品形态是一定会面向C端用户进行收费的,最简单的一个付费点就是效率。目前来说,美国的消费者最愿意为自己的效率付费,而社交其实是一个非常累的事,就好像复读机,要不断跟不同的人复读自己的人生经历。而既然这是一个必须的经历,那他们宁愿每一次复读都可以带来价值,所以愿意为此付费。

扬帆出海:那在咱们线下实践里,有哪些活动类型特别受到用户青睐?

Joanna:一个是投资人和创业者,另一个就是约会。

扬帆出海:这个过程中,怎么样做好用户数据的回传和接收?

Joanna:形式的话是通过打电话。在信息获取方面,我们主要有三个维度,一是活动组织者给我们发来的用户参与信息;二是一些用户的互联网可见信息,比如领英或Instagram等平台上获得授权的一些信息;三,也是最重要的一点,是互联网不可见信息。很多时候社交中有太多用户存在一些不可明说的需求,比如想要在一个投资人活动上找工作,或者想要在约会活动上找投资人、在校友活动上找恋爱对象等等,这些互联网不可见内容的分享,是驱动用户主动向组织者提出想要使用我们产品,以及愿意持续使用的重要原因之一。

扬帆出海:那咱们N2my用户和AI电话沟通的时长大概需要多久?

Joanna:标准版本下,如果用户想要回答得很快,大概3-4分钟就可以完成,如果用户想要回答得更多,大概可以聊到10分钟。此外,N2my有很多不同的受众,根据用户的目的不同,时长也会有所差异。

真人社交风潮不可忽视,AI融入带来新的变量

扬帆出海:从今年6月中旬的数据来看,全球社交市场中做游戏社交、语音房、直播交友的应用占比远超主打交友的应用,线下社交产品其实非常少。想了解下,您是如何看待如今的海外与国内社交市场的?

Joanna:我认为你刚刚提到的这些肯定是主流,但接下来,如果人想和人继续保持联系的话,我们觉得真人社交也会是一个不可忽视的风潮,甚至是一个有更多付费欲望、付费意愿和付费能力的市场,这是一点。

针对欧美和中国市场的差异,我认为亚洲特别是中日韩国家都是非常有网感的,就是人们在网上得到了非常大的情感支持。还有就是客观来说,这个生活生存压力是非常大的,也因此能够给人留下社交和建立真实世界连接的时间比较少。东亚社交市场的一个明显风格是重联系、轻社交。解释来说,就是人与人之间的关系非常紧密,可以为兄弟姐妹两肋插刀。但可能每年认识新朋友或者建立社交关系的人数非常有限。而对于美国市场来说正相反,是轻联系,重社交,可能美国人之间只认识一次就能称为朋友,但实际上一年也不会发几次信息,而且每周、每个月甚至每年他们都会认识非常多的新人。所以能看出两个市场的社交背景和逻辑完全不一样。

扬帆出海:那从咱们打造N2my的经验来说,怎么样的一个线下社交产品才能让用户满意?

Joanna:N2my目前探索的就是低验证成本,这个非常重要。因为我们之前尝试做过一个一步到位打通整个社交流程的产品,但最后发现不是AI技术不行,也不是用户不相信AI,而是验证这个匹配到底好不好的成本太高了。

所以我们现在的核心思路还是从一个低验证成本的情景出发去完成这个事情,然后在用户的使用过程中去为用户进行建模,建模完成后,再继续去深挖,和用户建立信任。而长链路的社交产品有时只要在建立用户信任的过程中有一点小摩擦,用户就会掉头,不会再用这个产品了。

扬帆出海:说到建立信任,可能AI的精准匹配非常重要,咱们目前是怎么做到的?

Joanna:主要是前面提到的三个信息收集渠道。精准匹配一定是来自于足够多的材料和足够精准的材料输入。此外,由于我们试错成本比较低,用户试错了或者试对了都会比较愿意和我们继续互动,所提供的反馈能够帮助我们进一步矫正用户模型。重要的是,他们不会因为几次聊天失败就特别难过,而是会说下次你们可以做的更好一些。传统社交产品可能让用户失望一次就不会再有任何反馈了。

因此对于我们来说,一个好的反馈系统可以让用户愿意用一个低试错、低验证的形式去进行反馈,在此基础上再扔到AI系统中进行训练。不过总的来说,我们还是认为实际上的核心还是用户收集,因为整个AI C端市场在技术上已经没有太厚的壁垒了,更多的是和用户之间的信任度。

扬帆出海:在N2my的社交匹配系统中,哪些AI模型的能力是比较核心的?

Joanna:比较重要的是匹配算法,因为我们是从Dating APP起家的,已经做了非常多匹配玩法和技术层面的突破升级。但这些东西拿到N2my这个产品形态里其实是一个降维打击。因为很多时候社交不需要非常复杂的匹配思路,逻辑简单一点就可以做到了。所以我们把其中的一块拿过来做,也可以对用户有更好的一个建模。除了匹配算法之外,就是信息收集系统、语言收集系统以及AI语音互动等。

扬帆出海:N2my是怎么做投放的?

Joanna:我们目前是有两种方式,一是使用一些AI的B2B市场工具来精准地找到我们这种产品的活动组织者,可以是企业里负责企业文娱活动的某个人、校友会的负责人等等。二是我们现在正在做的这种线下社交模式其实是有独特分发渠道的,我们不需要做SEO,更多是精准地在社群内进行一些投放,即community insider business。

AI社交的尽头是“哲学”,人与人社交的火花需要维系

扬帆出海:后续N2my所代表的这个赛道可能会遇到哪些挑战?

Joanna:最大的挑战是:人真的还想和人社交吗?我们觉得AI社交这条赛道做到最后一定是哲学问题。比如包括我在内的大部分人遇到生活或者情感上的问题都会和GPT讨论一下,那么以后人真的还需要和人社交吗,还是和AI就行?这可能是终极的哲思。

扬帆出海:涉及到哲学可能是一个需要很长时间才能回答的问题了。

Joanna:是的,这也是一个全人类需要思考的问题。我们创业有一个核心思路,叫:AI for Good,意思就是AI应该给人类社会带来一些正面的东西。我们认为我们在做的产品其实是在帮助人类继续维持在真人社交的火花里。

扬帆出海:我们最近观察到,市场上专门与AI聊天的这种类型产品其实有一点遇冷,下载和营收相较于过去两年下降了很多。

Joanna:我认为有两个方面的原因,一是他们做的还不够聪明,二是现在GPT这样的对话模型已经做得非常聪明了,我完全可以把我的GPT通过Prompt编写调整成一个男朋友或女朋友,那我为什么还要去单独下载一个AI聊天应用呢?除非它是一个实体机器人。

作者丨汪酱 编辑丨火狐狸

本文由人人都是产品经理作者【扬帆出海】,微信公众号:【扬帆出海】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。