“AI 洞察这个功能到底在哪?”

自 7 月 9 日上线以来,后台收到的反馈最多的是这个问题。听人劝,吃饱饭。所以近期做了几个调整,可以更方便地使用「AI 洞察」。

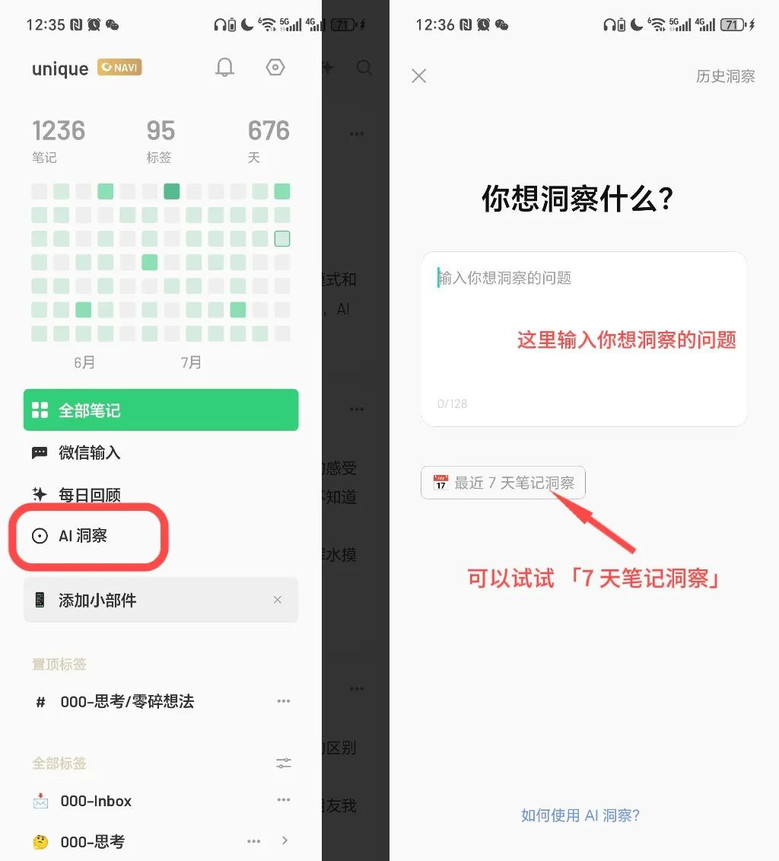

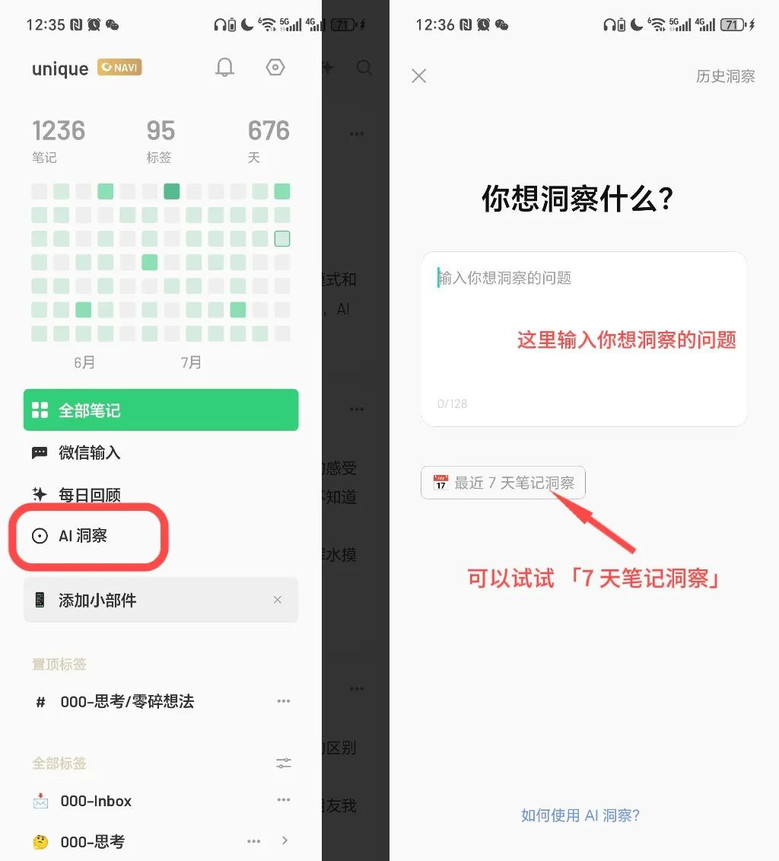

1. 在「全部笔记」页面下滑,就能看到 AI 洞察入口。

2. 「找一找」正式升级为「AI 洞察」。

只要更新到最新版本,就可以直接在侧边栏点击进入 AI 洞察页面,输入你想洞察的主题即可。

你可以先试试直接点击「最近 7 天笔记洞察」,感受一下洞察的魅力。

也可以试试输入这些内容,看看会有什么意外的收获:

一个最近让你纠结的问题

一个最近脑海反复出现的词

笔记中提到最多的人

最近记的一个知识点

一本你做过笔记的书名

一点小的注意事项:

AI 洞察是一面镜子,只会基于已有笔记进行分析,不会引用外部信息。

若有想法或事实未记录,洞察可能会显得不完整。

所以不妨多记录当下的触动,这样更能让意义自然浮现。

未来这里还会有更多变化,记得每次更新完版本就来瞅瞅哦~

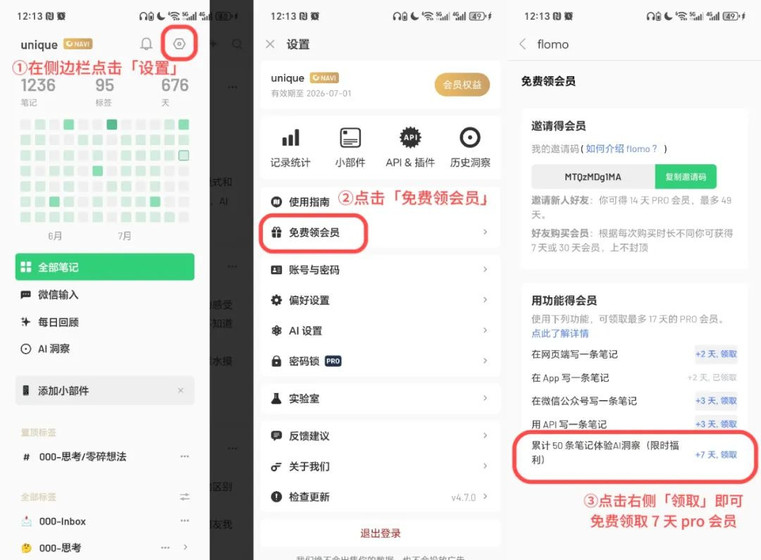

PS:AI 洞察是 Pro 会员专属功能,但如果你还不是 Pro 会员,想体验 AI 洞察,只要你的 flomo 历史笔记超过 50 条,就能免费领取 7 天 Pro 会员,体验 AI 洞察的全部功能。

今天是最后一天福利领取时间,记得去领哦!

领取入口

AI 洞察到底好不好用?大家又是怎么用的?

上线三个多星期以来,我们收集了不少 flomo 用户的真实案例,一起来看看大家的使用感受和方法吧。

@强劲九

我开始使用 flomo 到现在已经快 1450 天了,flomo 已经成为我个人用于记录、思考、总结的工具。几乎每天都会打开来写东西。

第一次用 AI 洞察的时候,没有抱着很大的希望,但是在结果出来的时候,看到对我的笔记做出的总结并且提出的问题之后,我的感觉就是很惊讶。

我们并不是无法对自己的笔记提出一个很好的问题,可能花费一点时间,回顾完相关笔记之后,也能够发现问题。

AI 洞察能够花费更短的时间,把我们内心里那个还不够准确的问题给呈现出来。

你想直接用市场上通用的大模型 AI(大模型)帮助自己思考,你通常要做这么多事:

打开 AI 网页或 App,注册或登录

粘贴笔记 / 问题

一轮轮对话,解释上下文

指令说不清,还得反复试

好不容易跑出个结果,还不一定靠谱

上面每一步都在消耗你的思考热情,而 flomo 的 AI 洞察是这样的:

写下你的笔记,像平时那样

滑动一下,看到相关笔记

点开「AI 洞察」就可以获得一个报告

很多时候干一件事情的热情,就是被繁琐的操作步骤给浇灭的。我们的目的并不在于如何获得报告,而是如何通过报告促进自己的思考,这就是 flomo 的 AI 洞察。

「先完成,再完美;先保持流动,再考虑流向。」

某一次 AI 洞察报告中出现的这一句话,我觉得写得很好。这个道理早已听过,但听过和是否做到有一大段的距离。需要有人能够经常提醒你,这些道理,才不至于走着走着又走偏了。

每一次按下 AI 洞察的按键,就相当于重新再提醒自己某一件事情,告诉自己要牢记于心。

做完美的事情,可能最后连一件事情都做不成。努力去完成一件事情,最后可能可以完美地完成某一件事情。不断地做一件枯燥的没有意义的事情,到后面可能就长出了意义来。

写到这里,突然就想起这句话:「持续不断记录,意义自然浮现。」

@XY的野人生活

我主要是洞察记录在我笔记里的这两类:

1.洞察我对同一件事情的看法变化。

比如对社交、对工作的想法等等这些年都一直在变,AI 洞察能够梳理出这么一个变化。

2.洞察互相矛盾的信息。

我会经常记录自己的想法+收集网上看来的各种人生经验,时间久了就会知道,很多想法/经验/价值观都有片面性甚至自相矛盾,即各种多元价值观之间,会有冲突。

举个例子就是,我有的笔记说要享受孤独,有的笔记说积极社交,那么社交这件事到底要怎样?

我想要形成自己稳定的价值观,就必须在这些矛盾中有所取舍,或者梳理出统一性来,不然我的三观就会很分裂很不稳定,在这里 AI 能够洞察出一部分这些矛盾信息,引发更多思考。

@🦁

这几天正在阅读《超越百岁》这本书,其中一个观点很击中我:“策无略无以为恃、计无策无以为施”,战略推动策略,策略推动行动。

使用 flomo,最初是想作为一个卡片盒归档我的资料,并能够用起来这些资料。但回顾过往自己,却几乎没有保持正向持续使用,想来还是归档这个目标战略,很难最终推动行动。

现在会在 flomo 留下自己的思考、自己生活记录的内容,并由此形成具备个人独特性的我的文字库,通过 AI 洞察、足够多的关联笔记,来更好地认识自己、帮助自己实践。

经历了多个版本迭代的 AI 洞察,现在再看到第一稿的输出,跟现在不一样。但当时对笔记的总结、向我提问,这些现在想起来还是感到震撼,有一种终于有人可以跟我深度对话的感觉。

AI 洞察报告中让我印象最深刻的一句话是:

拖延解法藏在记录里,你偏要往外找。 你说「成为农夫」比「救世主」管用,却还在用番茄钟强行量化思考。不如在记录里多写半句:「为什么此刻不想做?」哪怕只写「烦!」字。下次拖延时翻到这条,可能直接笑出声——这种自我对话比任何工具都高效。

@鲍同学

我以前更多的记录是笔记,也就是别人的声音,自己的声音一般只在发公众号文章、录播客(因为我的播客是采访,大部分也是嘉宾的声音)。

flomo 开始让我关注自己的声音,我的想法是什么?我的困惑是什么?我有什么盲点?我最近想提升的是什么?我对这件事的想法是什么?我做了这件事、看了这本书、聊了这场天之后的感受是什么?

一切都是以「我」为中心的,我觉得我从未被人如此尊重和温柔以待。原来我的标签乱乱的也没关系,原来我的思维很发散、关注点总变也没关系,我执着于去探寻自己的想法和判断依据也没有关系。

这些关于「我」的记录,让我不断「听见」自己的声音,逐渐看清自己的感受,逐渐理解自己判断的依据,人也就变得越来越笃定。

原来,我不需要依赖任何人给我答案,也不需要困扰于,为什么大家给我的答案都不一样,我该听谁的。而是我相信我自己可以搞清楚、想明白,得到一个我自己的结论。

所以我说 flomo 就像是陪我发展 Ni 的大哥(Ni 内倾直觉是 MBTI 八维中的一个维度,长期主义,寻求不变、共通的真理、相信直觉、善于发现事物本质、并据此预测未来)。

作为 ENFP,Ni 是我的潜意识功能,我下意识会用的是Ne 外倾直觉,就是根据好奇心探索不同的可能性,进行发散性联想。

PS:我并不是让 MBTI 来定义我是怎样一个人,而是说这个测评结果在某种层面反应了我当下的状态,我可以更加有意思的去提升自己某些维度的能力。

用 AI 洞察,你就有了一个非常了解你朋友,甚至是教练。你不自觉的想要让他了解你更多。

我使用 AI 洞察的路径是这样的:每日回顾 → 相关笔记 → AI 洞察,这个流程非常的丝滑,相关笔记是我很喜欢的,但最常用的入口是「每日回顾」。

分享 AI 洞察报告中印象深刻的一句话:

年戈教练对话里那句特别好,你说那些眼泪背后,是没被看见的深层需求

其实那个需求就是:允许自己当个跌跌撞撞的初学者。

这个需求是 AI 洞察到的,我笔记里并没有这么写。

@CK

目前我有差不多500多条日记卡片,关联着各种各样的其他卡片,我通过时间线创建的日记卡片去帮我理清楚一条清晰的生活主线。

我自己称之为「日记回溯法」的方式去做flomo记录。

每天写一条日记卡片

把当天的灵感、思考、Todo、读书摘录全部关联到日记

每天回顾时,顺着这些双链跳转到其他笔记

遇到新想法就加时间戳,形成一条完整的思考时间线

flomo 最近上线的 AI 洞察功能:把我过去零散记录的感受、问题、关系,竟然被 AI 自动串联起来,甚至发现了我都没察觉的行为模式和思考脉络。

第一反应就是:我的第二大脑,终于有了雏形!而且是一个“懂我”的大脑。

和 DeepSeek、ChatGPT 这些 AI 不同的是,flomo 的 AI 洞察不是“对话型”AI,而是“回顾型”AI。

用 DeepSeek 或ChatGPT 的时候,你需要在不断地对话中来补全你需要提供的信息,以得到更加符合自己的分析结果。

但是用 flomo 的 AI 洞察就不需要这么麻烦,我在日常生活中就是会记录各种关于我自身的重要信息:

我的感受

我的问题

我的遭遇

我的关系

AI 洞察可以顺着卡片之间的关联更加全面的分析我自己,它得出的结果也会更加的贴合我的真实情况。

通过持续记录自己的感受和关系,并且通过日记回溯,加上 AI 洞察,不断地和过去的自己对话,持续的疗愈自己,让一些东西慢慢的生长,以适合我自己的方式慢慢的生长,get things done。

@话多的小羊

最近在探索 flomo 中 AI 洞察的使用场景,发现一个场景非常实用:对情绪日记的总结记录。我有个专门的 #情绪日记 标签,会每天写,再让 AI 洞察情绪日记,从5月底到现在大概记了2个多月。

为什么记录情绪笔记:

1.想要更好的成长,必须构建内生增长力,而不能依靠外部。

2.因此认识你自己非常重要。大部分人并不认识自己。

3.认识自己的核心是认清自己的价值观和思维模式。

4.情绪是反应,是表象,是非常好的用来剖析自己是否「知行合一」的媒介。

5.记录情绪的目的不是压制情绪,而是感受情绪、描述情绪、理解情绪然后和情绪共处。

考虑以下两个例子:

第一种情况:「发生某件事,导致你很生气,你做出了一些反应。事后你可能会非常后悔。」

第二种情况:「发生某件事,你知道这件事和你的xxx价值观不符合,你很生气,你做出了一些反应,并且知道这些反应会带来什么结果。事后你是不会后悔的。」

发生的事件没有变,第二种情况做出的反应没有变,但是长期来看会有非常大的区别。你会更了解自己的情绪从何而来,又为何而去,内生增长力更强。

记录情绪就是希望达到第二种状态,情绪都是一样的,不要用好坏去评判它。记录情绪不是为了让正面情绪更多,而是和所有情绪共处。

用 AI 洞察功能洞察情绪日记,有以下几个好处:

1.帮你总结近期发生了什么,让你忆起那些情绪触动的瞬间。

2.关联探查,这是 AI 最擅长的部分,发现不同情绪之间的联系,从情绪到落地,是根据时间线来梳理的。

3.可以发给另一半,对于 i 人来说,这是一个很好的表达途径,新鲜但深刻,间接也直接。

如果你也想记录情绪日记,推荐一个情绪日记记录法:

1.记录今天你情绪波动最大的时刻。可大致参考霍金斯能量层级图,不用去刻意定义情绪是什么,在我这里心流也是一种情绪。

2.按照这个固定的格式进行记录:

3.实践中,发现在情绪发生后1-2天开始写最好,当天可以先记录。不过相关方这个维度很多时候是没有用的,还没想好如何解决这个问题。

@荔枝

我一直有在 flomo 上记录的习惯,在过去4年多的时间里,记录了大量的生活碎片、日常思考、对理想生活的描述、对自己的观察等等。

flomo 的新功能——AI 洞察,可以帮你从笔记中发现思考的线索,我使用之后只有四个字:惊为天人。感觉从此拥有了一个专属咨询师,或者说电子闺蜜。

她了解我全部的过往,富有耐心地听我絮絮叨叨生活中的一切,然后一针见血地指出连我自己都没有意识到的藏在这些文字下的反复拉扯、前后矛盾。

最后又轻轻地给我一个拥抱,跟我说,我其实已经做得很棒了,记录的意义在这一刻具象化了。

写在最后

AI 洞察并不是一个更智能的按钮,而是一种更理解你的可能性。

当你愿意持续记录,愿意把真实的情绪、想法、犹疑、挣扎写下来,

它就像一个温柔而清醒的朋友,

在你没注意的时候,替你看见了你自己。

我们相信,每一次被看见,都会让你更靠近真实的自己一点点。

不是去追求完美笔记,也不是非要有宏大的目标,

而是记录当下,理解此刻,继续前行。

如果你还没试过 AI 洞察,

不妨从一条最近让你有触动的笔记开始试试看,

可能你也会看到一句让你“停下来、想一想”的文字,

然后像荔枝说的那样,

那一刻,记录的意义就具象化了。