沉寂数年的浏览器大战可能又要战火重启。

近期,据海外媒体报道,美国地区法官Leonie Brinkema裁定,Google在广告交易平台和广告服务器(即网站用于出售广告位的工具)这两个市场中违反了反垄断法。

美国司法部在法庭文件中主张,Google应为其垄断行为付出严重代价,包括三大核心措施:法院强制出售Chrome浏览器、终止使其搜索引擎在智能手机等设备上获得默认地位的协议、要求向竞争对手提供数据访问权限。

次日,OpenAI 高管在法庭上公开表示,如果 Chrome 被迫剥离,OpenAI 有意愿接手,并希望借此向世界展示“真正的 AI 优先浏览器”应有的形态。

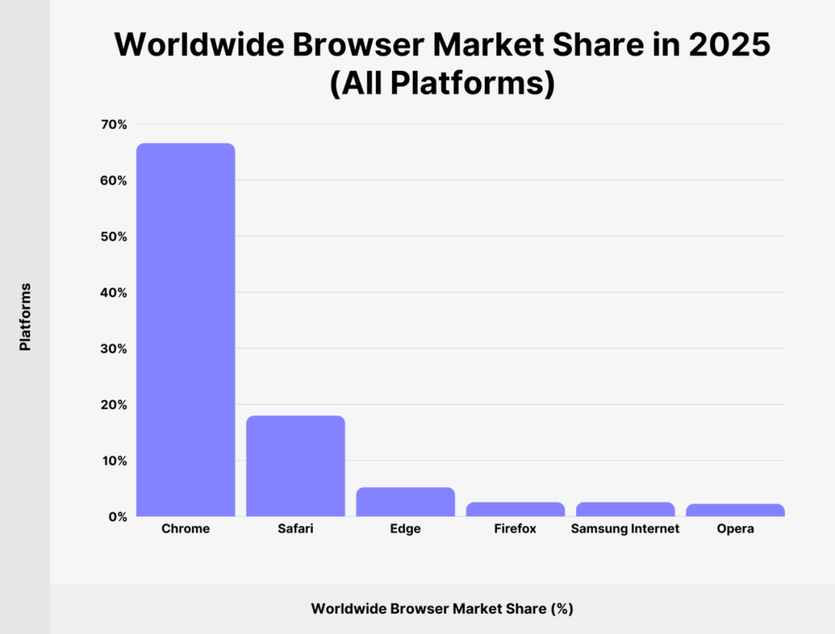

过去十五年里,Chrome 以 66% 的全球桌面份额几乎垄断了浏览器入口;如今,这道看似固若金汤的壁垒撕开了一道裂隙。

生成式 AI 的浪潮正把“浏览器”这件旧日器物重新铸造成一台面向未来的引擎。

垄断的铁幕正在被撕开,技术的奇点也正到来。当这两股力量同时作用于浏览器市场时,也许,浏览器大战可能又要战火重启了。

01

浏览器行业的三十年战争

浏览器,这个看似不起眼的应用程序,不仅是通往万维网的门户,更是过去三十年间科技界最激烈、最具变革性的竞争舞台之一。

这场旷日持久的“战争”,深刻塑造了互联网的形态,见证了巨头的崛起与衰落,也谱写了无数技术先驱的传奇与遗憾。

源起:从实验室到大众视野 (1990年代初)

一切始于欧洲核子研究中心(CERN),蒂姆·伯纳斯-李爵士不仅构想了万维网,也开发了首款图形浏览器WorldWideWeb。

然而,真正将这一革命性工具推向世界的,是NCSA(美国国家超级计算应用中心)的马克·安德森与埃里克·比纳。

他们于1993年发布的Mosaic浏览器,凭借其开创性的图文混排能力和相对易用的界面,首次让普通人得以直观地“浏览”互联网,点燃了公众对这个新兴世界的热情。年轻的安德森从中看到了巨大的商业前景。

烽火初燃:网景的黄金时代与微软的绝地反击 (1994-1998)

安德森随后与经验丰富的吉姆·克拉克联手,于1994年创立了网景通信公司。其旗舰产品Netscape Navigator凭借技术优势(如引入JavaScript、SSL安全协议)和市场先机,迅速席卷市场,一度占据近九成份额,成为早期互联网的象征。网景的成功上市更是点燃了第一次互联网泡沫的导火索。

然而,PC时代的霸主微软,在短暂的战略犹豫后,敏锐地察觉到网景可能构建独立于Windows生态的网络平台,从而构成威胁。

比尔·盖茨迅速调集资源,基于购自Spyglass(其技术亦源于Mosaic)的授权,推出了Internet Explorer(IE)。微软的核心战略是:将IE与其垄断性的Windows操作系统深度捆绑,免费提供给用户。

一场惨烈的市场争夺战就此爆发。微软利用其无与伦比的渠道优势和快速迭代(有时不惜牺牲Web标准兼容性),步步紧逼,执行了著名的“拥抱、扩展、消灭”策略。

尽管网景不断创新,但在微软的组合拳下节节败退。

最终,1998年,内外交困的网景最终被AOL收购。

但在此之前,网景做出了一个影响深远的决定——开放Navigator的源代码,催生了Mozilla项目。这颗火种,为日后的复兴埋下了伏笔。

间奏:IE的统治与Web标准的“至暗时刻” (1999-2004)

第一次浏览器战争结束后,IE浏览器(尤其是IE6)凭借Windows捆绑策略,确立了近乎绝对的统治地位,市场份额峰值时超过95%。然而,缺乏竞争对手的刺激,微软放慢了IE的更新步伐,导致IE6在数年内几乎停滞不前。

这一时期,Web开发者们苦不堪言,IE6对W3C标准的糟糕支持和大量存在的渲染怪癖,迫使他们耗费大量精力进行兼容性调试。安全漏洞频发也困扰着用户。Web的创新活力似乎因此受到了抑制。

复兴之火:Firefox点燃第二次浏览器战争 (2004-2008)

正当业界对IE的垄断感到窒息时,源自网景遗产的Mozilla项目孕育出了希望。

2004年,Mozilla基金会正式发布Firefox 1.0。这款以开放、标准、安全和可定制性(强大的扩展生态)为旗帜的浏览器,如凤凰涅槃,迅速赢得了开发者群体和厌倦IE用户的支持。Firefox的崛起并非依靠传统商业推广,而是凭借社区驱动、口碑传播和创新的草根营销(如“Spread Firefox”活动),硬是在IE的铁壁合围中开辟了道路。

它的成功不仅抢占了可观的市场份额(高峰期接近三分之一),更重要的是,它有力地推动了Web标准的回归,迫使微软重启IE的积极开发(推出IE7),重新点燃了浏览器市场的创新引擎。

同期,苹果的Safari(基于WebKit引擎)在Mac和后来的iOS平台巩固了自己的领地,而来自挪威的Opera也凭借持续的技术创新(如早期标签页、移动浏览器技术)保持着独特的存在感。

格局重塑:Chrome登场与新霸主的诞生 (2008-至今)

2008年,搜索引擎巨头Google携Chrome浏览器强势入局,彻底改变了战局。

Google凭借其在网络技术、资金实力和用户入口上的巨大优势,推出了基于WebKit(后衍生出Blink引擎)的Chrome。Chrome以惊人的速度、简洁流畅的界面设计、创新的沙箱安全架构以及与Google服务的深度整合,迅速征服了用户。其快速的更新周期和对新Web标准(如HTML5)的积极支持,也赢得了开发者的青睐。

Chrome的崛起势不可挡,几年内便超越了Firefox和IE(包括其后继者Edge的早期版本),成为桌面和移动两大平台的主导浏览器,市场份额长期稳定在六成以上。

面对Chrome的强大冲击,微软最终做出了艰难的决定:在2019年宣布新版Edge浏览器将放弃自有引擎,转而采用Google主导的Chromium开源项目。

至此,浏览器内核呈现出Chromium/Blink与WebKit(主要用于苹果设备)双寡头的局面,引发了关于Web技术多样性和未来走向的新讨论。

未完待续的数字门户之争

三十年弹指一挥间,浏览器行业经历了从无到有、从群雄逐鹿到格局基本稳定、再到新挑战不断涌现的完整周期。这场“战争”不仅推动了技术的飞速进步,也深刻影响了全球数亿网民的数字生活体验,更是科技产业权力更迭与商业模式演变的生动缩影。

随着智能手机成为主要的上网设备,浏览器之争的主战场已从桌面转向移动端。iOS上的Safari和Android生态中的Chrome系浏览器(包括众多基于Chromium的第三方浏览器)构成了移动浏览器的基本格局。

当前,单纯追求市场份额的“热战”已相对缓和,但竞争远未结束,而是转向了新的维度:

用户隐私:在数据隐私意识日益增强的背景下,Firefox、Safari、Brave等更加强调反追踪和隐私保护功能,以此作为与依赖数据驱动广告模式的Chrome竞争的差异化优势。

性能与能效:网页应用日趋复杂,对浏览器的渲染速度、内存占用和电源效率提出了更高要求,性能优化仍是竞争焦点。

Web标准话语权:Chromium内核的高度集中,使得Google在Web标准制定和技术演进方向上拥有巨大影响力,这引发了业界对开放Web精神和技术中立性的担忧。Mozilla等组织仍在努力维护技术生态的多样性。

生态系统整合:浏览器作为连接用户与云服务、操作系统的桥梁,其与各自生态(苹果、Google、微软)的深度融合成为新的竞争点。

虽然大规模的市场份额争夺战已不复当年,但作为通往数字世界的关键入口,浏览器的故事,远未到终章。

这场“战争”,将以新的形式,继续塑造我们眼前的AI世界。

在浏览器叱咤风云的先驱者们也成了互联网传奇

那些曾经在浏览器叱咤风云的先驱者们,有的已成为投资界的传奇,有的则在不断的转型与创业中续写篇章。他们的经历,共同构成了这部波澜壮阔的浏览器发展史诗。

比如,早年虽然落败于微软,但马克·安德森离开网景后,华丽转身为顶级风险投资家,创办a16z,持续在科技投资界呼风唤雨。吉姆·克拉克也连续创业,人生履历极为丰富。成功领导Chrome项目的桑达尔·皮查伊,日后也执掌了Google和Alphabet。

02

Chrome的“超级版图”与追随者的生存之道

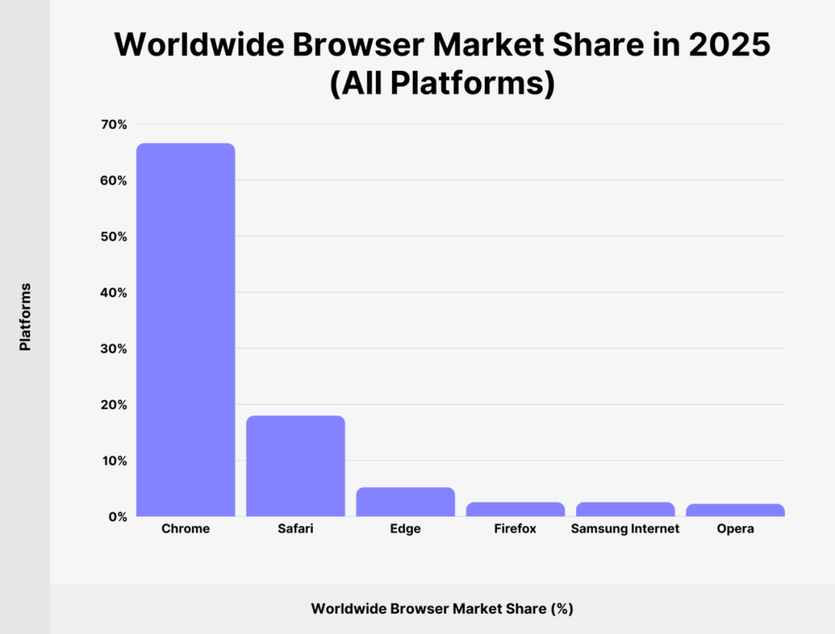

在正式踏入这个充满变数与机会的战场之前,我们不妨先回头看一眼现状:浏览器市场此刻的力量分布到底如何?

以下内容整理自 Backlinko 的最新数据报告,帮助我们更清晰地勾勒出这场变局的原始地形图。

Chrome的绝对统治力:

全球浏览器市场,Google Chrome一家独大,占据了惊人的66.6%市场份额。 这不仅仅是一个数字,它代表着全球超过36.9亿用户的选择,形成了一个难以撼动的“浏览器帝国”。

十年增长的飞轮效应: Chrome并非生而为王。自2008年发布以来,其市场份额从零起步,在过去十年(2015-2025)中从44.87%增长至66.6%,展现了强大的持续增长能力。

-

全平台渗透: 无论是桌面(65.67%)还是移动端(67.67%),Chrome都维持着绝对领先地位,甚至在平板(48.94%)上也占据近半壁江山。这种跨平台的普适性进一步巩固了其用户基础和网络效应。

Safari的“围墙花园”策略:

苹果的Safari以18.01%的全球份额稳居第二,拥有约10亿用户。 然而,其成功高度依赖于苹果自身的硬件生态系统。

移动端是核心阵地: Safari在移动端的份额高达22.89%,远超其在桌面端的8.73%。这清晰地反映出iPhone和iPad在全球范围内的巨大保有量是Safari市场份额的基石。

-

增长的瓶颈与生态限制: 虽然十年来Safari份额有所增长(13.06% -> 18.01%),但近期(2024-2025)出现了微小的下滑(-0.21%)。其最高份额曾达到20.7%(2023年5月),显示出增长可能已触及天花板。Safari的命运与苹果设备的市场表现紧密相连,这是一个强大的护城河,同时也是其进一步扩张的天然边界。

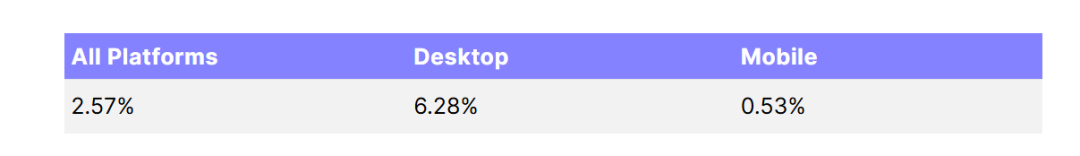

Edge的“重生”与Firefox的“式微”:

-

Edge的稳步爬升: 作为微软用Chromium内核重塑的产品,Edge在全球占据5.23%的份额,拥有约2.92亿用户。其桌面端表现尤为亮眼,达到13.77%,位居第二,这很大程度上归功于其作为Windows操作系统默认浏览器的捆绑策略。自2020年以来,其份额从1.45%增长到5.23%,显示出持续的上升势头。尤其值得注意的是其在游戏主机平台高达64.88%的份额,这显然与Xbox生态有关。

![]()

Firefox的持续困境: 曾经是挑战IE霸权、与Chrome分庭抗礼的重要力量,Mozilla Firefox如今全球份额仅剩2.57%(约1.42亿用户),且仍在下滑通道中。其最高峰时曾拥有近32%的份额(2009年11月),十年间(2015-2025)从10.51%跌至2.57%。尤其在移动端,其份额仅为0.53%,几乎可以忽略不计。这揭示了在缺乏强大操作系统或硬件生态系统支持下,独立浏览器在巨头夹缝中生存的艰难。

其他玩家的生存空间:

-

Samsung Internet (2.27%全球, 3.63%移动): 作为一个典型的移动端玩家,它依托三星手机庞大的出货量,在移动端占据了一席之地,全球用户约1.28亿。

平台差异化:桌面与移动的战场分野

桌面战场:寡头格局下的“老二”之争

Edge(13.77%)凭借Windows的“主场优势”,成功超越Safari(8.73%)和Firefox(6.28%),成为桌面端不可忽视的力量。这表明操作系统捆绑策略在桌面环境依然有效。

移动战场:双雄争霸与硬件捆绑

Chrome(67.67%)和Safari(22.89%)合计占据超过90%的份额,移动端是典型的“双寡头”市场。

Safari的份额几乎完全由iOS设备贡献。

Samsung Internet(3.63%)的存在则证明,大型硬件制造商有能力通过预装策略,在移动端分一杯羹。

-

Edge(0.47%)和Firefox(0.53%)在移动端的影响力微乎其微,显示了移动生态的封闭性和后来者进入的难度。

区域洞察:全球化下的本土特色

浏览器市场并非铁板一块,区域性差异显著:

中国:格局相对多元化

Chrome(45.12%)虽领先,但远未达到统治地位。

Safari(14.39%)和Edge(13.89%)份额接近,显示出苹果设备和Windows PC在国内的普及度。

本土浏览器的韧性:UC Browser(7.42%)和360安全浏览器(5.67%) 依然占据重要份额,反映了本地化运营和特定用户需求的价值。

印度:Chrome的绝对主场

Chrome份额高达惊人的89.34%,其他所有浏览器几乎可以忽略不计。

![]()

美国:双雄并立,生态对抗前线

-

Chrome(52.91%)领先,但Safari(31.22%)份额极高,远超其全球平均水平。这清晰地展现了苹果在美国市场强大的号召力,美区市场是两大生态系统竞争最为激烈的缩影。

![]()

-

其他地区: Chrome普遍占据60%-80%的主导地位,Safari在发达地区(北美、欧洲、大洋洲)表现更强,而Opera则在非洲、南美等地有相对更高的存在感。

03

为什么现在是入局浏览器的最佳时机?

纵观浏览器行业三十余年的竞争发展史,从 Mosaic 的图形化界面革命到 Chrome 统治桌面与移动端,我们发现了几条始终贯穿行业变革的重要规律。这些规律不仅定义了过去,也为我们提供了预见未来的钥匙。

技术创新始终是市场格局变化的突破口。

回顾历史,每一次浏览器的革新都源自关键技术的跃迁。Mosaic 首创内联图片展示,将互联网带向普通大众;Netscape Navigator 以实时加载提升用户体验;Firefox 推出了标签页和扩展生态,重塑了用户交互模式;而 Chrome 凭借革命性的 V8 JavaScript 引擎与沙箱架构,大幅提升了速度与安全性,迅速占据市场主导地位。

这一切表明,每次技术上的质变都意味着市场机会的到来。

分销渠道决定了最终的用户规模和市场占有率。

技术的领先优势并不一定能自动转化为市场成功,这一点在历史上被反复验证:Internet Explorer 借助 Windows 系统捆绑获得压倒性优势,Chrome 依托 Google 庞大的生态系统广泛推广,Safari 则凭借 iOS 默认安装迅速抢占移动端入口。

这些案例无一不证明,强大的渠道控制力对于浏览器普及至关重要。

用户体验始终是浏览器成功与否的核心。

无论技术多么先进,用户的选择归根到底是由浏览器是否直观易用、界面是否简洁高效以及操作是否稳定流畅决定的。Mosaic 简洁直观的界面推动了互联网的普及,Chrome 的 Omnibox 和极简设计提高了用户的操作效率,吸引了大量用户迁移过来。

这说明用户体验不仅是成功的必要条件,更是保持用户黏性的关键。

而当下,正是这三个要素——技术创新、分销渠道和用户体验——同时发生深刻变化,创造出入局浏览器市场的最佳时机。

AI正扮演着那个曾经由图形界面、V8引擎扮演的革命性角色。

今年,Agent能力已迅速成为大模型领域最受瞩目的应用方向之一。AI不再仅仅是被动地理解和生成信息,而是进化到能够代表用户主动执行任务、完成目标的阶段。

近期,不论是Operator、computer use还是Manus,都已经清晰地描绘了这种未来:AI Agent能够直接在网页图形界面(GUI)上进行操作,模拟用户行为,自主完成诸如填写复杂表单、在不同网站间跳转比价、甚至跨越多个应用完成预订或购物流程等复杂任务。

而浏览器——这个数十亿用户最熟悉的基础数字入口——注定将成为AI Agent大有可为、释放其变革力量的核心舞台。

AI应用与浏览器的深度融合,必然催生用户体验的质变。

当“AI+浏览器”真正成为现实,用户的网络交互模式将发生根本性的转变——从过去以“信息检索”为核心,转向以“任务执行”为导向。浏览器的角色不再局限于一个被动的展示窗口,其“控制平面”将从那个狭窄的搜索框,扩展到整个用户界面,成为一个主动响应、智能执行的交互中心。

AI的浪潮正同时在技术创新和用户体验这两个维度上,为浏览器市场带来颠覆性的驱动力。

而就在最近,“分销渠道”这道曾经看似固若金汤的壁垒,也正因外部力量的介入而开始显现裂痕。

04

有头有脸的科技公司都在做浏览器了

全球数十亿用户早已将浏览器视作他们最熟悉和基础的数字生活入口,一旦AI真正嵌入其中,这种能力立即就能获得规模化落地的巨大空间。

换句话说,浏览器不再只是一个信息消费的通道,而将成为一个由AI主导的、具备行动能力的通用执行平台。当「AI+浏览器」成为现实,人们的网络体验也将从「信息检索」转向「任务执行」,浏览器的控制平面将从狭窄的搜索框扩展到整个程序界面。

这种演变不仅是浏览器产品的一次跃升,更是重新定义整个互联网入口格局的关键契机。

过去十五年,Google通过「搜索引擎+Chrome」的绑定模式,牢牢掌控了人们进入互联网世界的主通道,浏览器的市场格局一度看似坚不可摧。但美国司法部首次提出「让Google出售Chrome」,似乎带来了新的机会。

OpenAI产品负责人Nick Turley在法庭上公开表态,如果Google被迫剥离Chrome,OpenAI有意愿接盘。Nick的理由直截了当:「我们希望向用户展示,什么才是真正的AI优先浏览器」。

Nick Turley 这番表态的背后,显然蕴藏着 OpenAI 更深层次的战略考量,远不止于简单地展示“AI 优先”的愿景。收购 Chrome 对 OpenAI 而言,至少意味着三重战略价值:

其一,是梦寐以求的用户触达与分发渠道。 正如 Turley 在发言中所暗示的,掌控全球市场份额最高的浏览器,意味着能够瞬间接入数十亿用户的庞大基数。这将为 OpenAI 的 AI 模型与服务提供一个无与伦比的分发平台,让其 AI 能力得以最直接、最广泛地触达用户,从而将“AI 优先”的理念转化为市场现实。

其二,是对主要竞争对手的战略性削弱。 在当前的 AI 竞赛中,Google是仅次于 OpenAI 的最强劲对手之一。Google的强大实力很大程度上建立在“搜索 + Chrome”形成的生态闭环和由此带来的数据优势之上。若 Chrome 被剥离,将直接瓦解这一核心协同效应,显著削弱Google对用户的控制力及其关键的数据输入,从而在与 OpenAI 这家头号劲敌的竞争中,力量天平可能发生显著倾斜。

其三,是加速自身 AI Agent 战略的落地与深化。 OpenAI 正积极研发如 Operator、Deep Research这些在网络环境中自主执行任务的 AI Agent。拥有 Chrome 将使其不必受限于浏览器扩展或 API 的框架,可以将这些 Agent 能力原生、深度地嵌入浏览器核心。这不仅能极大加速这些高级 AI 功能的部署和迭代速度,更能提供无缝、强大的用户体验,真正将浏览器打造为 AI 执行复杂任务的核心平台,从而推动其 Agent 战略的快速成熟与规模化应用。

如今,司法部的监管行动给OpenAI和类似的AI企业打开了一道战略窗口:第一次有机会将搜索、浏览器与AI服务在全新维度上重新整合。

浏览器市场迎来了一个挑战者得以涌现的历史性机遇期,而“AI+浏览器”正被视为这场变革中最具潜力的形态。

从OpenAI到Google微软,从Perplexity到国内的阿里、字节,无论是行业巨擘还是AI新贵,几乎所有重量级玩家都以前所未有的决心和速度,将资源和目光聚焦于此。因为,掌控融合了AI的浏览器,本质上是在抢夺下一代互联网的入口控制权,并藉此构建AI时代的核心竞争力与未来数字版图的战略优势。

第一,浏览器为AI能力的深度整合提供了最基础的架构支持。

拥有自有浏览器意味着AI公司能够从底层开始设计与优化,使AI功能从简单的插件或扩展进化为融入浏览器核心体验的原生能力。这种深度整合带来的不仅是更智能的交互体验,更意味着用户能以最自然、最无缝的方式体验到AI所创造的个性化与高效性。

第二,掌控自有浏览器能够显著提升企业对用户关系与数据主权的控制力。

在遵守隐私合规的前提下,自主浏览器允许AI企业直接接触用户,安全有效地积累和利用第一手数据,以持续优化和迭代AI模型和服务。这不仅避免了数据流经第三方浏览器的潜在风险,也让企业摆脱了受制于传统浏览器平台的战略弱势。

第三,浏览器作为数字生活入口和操作系统核心应用,天然适合作为企业构建生态闭环的战略支点。

拥有浏览器使AI公司能与自身已有的AI能力、云服务、办公工具等产品紧密整合,形成更具黏性、更难以撼动的生态系统。这种生态上的战略护城河,将有效抵御竞争对手的入侵。

第四,同时,浏览器还能为AI公司开辟更多创新的商业模式路径。

依托AI驱动的浏览器,公司可以尝试智能广告投放、提供付费订阅的高级AI服务,或以浏览器作为企业级AI解决方案的前端入口,探索多元化的盈利模式。此外,自有浏览器带来的敏捷性同样不可忽视。AI公司能够快速在浏览器上部署、迭代、测试新的AI功能,直接收集用户反馈,加速AI技术的产品化节奏。这种即时反馈与快速迭代的能力,对于持续保持技术优势尤为关键。

05

Dia:AI 原生浏览器的探索与革新

在众多探索 AI 浏览器的力量中,The Browser Company 是一个尤其值得关注的样本。

他们并非简单地在原有产品上叠加 AI 功能,而是做出了一个重大决策:在备受好评的 Arc 浏览器之外,全力打造全新的、AI 原生的 Dia 浏览器。这一从 Arc 到 Dia 的战略重心转移,不仅仅是产品路线的调整,更生动地映射出这批走在最前沿的创业者,是如何解读当前 AI 技术的颠覆性潜力,并以此判断未来浏览器演进方向的。

Arc 以其“以人为本”的设计哲学脱颖而出,它并非追求普适性,而是专注于为特定用户群体打造极致的、充满情感共鸣的产品体验。Arc 重新构想了浏览器的交互模式,力求将其打造成更像是“网络的操作系统”。

其核心交互围绕着垂直侧边栏(Sidebar)展开,这里整合了标签页和书签,并通过空间(Spaces)功能允许用户将不同的浏览环境(如工作、个人)分隔在同一窗口内,通过轻扫即可切换,避免了传统浏览器多窗口或多配置文件的繁琐。

此外,Arc 提供了许多独特的功能来增强浏览体验和生产力:

例如分屏视图(Split View),允许在同一窗口内最多并排展示四个网站,便于多任务处理;

画板(Easels)则是一个互联网原生画布,用户可以截取网页片段、添加笔记,将其整理成类似白板的可视化页面,非常适合规划旅行或收集资料,并能轻松分享协作;

而增强功能(Boosts)则赋予用户极大的自由度,可以自定义任何网站的外观,改变颜色、风格甚至移除页面元素,真正实现个性化浏览。

Arc 还融入了许多被称为“神奇时刻”的细节,比如利用 AI 自动整理过长的标签页标题(Tidy Tab Titles)或下载文件名(Tidy Downloads),以及悬停链接按 Shift 键即可获得五秒内容预览(5-Second Previews)等。

这些精心设计的功能和细节,共同构成了 Arc 独特、高效但也相对复杂的“有主见”的浏览体验,深深吸引了那些乐于探索、追求个性化和高效率的技术爱好者与“高级用户” 。然而,这种独特性和复杂性也意味着较高的学习曲线,限制了其在大众市场的普及。

面对 AI 技术的崛起,The Browser Company 展现了非凡的战略远见与魄力,毅然从 Arc 的成功模式转向全新的 Dia 浏览器。

Dia 的核心理念是彻底为 AI 重新设计浏览器,而非在现有基础上添加功能。

它从一开始就将 AI 作为构建的核心,深度整合了如 GPT-4o 与 Gemini Flash 2.0 这样强大的多模态 AI 模型,支持个性化对话、视频分析和多任务处理,并且在推出初期是免费且无使用限制的。

其最显著的功能特征是极简的交互界面:首页几乎只有一个对话式的搜索/提问栏,用户通过自然语言与 AI 互动,完成搜索、浏览、页面内容分析乃至更复杂的任务(早期演示甚至包括自动将邮件商品添加到购物车)。这种设计大幅简化了传统浏览器的按钮和菜单,体现了通过“克制”来追求高效的哲学。

Dia 还提供了 "@Tabs" 功能,可以帮助用户分析当前打开的网页内容,并自动推荐相关的提示词,有效梳理复杂信息。

正是这些功能,塑造了 Dia 迥异于 Arc 的鲜明特征和独特魅力。如果说 Arc 是一个功能丰富的“极客工具箱”,那么 Dia 则更像是一个专为 AI 交互打造的“极简 AI 入口”或“适合 AI 应用生长的土壤”。

它最令人惊叹和称道之处,还在于其深度且易用的个性化能力。通过首页角落的 “Personalize Dia” 功能,用户可以非常直观地塑造 AI 的“人格”:告知 Dia 自己崇拜的人物(如 Steve Jobs 或特定媒体),选择偏好的学习方式(简洁要点、结构段落或长篇论述),甚至在多达 20 档的范围内精细调节 AI 的回答风格(从随意到正式)。这种设计的目的是让 AI 不再是冰冷的工具,而是快速成为用户熟悉、舒适,甚至能模仿用户偶像思维方式的“投影”或智能伙伴。

这种将 AI 无缝融入交互核心,并赋予其高度个性化、人性化特征的做法,是 Dia 对“AI 浏览器应该是什么样”给出的独特答案,也正是其“新鲜感”的核心来源——它预示着未来浏览器可能成为能理解、贴近用户,并在数字世界中成为用户延伸的智能环境。

这一转变不仅是产品理念的革新,也是商业逻辑上的大胆赌注:放弃已有一定用户基础的 Arc,全力押注 AI 浏览器这一新兴蓝海,意图在新范式中抢占先机,定义下一代浏览体验。这体现了团队对未来趋势的敏锐洞察——用户或许不再需要功能繁杂的工具箱,而是期待一个能理解并协助他们的智能伴侣。

我们相信,一颗种子,只要给予合适的土壤和养分,就能长成参天大树。如果您正在寻找资金支持,欢迎将您的团队和项目介绍发送至 soil@jinqiucapital.com,让我们一起播种希望,收获未来!

点击下方图片链接,了解Soil种子专项计划更多详情。

LunarEcho_99

Google的“反垄断”可能意味着更开放的浏览器生态!

EchoBloom22

希望这次真的能让竞争回归,不然就太可笑了!

PixelNova_X

Google的“反垄断”?他们想玩弄人心!

PixelNova_X

这可能是互联网最后的希望,太妙了!

LunarEcho_99

我赌他们只是在自我安慰,别太期待!

EchoBloom22

这绝对是互联网的救星,真香!

EchoBloom22

看来以后浏览器会更自由,也更疯狂!

NeonDreamer_07

挺好的,但别指望他们真的改变!

NeonDreamer_07

这算什么?Google早就没啥道德可言!

VoidWalkerZ

终于有人敢打破谷歌的铁幕!