运营工作的复杂性使得数据分析常陷入琐碎细节,而搭建系统的运营分析体系需从明确目标、梳理指标、打好标签到按图索骥逐步推进,以此实现高效、有条理的数据分析,为运营决策提供有力支撑。

运营部门一向是数据分析需求大户,而做过运营分析的同学,经常会觉得细节多,琐碎,很多问题相互纠缠在一起很难理清。那运营分析到底该怎么做才系统,高效?今天详细地分享一下。

从运营的工作特点说起

运营工作综合性极高(俗称:杂活多!)。比如做1次大型活动,要:

1)做活动H5页面

2)做活动推广文案

3)选参与活动的商品

4)配置优惠券

5)处理客服答疑/售后等问题

一场活动下来,和销售、产品、供应、品牌、渠道,都有关联。这种工作特点,使得运营相关的数据指标非常多!一不小心就会陷在数据细节里无法自拔。因此特别强调一下四点:

第一:清晰目标

正因为杂活多,所以:清晰主线任务,明确运营考核指标,是第一重要的事

运营常见的目标设定方式有三种:

1、达成绝对值目标,比如:在5月内,实现总用户100万

2、达成比例/比例类目标,比如:5月份全月,交易转化率从10%提升到15%

3、达成增量目标,比如:在5月份内,较自然增长额外拉动交易3000万

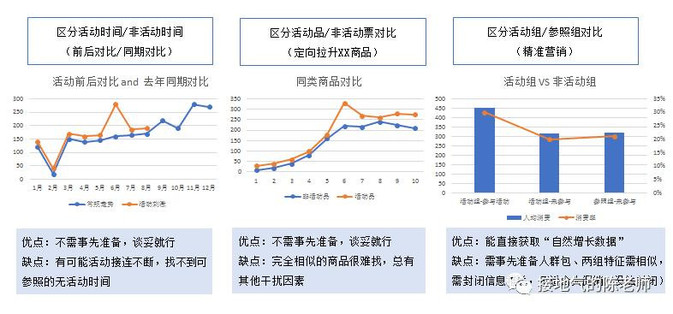

这里目标1、2都可以直接用数据观察,但目标3涉及“自然增长”的定义,必须事前谈清楚。不然事后很可能无法分析。常见的自然增长定义有3种(如下图所示)每一种都各有利弊,因此事前一定要和老板达成共识。

经常有人偷懒,在事前不设量化目标,只是笼统说一句:“为提升业绩”、“为拉升用户活跃”……结果在事后,根本无法区分哪部分是自然增长,搬石头砸自己的脚,大家要引以为戒。

第二:梳理指标

运营工作形式灵活,因此经常需要根据实际工作流程,来设定数据指标。一来方便监控执行进度,二来在复盘的时候,好观察哪个环节出了问题,便于追查原因,寻找机会。

比如,运营部门上一个“签到领福利”的活动,每月打卡7/14/21次可以得奖励,奖励包含优惠券,希望同时刺激用户活跃+转化。此时要先把运营流程梳理清楚(如下图)然后再看每个环节的指标采集:

1、在什么渠道推广(维度:推广渠道)

2、每个渠道进多少人(指标:访客人数)

3、 每个阶段有多少人完成(指标:参与人数;维度:参与阶段)

4、领取奖励后多少人消费(指标:领券后消费人数)

注意,如果有连续开展的运营活动,需要持续追踪用户参与情况。比如上边说的打卡签到,在持续n个月以后,会有相当数据积累,可以观察:

1、 整体影响到用户是否增加

2、有多少用户重复参与

3、有多少用户从不参与

不同的数据走势,可以得出不同结论(如下图),结合数据走势,可以更好地判断:一个运营手段应持续做下去,还是做出调整。

第三:打好标签

影响运营效果的因素很多,推广渠道、推广文案、活动形式、操作步骤、转化商品、优惠力度等等,都会影响到效果好坏。因此需要在开始干活之前,先对推广文案、推荐商品、操作流程等关键因素,打好标签,才好在事后进行分析(如下图)

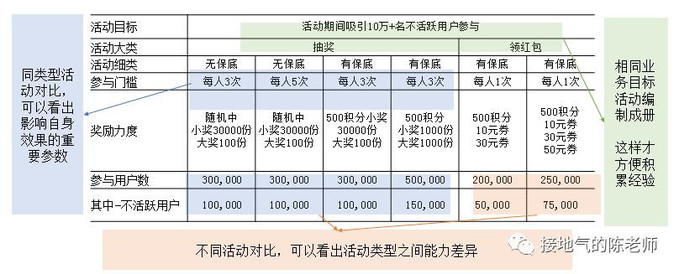

除了单个标签外,还可以对运营措施整体打标签,对整体情况进行判断。比如提升用户活跃,领红包、签到、大转盘、积分榜等等好几种手段都可以用,每种手段都可以配置奖励,此时就可以利用标签,把各种手段分组对比,从而了解每一种手段的效果范围,为后续运营提供经验积累(如下图)。

第四:按图索骥

如果做好了前三步,在做运营数据分析的时候,难度就非常小了。

1、对比目标,看完成了多少

2、看投入是否超支,结合目标达成,下判断:本次做得好/不好

3、对比同样目标下,历次运营活动的效果,看本次属于:上、中、下什么水平

4、检查过程指标,看看引流→承接→转化,哪个环节有问题

5、对比不同标签下转化效果差异,看哪种手段好用/不好用

这样就能输出结论了。

在工作中,经常看到运营分析没结论,是因为:

1、目标不清晰,或者干脆没目标,光有一堆数据,没结论

2、过程指标收集少,只知道最后转化不行,不知道为啥不行

3、缺少标签,无法把运营手法量化,无法评价好坏

做好准备,才有好的分析结果,切记切记。

小结

综上可见,想要做好运营分析,需要掌握数据指标体系梳理、标签制作、分析思路等综合能力,才能适应各种场景的要求。

本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。