文 | 华夏能源网

电力央企正在拼尽全力争夺抽水蓄能项目。

华夏能源网获悉,近日,国网新源控股有限公司(以下简称“国网新源”)增资扩股项目成功签约,增资规模365亿元,创造了国资产权交易史上现金募资规模之最。此次增资扩股筹集资金将用于抽水蓄能项目建设,预计可撬动项目投资超3000亿元。

国网新源为国家电网旗下公司,成立于2005年,核心主营业务为抽水蓄能。国网新源此次增资扩股,身后投资方阵容十分豪华,中国石油、中国人保、皖能集团、农银投资、交银投资、中银资产、中信金融资产、海港人寿、皖能资本、川投资本等纷纷争抢。

国网新源此轮增资扩股表明,央国企和各路资本都十分看好抽水蓄能这个万亿赛道的未来前景。

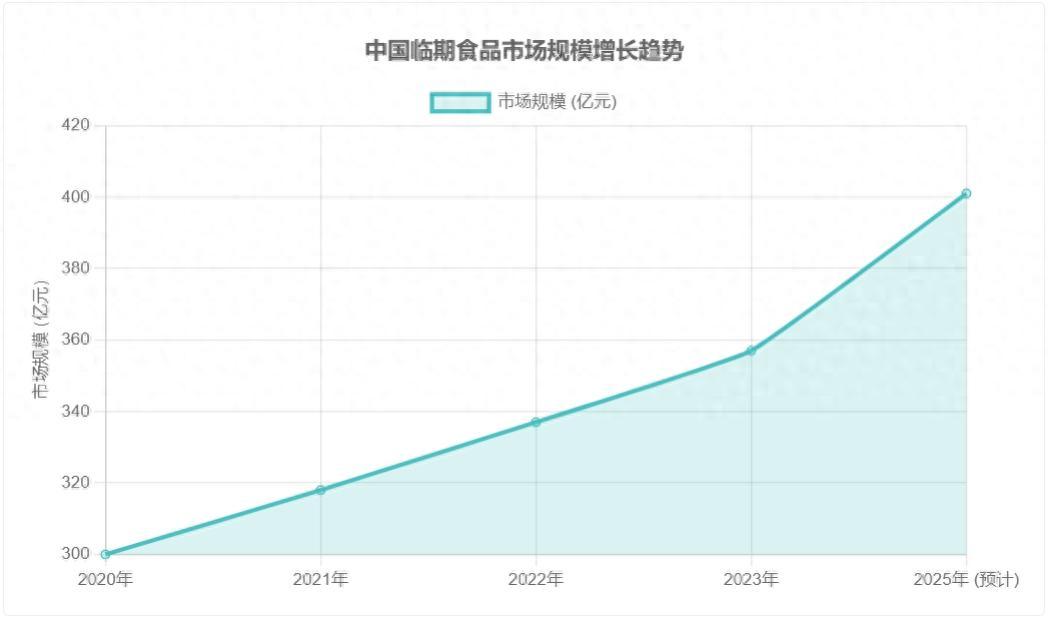

根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021 - 2035年)》,到2025年,中国抽水蓄能投产装机总规模将达6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产装机总规模将升至约1.2亿千瓦。

在电力央企尤其是国家电网、南方电网的积极参与下,抽水蓄能正迎来一波史无前例的建设热潮。粗略估计,截至2024年底中国在运及在建的抽水蓄能项目,总的投资额已达到2万亿之巨。

两网竞逐抽水蓄能

电网企业热衷于抽水蓄能,有其先天原因。

相当长时期以来,抽水蓄能电站主要服务于电网的稳定运行,因而被视为电网资产。国家电网和南方电网是国内抽水蓄能电站最大的运营企业和投资主体,在抽蓄市场中占据领导地位。

早在2022年8月,时任国家电网董事长辛保安,在《求是》杂志刊发的署名文章中提出,国家电网规划,力争到2025年、2030年,经营区内抽水蓄能装机规模分别达到5000万千瓦、1亿千瓦。这大概占到国家规划目标的八成。

目前,国家电网在7个省份拥有在运、在建抽蓄电站75座,总装机容量9404万千瓦,位居全球第一。已建成在运抽水蓄能项目装机规模,预计到2025年底将达到5900万千瓦以上,装机规模相当于2.5个三峡电站。

南方电网的抽蓄装机规模略小,但其对抽水蓄能的热情丝毫不逊色于国家电网。

截至2024年底,南方电网在大湾区运营有7座抽水蓄能电站,总装机容量达到1028万千瓦。同时,南方电网子公司南网储能(SH:600995)有9座在建抽蓄站,总规模1080万千瓦,总投资金额超700亿元。

根据规划,南方电网将持续加大抽水蓄能投资力度,投运、在建、规划的抽水蓄能装机总容量突破“三个一千万”,在粤港澳大湾区和北部湾经济区将加快建设千万千瓦级抽蓄电站群。

另外,水电水利规划设计总院此前发布的《2024年度抽水蓄能产业发展报告》显示,2024年,南方区域抽水蓄能机组调用次数和时长分别突破4万次、11万小时,双创历史新高,有力促进新能源发电量增长36%。

容量电价激活投资热情

两网竞逐抽水蓄能,是最近几年抽水蓄能产业大发展的缩影。

抽水蓄能在中国最早可追溯到1968年。当时,冀南电网岗南水电站安装了一台可逆式机组,建成了中国第一台混合式抽水蓄能电站。20世纪90年代,中国又相继建成了广州抽水蓄能电站、北京十三陵、浙江天荒坪等大型抽水蓄能项目,以增强电网调峰能力。

此后很长一段时间内,由于抽水蓄能的投资周期较长、项目金额巨大、投资收益不高、收益过于依赖电力调度等原因,抽水蓄能一度遇冷。

在能源“十二五”规划等文件中,中国曾设定2015年底抽水蓄能装机3000万千瓦、2020年底达到7000万千瓦的目标。但直到2020年底抽水蓄能装机容量仅有3149万千瓦,远远落后于规划。

2020年9月,中国提出“3060双碳目标”,大力发展清洁能源,推动可再生能源逐步替代煤电,这一强大预期迅速扭转了抽水蓄能的发展态势。

紧随其后的,还有抽水蓄能的容量电价政策,这让抽水蓄能的投资收益有了保障。

2021年5月,国家发改委下发《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》,明确要给予抽水蓄能以“两部制”电价政策,以逐步推动抽水蓄能电站进入电力市场。该政策明确,电站经营期按40年核定,经营期内资本金内部收益率按6.5%核定。

所谓“两部制”电价,即电量电价和容量电价。“电量电价”指按实际发电量收取电费,发多少电收取多少电费,不发电不收取电费;“容量电价”指按用电容量计算的电费,主要是为了对固定资产投资进行成本补偿,即使不发电也可获得为系统做备用、调频等的费用。

抽水蓄能容量电价政策的出台,激活了抽水蓄能的建设热情,两大电网、五大发电集团等电力央企迅速入场,争先恐后投建项目。

国能能源研究院发布的《中国能源数据报告(2025)》显示,截至2024年底,中国抽水蓄能累计装机容量为5850万千瓦,同比增长14.84%。截至2024年底,中国在运及在建抽水蓄能装机容量20008万千瓦,其中在运规模4995万千瓦,在建规模15013万千瓦。

此前抽水蓄能项目平均每千瓦造价6000-8000元左右,如今由于项目选址难等原因,新项目造价已经大幅上升,达到了8000-10000元,甚至有的已经超过10000元。

若以目前在运及在建的2亿千瓦抽蓄装机规模算算,总投资额在1.6-2万亿之间。抽水蓄能产业,已是名副其实的万亿大市场了。

新型电力系统的“命脉”

抽水蓄能万亿大市场的火热,对中国未来的能源转型、新型电力系统建设来说,意义重大。

未来三四十年,中国要持续推进“双碳”进程,必须发展风光新能源以绿电代煤。但是,风光电的“垃圾电”特性十分顽固,如何去平抑风光发电的高波动性,确保整个电网系统的安全平稳运行,成为个中关键。因此,提升灵活调节能力,是新型电力系统建设的重点。

《“十四五”现代能源体系规划》提出,到2025年,灵活调节资源占电力系统装机量比重达到24%左右。但事实上,中国电力系统灵活性调节资源十分稀缺。截至“十三五”末,国内抽水蓄能和气电灵活性资源占比仅为6%,加上火电灵活性改造装机量,共占比约为18.5%。而西方国家电力系统灵活性调节资源占比往往都超过30%。

那么,谁能充当灵活性调节资源呢?

首先是煤电,其途径有二:一是火风光打捆的模式,建设风光电站的同时,配备一定比例的煤电;二是对存量煤电进行灵活性改造。

不过,不论哪种方式,煤电转型灵活调节资源,都需要让渡利用小时数,度电煤耗将大幅上升。正因此,煤电灵活性改造进展缓慢。实际上即使煤电灵活性改造顺利,依赖煤电发展起来的新能源项目,减碳效果也大打折扣。

其次是电化学储能,但面临着规模不足的问题。中国工程院院士刘吉臻直言,电化学储能为电力系统做调节,就如同用几只矿泉水桶去为长江做调节,力量远远不够。

第三个可做灵活调节资源的就是抽水蓄能。相比之下,抽水蓄能在成本疏导方式、经济性、清洁性、安全性、技术成熟度、规模等方面,都更具优势。

相比风光捆绑煤电的开发模式,风光捆绑抽水蓄能的模式更优。在五大发电集团的风光大基地项目建设中多有应用,此类项目利用抽水蓄能电站为100公里范围内的新能源发电项目调峰。数据显示,抽水蓄能对风、光资源带动效应大约为1∶4或1∶5,即100万千瓦抽水蓄能,可以为400万千瓦至500万千瓦的风电、光伏电站调峰。

相比电化学储能,抽水蓄能单体装机规模平均在百万千瓦以上,一般能实现四至八小时的长周期充放电。且一般抽水蓄能的电站设计综合效率在75%左右,即抽水用电4千瓦时、发电3千瓦时。论储能调节的时长、调节能力与效率,抽水蓄能都远远优于电化学储能。

综上,在以新能源为主体的新型电力系统建设中,抽水蓄能是前景最大的灵活性调节资源,既是“调节阀”更是“稳定器”,不仅有利于增强新能源消纳能力,还为电网安全韧性提供强力保障。电力央企真金白银的投入,让抽水蓄能真正火了起来,万亿产业,前景可期。