AI音乐人,可以以假乱真了。

最近,一批“新晋艺人”在Spotify上迅速蹿红,引发热议。当听众深入了解后才发现,他们既不是现实中的音乐人,也没有传统意义上的创作过程,从形象、人设、封面到音乐本身,几乎全部由AI生成。

在平台有意无意的助推下,这些AI音乐人被包装成可消费的文化商品,通过精准推荐获得流量;同时,他们的作品大多由AI工具生成,却游离在版权法规与责任认定之外。

澳大利亚制作人 Tushar Apte对此表示,当下作为艺术家,甚至要反过来自证不是AI、这才是真正的问题。当AI与人类正面抢市场、抢听众的时候,音乐人、唱片公司、流媒体平台乃至法律法规应如何应对,维护人类创作者赖以生存的土壤?

真假音乐人

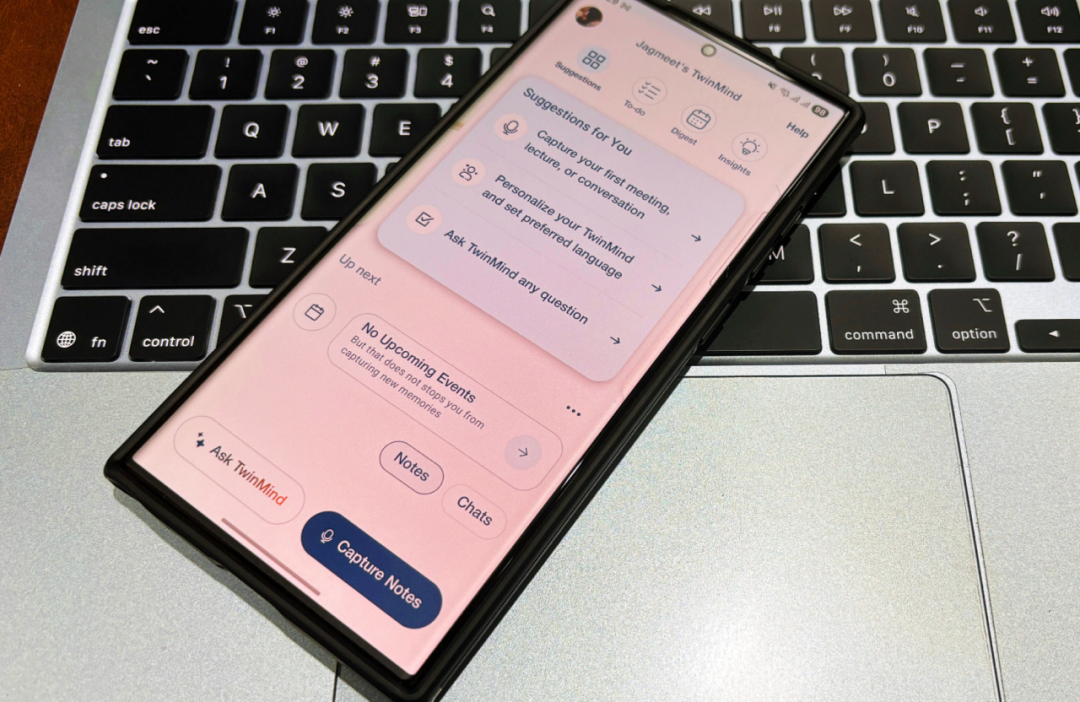

据海外音乐产业观察者Tim Ingham披露,Spotify平台不仅通过算法智能推荐,将一批AI音乐人精准推送至用户耳朵;更重要的是,这些AI音乐人会和人类创作者以同等的方式植入官方歌单,获得平台认证、推荐,甚至除了Spotify外还拥有社交媒体,并由此在短时间内累积海量曝光。

最具代表性的案例,是近期在Spotify迅速蹿红的“乡村歌手”Aventhis。短短三个月内,这位AI音乐人发布了3张专辑、多达57首歌曲,月度听众一度飙升至107万(目前为99.1万)。代表作《Mercy On My Grave》不仅在Spotify上收获超200万播放,YouTube播放量也突破161万,其YouTube账号还有超过3.37万人订阅。

在Aventhis的Spotify“粉丝也喜欢”的相关推荐中,还会将用户引导向另一位相似艺人The Devil Inside乐队。该艺人在平台最高拥有近70万月听众(目前为52万),其代表作《Bones In The River》播放量超180万。

与 Aventhis 相似,The Devil Inside 同样具备一系列典型的“AI 音乐人”特征,拥有平台认证、获得官方歌单推荐、风格与人设设定完整,除了上线 Spotify 外,还运营着一整套社交媒体矩阵;但同样没有任何线下巡演信息。

不同的是,The Devil Inside 在简介中更为坦率地说明了虚构属性:“这些歌曲基于真实创作灵感,但人物是虚构的。”此外,该乐队甚至已推出了官方周边商品。

另一支迅速蹿红的AI乐队The Velvet Sundown,在Spotify有114万月度听众。Spotify不仅为其创建了“This is The Velvet Sundown”专属歌单,The Velvet Sundown甚至还有一个专门售卖周边的官网,出售多达49款周边商品,单品最高售价超过60美元。

有点讽刺,完全虚构的乐队,却对应着真实的商业利润与可支付的消费行为。

但是话说回来,在短视频平台上,很多虚拟艺人、AI歌手账号,比如也在持续发布内容,甚至收获了百万点赞,但几乎没人觉得他们在“抢饭碗”,也鲜少引发争议。

相比之下,AI音乐人一旦出现在流媒体平台上,就会遭到创作者的强烈不满。或许问题的根源,大多在于音乐流媒体平台的收益池太小了,竞争太激烈,导致每一份收入都变得异常敏感。

如果说上述艺术家仍保持某种创作者神秘,另一位月度听众25万的AI音乐人Nick Hustles背后的运营者Nick Arter则选择坦诚。

Nick Arter在社交网站上自称“AI叙事者”与“音乐未来学家”,他创立的“AI For The Culture”频道在Instagram上拥有超过10万粉丝。他的音乐融合70年代灵魂乐与当代街头俚语,风格怪诞而具挑衅性,代表作《Why U N****s Gotta Hate》更是在说唱大佬50 Cent转发后引爆社交媒体。

此外, 据统计,Spotify的“粉丝也喜欢”的推荐栏中,目前至少还有13位活跃AI音乐人,总计月度听众超过410万人。相对比一年前我们报道的的“幽灵艺术家”如The Highway Outlaws、Waterfront Wranglers、Saltwater Saddle等,现在的AI音乐人已经迭代,商业化路径也更清晰完整。

这些“AI音乐人”从封面画风、声音动态与推荐机制上,都更逼近真实音乐人,且都能在社交平台上发现他们的踪迹,它们的作品也早已同步上线至Apple Music、Amazon Music与YouTube Music等主流平台。

而像Spotify这样的音乐流媒体平台不仅未加以限制,反而积极将这些“艺人”推送进用户的播放清单、推荐列表中。

比如在Aventhis 的“粉丝可能喜欢”的推荐里,我们能看到其他 AI 艺术家:The Devil Inside、Aven、DV8,也混进了一些真正的人类音乐人,比如美国独立音乐人Bryan Elijah Smith、布鲁斯组合Sons of Legion。

从页面看,听众几乎没法立即分辨,到底这些艺人谁是真,谁是假。

以 Sons of Legion 为例,虽然他们确实是人类,但经过前面几位AI音乐人这么一顿操作后,他们的资料页面看起来也会给人一种“非真人”的错觉:搜不到明确的巡演信息,背景信息也是短短几句话,连艺人照片也呈现出一种近乎完美、甚至略显“生成”的质感。

如此一来,真正的人类更像AI,真正的AI更像真人。当流媒体平台持续推荐看似“正常”的 AI 音乐项目,而又缺乏清晰标注与透明身份机制时,听众对真实与虚构的界限将变得越来越模糊。

问题也随之而来,似乎不仅仅是AI彻底跳过“创作的痛苦”,从而直接快速构建了商业化的链路。而是我们作为听众,是否还能分辨真实的音乐?

一场正在进行的系统性替代

三个月前,但在YouTube评论区中,面对网友质疑,Aventhis背后的运营者David Vieira毫不讳言地承认:“这个声音和形象是由AI生成的,我只负责写歌词。”不过,并未提及编曲/作曲/制作人等其他重要信息。

随着MBW及多家AI检测监测公司的进一步调查,Vieira的说辞远未触及真相的全部。伦敦科技公司Uhmbrella的技术分析表示,Aventhis的音乐创作不仅没有传统意义上的“人类参与”,甚至在成品层面几乎全权交由AI完成。

其中,在Spotify上播放量超过240万的热门单曲《Mercy On My Grave》中,Riffusion贡献了65.9%,Suno贡献了26.5%,AI贡献了超过九成的内容。

Aventhis第二热门的歌曲《I’m A Dead Man Walkin’》(播放量超40万)中,Suno的生成占比高达86.7%。不仅如此,Aventhis在过去四个月内发布的三张专辑、共57首歌曲,无一例外,皆主要由Suno和Riffusion生成。

另一AI艺术家The Devil Inside也被发现采用了几乎相同的创作路径。其代表作《Dust and Thunder》生成比例达99.654%,几乎是Suno“单人操刀”的杰作。

正如Uhmbrella的首席执行官Drew Lemoine Belardo所指出,这已经不是单纯的技术实验了,而是一场正在进行的系统性替代。

荒诞的是,这场风暴的另一边,所谓的“创作者”选择以玩笑的方式面对真相。在露出“马脚”后,AI音乐人The Velvet Sundown在接受《滚石》杂志采访时,其发言人以化名Andrew Frelon直言:“这不过是一场营销恶作剧。我们什么都没做,只是用了个工具。以前没人关心,现在我们登上《滚石》了。”

但当玩笑开始涉及真实的播放量、平台流量与法律规制,事情就再也不只是艺术概念或营销噱头。

目前,Suno与Udio正被美国大型唱片公司联合起诉,指控其在训练过程中未经许可使用了受版权保护的音乐。在提交给法院的文件中,两家公司几乎已默认使用了这些内容,仅以“合理使用”作为抗辩。与此同时,有消息称Suno与Udio正秘密与唱片巨头就“使用权”进行谈判。

而作为竞品的AI产品Riffusion,至今还未被任何权利方起诉。

据AI工具收录平台Toolify.ai揭示,Riffusion的服务条款明确限制其内容仅用于非商业用途,且用户默认授予平台对其生成内容的不可撤销授权。也就是说,像Aventhis这样基于AI生成的音乐获利的项目,其幕后的主理人未来可能失去对其音乐的控制权与收入权。

美国版权局已经给出了某种初步裁定,根据其判例,AI独立生成的艺术作品不能获得版权保护。

今年2月,美国版权局发布了对于AI作品的新规,明确了人工智能生成作品的立场:仅凭指令输入、纯由AI生成的作品无法获得版权保护,会自动进入公共领域,可作为采样素材自由使用。只有AI作为工具,人类主导作品表达元素时,产出的作品可能获得全部或部分版权保护。

目前的问题在于,人类在作品中的“主导”作用意味着多大的投入占比?如果真如一些幕后运营者所说,写了歌词,其余全部交由AI完成,算不算?这一问题依然处于法律模糊地带。

因此,我们并不是鼓励对AI音乐一刀切,但这些“艺术家”的作品版权究竟归谁所有,收益如何分配,可能最终要交由法院判定,或者等待新一轮的立法来厘清。

但可以确定的是,当下音乐流媒体平台正在默许AI音乐人挤占人类艺术家的市场空间,且以相对合规的方式攫取到商业利益。

AI太强,规则太软

一边是生成能力日渐膨胀的技术,一边是远未准备好的平台监管与版权规则,AI在音乐创作领域的飞速发展,带来的不只是创作门槛的降低。

根据CISAC联合数据公司PMP Strategy今年1月发布的全球首份AI对音乐与视听行业经济影响研究显示,随着生成式AI音乐技术不断发展,可能会使2028年音乐创作者24%的收入面临风险,这相当于未来5年期间的累计损失将达100亿欧元,其中仅2028年一年的损失就将达到40亿欧元。

这一背景下,作为线上消费的主要环节,音乐流媒体平台的动作决定了整个行业如何面对AI带来的变化。

但遗憾的是,平台的应对策略仍显得有点左右脑互搏。以Spotify为例,表面上其正在积极配合部分AI音乐的识别与清理工作,但事实上,本身却在算法推荐与流量分发机制中默许,甚至推动了AI作品的传播。

在国内,版权与责任的真空问题也日渐显现。根据《华语数字音乐白皮书》显示,据估算,2025年第一季度,AI生成的音乐在国内独立发行领域占据了高达56.9%的比例。

《白皮书》指出,虽然现阶段,AI生成技术的影响主要发生在生成端而非消费端。不过,随着技术相关应用的创新、音乐人及广大用户对技术的运用探索,AI生成对音乐领域的影响还将持续变化。

目前,多家主流音乐平台早已开放AI写歌工具。比如,网易云音乐推出了完整的AI音乐创作平台“天音”;酷狗音乐的凌音引擎制作平台也即将上线,QQ音乐推出了TME Studio专业创作平台。

值得注意的是,各平台在AI 生成作品的权利归属机制上也有所不同。以“天音”为例,其版权分配规则取决于用户对生成内容的修改比例:若用户修改占比在 0%–20%之间,作品的相关权利将全部归平台所有。换言之,创作者若未对生成内容进行实质性加工,将无法获得任何版权。

相比之下,TME Studio的AI创作功能目前更偏向创作辅助的定位。系统生成的内容以不超过 15 秒的短乐句为主,主要用于提供灵感参考,从而在技术试验与版权风险之间也保持了相对的平衡。

然而,更值得关注的是,一些用户已将AI音乐创作视为低门槛变现的工具。

今年2月,一位程序员公开分享了自己的“全流程AI音乐生产”经验,他利用DeepSeek、MakeBestMusic、WavePad等多款AI创作工具,完成了从作词、作曲、编曲到演唱的全部环节,最终生成歌曲《七天爱人》并上传至音乐平台。

据他透露,该歌曲单日可带来超150元的版税收益,甚至以5万元的价格出售了版权。有些无奈的是,这一案例竟被部分媒体视作“正面典范”。

如此一来,全球音乐产业都面临着同一个问题:技术太硬,规则太软,怎么办?

澳大利亚制作人Tushar Apte提出了一个脑洞大开的战术,用魔法打败魔法。不请求平台改规则,用平台自己的规则制造出悖论。

Tushar Apte认为,由于平台对艺人身份审核机制薄弱,任何人都可以冒用已存在的AI艺人名义上传音乐作品,因此创作者可以反向操作,用AI生成大量音乐,以假艺人冒名,从而干扰其内容生态,并通过播放量分流其原本可得的收益。最终,这些被劫持的收入可用于支持真正的人类音乐人或捐赠慈善,实现以其人之道,还治其人之身的目的。

当然,Tushar Apte 的这个想法更多反映的是音乐人“没招了”的情绪宣泄。虽然听起来过瘾,但长远来看,若真这么做,其实是在用同样的方式加剧问题本身。

相比之下,法国音乐流媒体平台 Deezer 的做法立场更明确。今年4月,Deezer披露,仅在其平台上,每天就有超过2万首AI生成的曲目被上传,几乎是今年1月每日1万首的两倍。对此,Deezer推出了号称“全球首个”面向流媒体的AI音乐标记系统,这一工具能够检测出由当前最常见的AI生成模型(如Suno和Udio)所创作的100%全AI生成音乐。

值得注意的是,Deezer还明确表示:全AI生成音乐将不再进入平台的算法推荐与人工歌单分发中。他们希望以此“最大限度减少对艺术家收入和用户体验的负面影响”。同时,Deezer还部署了反作弊机制,一经识别,平台将剔除这部分播放量对应的版税结算。

这种“先规范、再分发”的立场,为全球平台提供了一个清晰信号,技术强大不代表无责,平台也不是旁观者。

今年7月,摇滚流媒体平台ROKK针对AI音乐人The Velvet Sundown在Spotify爆红一事,公开表达立场。ROKK在公告中发布了该乐队的Spotify页面截图,并打上醒目的“X”标记,明确表示禁播完全由AI生成的音乐。

根据ROKK最新政策,用户可举报疑似AI生成的音乐,平台将由人工审核其创作过程是否完全依赖AI,并据此决定是否下架。

ROKK联合创始人Alexander Landenburg表示:“真正的音乐人往往需要几十年不懈学习、练习、失败与牺牲,才能创作出打动人心的作品。看到这一切被一条文字指令瞬间取代,不只是令人沮丧,更是对每一位倾注心血的艺术家的侮辱。”

同时,7月日内瓦的联合国“AI for Good”峰会上,环球音乐集团(UMG)执行副总裁兼首席数字官Michael Nash也提到了AI乐队Velvet Sundown走红一事,并重申了作为唱片公司的立场。

Michael Nash指出,尽管Velvet SundownSpotify月听众破百万,仍未跻身平台前一万,说明听众真正关注的仍是真人创作。UMG最新调研也显示,超七成用户更看重艺术家的真实身份、情感表达与故事性。他强调,AI应成为推动音乐文化的工具,而非主角。UMG的AI战略一直建立在一个核心原则上,以艺术家为中心,保护其权益,打造新型创作与商业机会。

目前来看,我们所见的,不仅仅是一个关于“AI能不能写歌”的问题,而是“谁在书写音乐的未来”这一命题的提前摊牌。今天不下决心设边界,明天就难有资格谈公平。

毕竟,音乐行业的未来,不只是让AI唱得、写得更像人,而是当一首优秀的作品诞生,真正的艺术家不必再一遍遍去证明“我是人”。

到这里,难免让人想到《红楼梦》太虚幻境中的那副对联——“假作真时真亦假,无为有处有还无。”当假的被当作真的那一刻,真的也仿佛变成了假的,本没有的拥有了,本该有的也就没了。

只不过,在当下AI制造的幻境中,比真假难辨更吓人的是,习惯虚假之后,便再也不在乎真假。

*本文图源网络,如侵权联系删改

本文来自微信公众号 “音乐先声”(ID:nakedmusic),作者:李沁予 ,36氪经授权发布。

小星星_

AI音乐有点荒谬,人类的艺术又该往何处去?

小星星_

别怕,人类的想象力永远比AI强大,这只是个玩笑!

小星星_

这种感觉,好像音乐要变成算法的奴隶

小星星_

感觉有点怪,但说得对,艺术的本质是人类的情感

小星星_

挺有意思的,但感觉有点虚无缥缈,好像没啥营养

小星星_

挺有意思的,但感觉少了点灵魂,有点像塑料花

小星星_

这种感觉,就像外星人入侵地球,艺术也得换个新主人了

小星星_

也许人类的创造力才是真正的未来,AI只会模仿

小星星_

听听看,AI的音乐,真想给它来段噪音!

小星星_

感觉世界要崩了,艺术的定义要被重新打乱!