智东西

作者 | 江宇

编辑 | 漠影

智东西7月28日报道,“应用来了”2025空间智能应用大会于深圳圆满落幕。大会由百度智能云主办,南山区科技创新局指导,NVIDIA提供支持,聚焦大模型与空间智能融合背景下的产业应用。

这也是百度继去年牵头成立空间智能产业联盟后再次集结生态力量,并以三大关键词——AIGC、智能硬件、IP创新,明确空间智能将进入“从1到N”转折阶段。

在开场致辞中,百度智能云副总裁、百度智能云泛科技业务部总经理张玮谈到,“我们希望百度在产业链当中可以作为纽带,为上下游的伙伴提供技术的共研和资源的共享。”他强调,AI正在成为空间智能的引擎。从设备、模型到交互和落地,百度的目标不是成为某一单点工具,而是作为“平台型支撑者”,连接技术、产品与应用。

百度智能云副总裁,百度智能云泛科技业务部总经理张玮

南山区创新发展促进中心负责人刘静在随后的演讲中指出,空间智能作为科创前沿领域,正受到南山区高度重视。她详细介绍了南山“创业之星NextStar”全球大赛、模力营AI生态社区的情况。今年“创业之星NextStar”全球大赛将设立4029万元奖金池、5亿元直投基金及150万平方米产业空间等配套资源,鼓励更多空间智能企业在南山扎根发展。

南山区创新发展促进中心负责人刘静

一、空间智能产业初成,快速发展的瓶颈待解

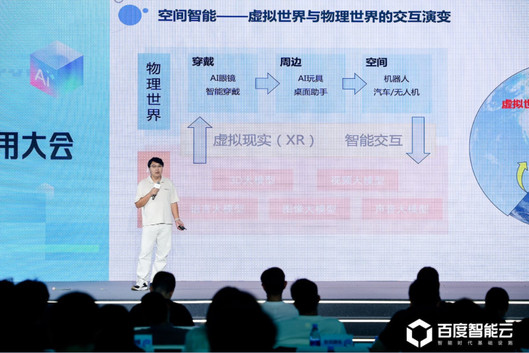

空间智能不仅是一个技术概念,更正在向具象化的产业演进,其核心理念是“虚拟空间与物理空间的融合”——通过AI大模型对人、物、场的感知与理解,进而在虚拟世界中实现再现和互动,构建具备生成力、交互性和环境感知能力的“数字空间”。

百度智能云空间智能行业负责人常佳硕在大会上指出,空间智能的关键在于“让AI既能理解人,也能理解物理世界的状态”,并通过语言、图像、3D等多模态能力,将这些信息转化为虚拟空间中的交互体验。未来,AI不再只是信息处理工具,而将以眼镜、玩具、车载系统、机器人等智能终端的形态,成为物理空间中的组成单元。

百度智能云空间智能行业负责人常佳硕

但在这一愿景落地前,行业还面临不少现实瓶颈。当前空间智能的推进受限于高昂的数据采集成本、模型适应性不足、终端设备标准不一,以及异构算力资源难以统筹等问题。这些问题导致了项目交付链条易断、调试成本高和协作效率低。

为了破解这些结构性难题,百度正通过共建平台机制,打通模型、硬件、内容之间的协同机制,为产业生态提供通用能力底座。

二、构建“算力+模型+工具链”能力,接住空间智能的产业需求

围绕空间智能规模化落地的产业需求,百度正在加速构建底层技术能力。其核心策略是通过“算力+模型+工具链”的全栈布局,为企业提供从开发到部署的全周期支撑。

百度智能云已构建起从芯片到大模型的一体化体系,底层以昆仑芯片提供算力支撑,配合百度百舸GPU云平台,实现万卡级的算力调度;上层以文心大模型为核心大模型,形成稳定的空间智能技术底座。

在开发工具方面,百度构建了基于千帆大模型的一站式平台,从2D/3D创作、到大模型微调、再到场景生成与虚拟数字人部署,逐步建立起覆盖2D至5D交互的多模态工作流,加速了从创意到产品的交付路径。

与此同时,百度也在算力层面与生态伙伴展开深度合作。

NVIDIA资深解决方案架构师金国强在演讲中指出,当前AIGC模型在推理阶段资源消耗极高,成为制约空间智能应用落地的重要瓶颈。例如,图像生成模型Flux参数规模已达120亿,需执行50步去噪过程;开源视频模型Wan2.1则达到140亿参数,生成5秒720P视频耗时超过100分钟,显存需求高达62GB,难以满足高频实时调用场景。

为此,NVIDIA推出TensorRT推理引擎、量化压缩、模型卸载等一系列优化工具,实测可带来2至3倍的推理提速、50%以上的显存压缩,并已在百度绘想等视频模型部署中验证效果。

NVIDIA资深解决方案架构师金国强

同时,百度云也在其“百舸”平台上与NVIDIA展开合作,共同缓解推理瓶颈,为空间智能提供更具可扩展性的技术支撑。

三、空间智能真落地,百度和伙伴们正交付一批真产品

衡量空间智能是否真正进入产业落地阶段,最关键的指标之一就是:有没有真实交付、面向用户的项目。此次大会展示了多个“能交付、真落地”的案例,它们不仅跑通了AI的模型能力与产业的衔接,还探索出了可持续发展的商业路径。

从内容创作、三维建模到智能终端与情感陪伴,空间智能正逐步穿透不同类型的应用场景,构建起完整的产业接口能力。

1、角色生成、建模复原、AI投流:空间智能内容“产线”已成型

2033科技是空间智能在内容创作领域的重要落地案例。创始人兼CEO马宇驰曾主导三角兽科技,服务百度、小米、vivo 、oppo等3.5亿台手机和1.5亿台IoT设备,此次再创业,聚焦普通用户可用的3D角色生成与多模态交互平台。

其产品已上线灰度版,用户可通过上传模型,自定义捏脸、语音、性格和对话风格,生成具有动作执行能力的AI角色,并支持在3D空间中完成做饭、讲故事、密室互动等行为。

其系统由百亿级大模型与世界模型驱动,强调角色在“人、时间、空间、事件”四维下的认知与响应,已支持数千个用户角色上线,构建起从IP创作到空间智能的闭环能力。

2033科技创始人兼CEO马宇驰

KIRI公司开辟了从现实视频复现可交互3D空间的独特路径。其核心产品KIRIEngine已服务200万用户,广泛应用于3D打印、游戏开发、电影特效等领域,为各行业提供高效的3D模型解决方案。

该公司率先推出的3DGaussSplatting(高斯溅射)技术,大幅降低建模门槛,用户通过手机拍摄即可快速生成高保真3D模型,让更多人能参与3D内容创作。

在C端应用上,KIRI潜力可观。樱花树下的纪念影像、艺术装置留存、航建筑建模、亲人建模等场景,为空间智能在情感类与消费类场景的落地提供了清晰案例,让技术更具温度与实用价值。

KIRI创始人兼CEO王正男

筷子科技则让AI内容生产走入品牌营销主战场。其产品系统以视频理解与热点识别为底座,提供从AI素材抓取、视频自动合成到智能投放的链条化流程,形成支持大规模商业传播的“AI内容中台”。

筷子将AI能力模块化为MCP组件,并构建了商业镜头库、热点素材库,覆盖从创意到分发的内容链路,为空间智能在“人-内容-消费”之间的落地提供了模板。

筷子科技高级产品总监陈龙

2、从创作者到开发者,空间智能的“AI工具集”来了

海马云联合创始人兼副总裁赵珅展示了AI工作流如何承接大模型能力并实现应用交付。

其RunningHUB平台定位为面向全球开发者的AIGC共创平台,聚焦图像、音视频的AI工作流开发与部署,已吸引来自154个国家和地区的5万余名开发者。

目前,该平台同时开放C端入口,用户可通过小程序一键调用全球开发者构建的AI工具。从基础算力到高兼容的ComfyUI开发框架,海马云打造了内容生产链,也为空间智能提供了类“开发者平台”的生态。

海马云联合创始人兼副总裁赵珅

3、智能终端贴身落地,空间智能走向日常场景

在AI+硬件的落地路径中,李未可科技带来了AI眼镜的实装案例,展示空间智能如何真正“贴身进入”用户生活。

李未可科技合伙人兼生态业务负责人张建华提到,其创始团队出身于百度、小米、天猫精灵等产品体系。自2023年以来,李未可科技推出多款AI眼镜产品,从骑行运动款到带摄像头的轻量眼镜,功能涵盖语音助手、翻译、导游等Agent服务。

眼镜搭载自研可穿戴模型,并通过统一调度框架连接多家大模型平台,形成“眼镜应用商店”式的智能生态。李未可也已将平台能力开放给其他硬件厂商,通过云端预装和MCP能力嵌入,推动空间智能终端走向产业链合作与可复制交付。

李未可科技合伙人兼生态业务负责人张建华

4、情绪交互成新接口,空间智能切入陪伴场景

数伴科技展示了数字情感体如何进入日常生活,尤其是针对年轻群体的“陪伴刚需”。其产品通过Unity引擎与手势识别、头部追踪等感知技术,构建出可触摸、可互动、具备角色个性的3D虚拟形象,并将其载入屏幕与硬件载体中。

创始人兼CEO李巍佳提出,“从你看手机到AI看你”是未来交互趋势。通过专利化的指向式样全息方式、标准化的角色模型平台“模之屋”,数伴打造了一套“虚拟形象驱动情绪连接”的系统样本。其落地路径不仅服务二次元群体,也在提示情感陪伴场景中各种空间智能角色。

模之屋

这批产品共同勾勒出空间智能“从平台到项目”的落地路径:它们既展示了内容生成、交互建模、Agent调度等关键能力的协同突破,也体现出产业伙伴围绕真实场景推进产品化落地的持续探索。空间智能正逐步具备规模化走入产业与消费端的系统能力。

结语:平台逐渐成熟,场景正在生长,空间智能不止是个“热词”

从内容生成、交互硬件到智能体系统,本次大会展示了一批可交付、可复制的空间智能落地项目,标志着这一概念正在由愿景走向现实。

多位嘉宾也在现场强调,空间智能的价值不止于“技术可用”,更在于其对未来生活方式与表达方式的重塑。无论是以VisionPro为代表的沉浸式观演体验,还是AI眼镜等轻交互设备,空间智能正逐步渗透至文化IP、零售营销、创作者生态等多元场景。虚实融合、可共建的数字空间,将塑造新一代的“内容—人—设备”范式。

空间智能是百度AI战略中持续深耕的方向。本次大会展示的是百度空间智能平台的阶段性成果,也为后续产业的快速发展和产品的快速落地提供了良好的技术底座。即将于8月28日召开的云智大会,百度将进一步展示这套能力如何贯通上下游,支撑产业规模化落地。