真正的智能产品,不是技术的堆砌,而是硬件、软件与AI在体验层面的“三位一体”。

我们正面临一个前所未有的复杂时代:单纯的功能罗列已无法打动用户,而纯软件世界的竞争早已是一片红海。

破局点在哪里?答案写在每一个成功的现代产品里:从智能电动车到AI耳机,从智能家居到AR眼镜,它们的核心竞争力无一不是硬件、软件与AI的深度协同。

然而,将这三者结合,绝非简单的“1+1+1=3”。它要求产品经理完成一次深刻的思维跃迁,从管理单一产品线,升级为驾驭三条不同节奏、不同逻辑的“河流”,并将它们汇入同一条价值主航道。

一、 共同的圣杯:为何我们必须走向融合?

三者融合,追求的是产品价值范式的根本性升级。

从“工具”到“伙伴”:价值属性的升维

传统产品是工具,提供的是固定、被动的功能(如:手表用来看时间,App用来记账)。

融合产品是伙伴,提供的是主动、自适应、可进化的能力(如:手表监测你的健康状态并预警潜在风险,App分析你的消费习惯并自动优化预算方案)。产品的价值从“执行命令”跃迁至“创造洞察”。

数据飞轮:构建最深的产品护城河

这是智能产品的核心引擎,也是一个自我强化的闭环:

- 硬件作为“五官四肢”,感知和采集物理世界的数据。

- 软件作为“神经网络”,传输、存储、清洗和呈现数据。

- AI作为“大脑”,挖掘、学习数据,形成智能决策与预测。

决策又通过软件驱动硬件去影响世界,产生新的数据,如此循环,使得产品越用越聪明,用户体验越来越好,壁垒越来越高。

极致个性化体验的终极答案

标准化功能无法满足所有用户。通过AI对用户数据的实时分析,软件可以动态调整交互界面,硬件可以调动不同的模块(如调整算力分配、激活特定传感器),实现真正的“千人千面”,这是任何单一技术都无法实现的梦想。

二、 内在的冲突:产品经理必须跨越的“思维鸿沟”

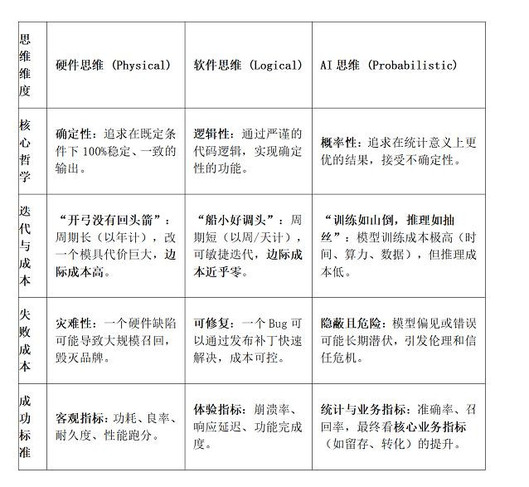

认识到“为何要做”是第一步,理解“难在哪里”才是成功的关键。这三者有着截然不同的“物理定律”。

这幅图景告诉我们:产品经理就像一位同时指挥交响乐和摇滚乐的指挥家,必须理解每种乐器的节奏和脾性,并让它们和谐共奏。

三、 实战心法:产品经理的融合之道

面对差异,卓越的产品经理会主动成为“融合框架”的构建者。

战略与规划:采用“金字塔”路线图

- 塔基(硬件):定义“最小可行硬件平台”,但必须为未来2-3代的AI算法升级预留充足的性能冗余和传感器接口。硬件定义产品的物理边界。

- 塔身(软件):构建“灵活、可扩展的软件架构”。软件是承上启下的骨架,要能为AI能力的接入和迭代提供标准化的接口(API),并能优雅地处理AI的“不确定性”。

- 塔尖(AI):践行“AIMVP”原则。从最核心、最能产生用户价值的功能点切入,初始版本可以允许一定的不完美,优先跑通数据闭环,再持续迭代优化。

流程与协作:打破团队深井

- 硬件未动,算法先行:在硬件设计阶段,AI团队必须深度参与,用现有数据或仿真环境进行算法预研,反向指导芯片选型、传感器配置,避免造出“跑不动核心算法”的硬件。

- 软件定义,中间层解耦:通过强大的中间层(操作系统、驱动、SDK)将软硬件解耦。让AI和软件应用团队能在仿真或测试环境中并行开发,大幅提升开发效率。

- 定义清晰的接口与验收标准:为三方的交付物制定明确的、可量化的协议。例如,硬件交付需满足的功耗和散热标准,AI模型交付需达到的最低准确率要求。

设计思维:拥抱“概率性设计”

- 设计降级方案(Fallback):当AI识别置信度低时,必须有优雅的退路(如转为规则判断、提示用户确认、交由人工处理),保证体验的完整性。

- 管理用户预期:通过UX设计巧妙地传达AI的“学习”属性。用“正在学习您的偏好…”、“74%置信度”等表述,让用户理解智能的边界,在犯错时获得谅解,甚至将修正过程转化为一种互动乐趣。

结语

硬件、软件与AI的融合,是这个时代产品经理最大的挑战,也是最性感的机遇。它逼迫我们跳出舒适区,从功能的设计者,进化为“体验的架构师”和“能力的创造者”。

成功不属于最懂单点技术的团队,而属于最懂融合之道的团队。这场交响乐已经奏响,而你,准备好拿起指挥棒了吗?

本文由 @PM仔2034 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议