文章摘要

AI创造力源于架构缺陷带来的约束(局部性与平移等变性),而非数据堆砌或“涌现”智能。这种约束类似人类“功能固着”的反面,迫使AI重组局部特征,从而创新。提升AI创新可主动设计约束架构、制造数据信息差、优化提示词。这挑战了追求AGI需模仿人脑的假设。

• 认知翻转:AI创造力源自技术“缺陷”带来的约束,而非大数据堆砌或神秘“涌现”。

• 局部性驱动:AI像“锁孔观察者”拼贴局部碎片,其视野限制反成创意组合的引擎。

• 等变连贯性:“平移等变性”原则确保碎片重组符合逻辑,形成和谐可信的创作。

• 约束即工具:主动设计不完美架构、制造数据信息差、精心构造提示词可系统激发AI创新。

• 历史映照:iPhone单键设计等人类创新典范,印证“约束催化创造力”的普适原理。

• 路径反思:AI独特创造力范式挑战了追求AGI需完全复刻人脑思维的固有方向。

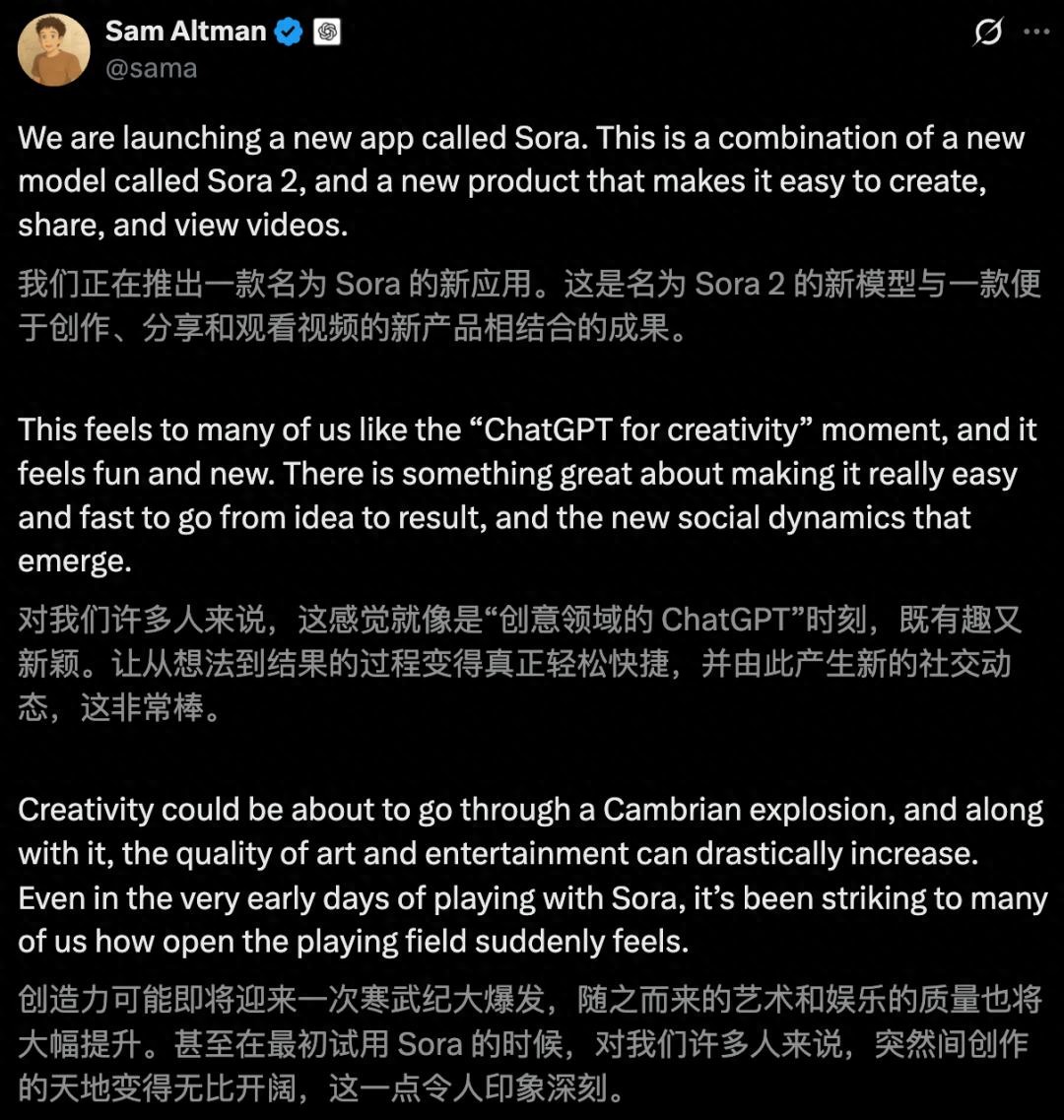

我们正处在一个由AI驱动的“文艺复兴2.0”时代。从ChatGPT的吉卜力创意热潮到Veo3生成的爆款短视频,AI似乎有媲美甚至超越人类的创造力。

我们一直以为,这种能力的觉醒源于更庞大的数据集、更复杂的算法和对人类世界的完美模仿。我们曾坚信,通往更强创造力的道路,是用天量的数据“喂养”出一个灵感涌现不绝的“创新之神”。

但如果真相恰恰相反呢?如果AI的创造力并非源于其“无所不知”,而是源于其“一知半解”?如果那些我们一直试图修复的“技术缺陷”,恰恰是点燃其创意火花的秘密引擎呢?

最近,一篇发表在《Quanta Magazine》上的重磅研究,颠覆了我的认知。斯坦福大学的研究者梅森·坎布(Mason Kamb)和苏里亚·甘古利(Surya Ganguli)的研究成果表明,AI的创造力并非某种高深莫测的“涌现智能”,而是一个令人意外的、由“不完美”设计所催生的必然结果。

一、揭开创意的面纱:所谓的“灵感涌现”只是美丽的误会

长期以来,当我们看到AI生成了一幅“宇航员在巴洛克风格的宫殿里骑马”的图像时,我们倾向于认为AI“理解”了宇航员、马和巴洛克风格,并像人类艺术家一样将它们创造性地结合起来。这是一种令人欣慰的拟人化想象,但研究表明,这是一个美丽的误会。

真相是,以扩散模型(Diffusion Models)为代表的生成式AI,其创造力的核心并非来自对概念的“高阶理解”,而是源于其架构中两个看似“缺陷”的底层约束。这种对全局的“无知”,恰恰让AI摆脱了人类思维中的一种经典枷锁——“功能固着”(Functional fixedness)。

功能固着是一种人类有而AI没有的认知偏误,是指人们知道了一些事物的固定的作用和功能之后,就会习惯性地认为这些事物就是用来干这些事情,而忽视了这些事物的其他方面的功能。

在著名心理学家卡尔·邓克尔(Karl Duncker)的“蜡烛问题”实验中,人们很难想到用装图钉的盒子来做烛台,因为我们对“盒子”的完整知识(它是容器)限制了想象力。AI则没有这种“知识的诅咒”,它不“理解”盒子,只“看到”其可以支撑物体的局部属性,因此这种“无知”反而成全了它的创造力。

AI不是一个全知全能的画家,更像一个技艺高超的马赛克艺术家,他虽然看不见整幅壁画的全貌,但凭借手中有限的彩色瓦片和一套严格的拼接规则,却能创造出令人惊叹的全新图案。

二、AI创造力的“黄金镣铐”:两大基本原则

那么,这两副给AI戴上,却反而让它舞姿更美的“黄金镣铐”究竟是什么?

第一副镣铐:局部性(Locality)。这指的是AI模型在处理信息时,并不是像我们一样“纵览全局”,而是一次只能聚焦于一个极小的图像区块(patch)。它像一个透过锁孔看世界的观察者,视野极其有限。

AI不知道一只完整的猫是什么样的,但它对“猫的毛发纹理”、“猫耳朵的尖锐轮廓”、“猫眼睛的反光”这些局部特征了如指掌。这种“视野缺陷”迫使它在生成图像时,无法直接复制一整只记忆中的猫,而必须将无数个它学到的“局部碎片”重新组合。

第二副镣铐:平移等变性(Translational Equivariance)。这听起来很专业,但原理却很直观。它是一套保证“结构一致性”的铁律。简单来说,如果模型在一个局部区块学会了“砖墙”的纹理,那么当它需要在图像的另一个位置画砖墙时,它会运用完全相同的规则和结构。这确保了AI生成的世界不会陷入混乱。

这一思想与AI先驱、图灵奖得主杨立昆大力倡导的“世界模型”(World Models)不谋而合。 两者的核心都在于,让AI学习这个世界可预测、可泛化的基本规律,而不是去死记硬背无穷无尽的表象。正是这种对底层规则的遵循,让AI的“拼贴”显得真实可信。

当“局部性”将世界打碎成无限重组的可能,而“平移等变性”则像一根无形的线,将这些碎片以一种和谐、连贯、符合逻辑的方式缝合起来,创造力的奇迹便诞生了。

无独有偶,近年来AI研究者们开发的“等变局部评分”(Equivariant Local Score, ELS)机,正是一个只优化这两个核心原则的简化数学模型,它竟然能高度复现复杂扩散模型的输出,这再次证明了——约束,而非自由,才是AI创造力的真正源泉。

三、化“限制”为“催化剂”:系统性提升AI创新力的3个方法

理解了AI创造力的根本原理,我们提升AI创新能力的方向就变得豁然开朗。我们不再是盲目地扩大模型、堆砌数据,而是可以像一位熟练的工程师一样,通过“设计约束”来主动引导和激发AI的创造潜力。

这种“拥抱限制”的哲学,在人类的创新史上早已屡见不鲜。 史蒂夫·乔布斯毕生信奉“至繁归于至简(Simplicity is the ultimate sophistication)”,他对iPhone只保留一个Home键的极致约束,恰恰成就了一代产品的革命性体验。

同样,在AI的世界里,我们也可以通过以下方法,将限制化为创新的催化剂:

方法一:设计“不完美”的架构。 未来的AI模型设计,重点可能不再是单纯地追求“更大更强”,而是要战略性地构建具有特定“创造性缺陷”的架构。我们可以设计出在不同维度上具有不同“局部性”视野的模型,或者引入更多有趣的“等变性”规则(如旋转、缩放等),就像给乐高玩家提供不同形状和功能的积木,让他们能搭建出更富想象力的作品。

方法二:驾驭数据“信息差”。 如果我们想让AI画出更有创意的椅子,或许我们不应该只给它看成千上万张椅子的照片。我们可以尝试一种“信息差”训练法:给模型看无数物体的局部纹理(木头、金属、织物),再给它看无数种结构(四条腿的、单腿的、悬空的),但就是不给它看一张完整的“椅子”。这将迫使模型在其“局部知识库”中进行前所未有的探索和组合,从而“发明”出我们从未见过的椅子设计。

方法三:将提示工程提升为“约束的艺术”。 当我们向AI输入“一只由水晶构成的蝴蝶,栖息在熔岩流上”时,我们正是在让模型在严格的约束下(水晶质感+蝴蝶结构+熔岩环境),去完成一次前所未有的“创作越狱”。

这让人想起了传奇音乐家布莱恩·伊诺(Brian Eno)著名的“倾斜策略(Oblique Strategies)”卡牌。 当创作陷入僵局时,他会抽出一张写有“只用一个音符”或“重复一个动作”这类指令的卡牌,通过这种人为的限制来打破思维定势,激发全新的灵感。

这一方法也让提示词的意义变得更加深刻。一个好的提示词,本质上就是在施加一种巧妙的“创造性约束”。

四、拥抱“不完美”,我们面临什么问题?

对AI创造力的研究和探索,或许能让我们反思对AI“完美”复现人脑的执迷,转而善用AI的“不完美”。我们手中的创新钥匙,不再是无穷无尽的数据和算力,而是设计“智慧约束”的能力。

这也引发了两个更深层次的问题:

- 既然约束是创造力的引擎,那么是否存在一种“最优约束”的尺度?太多的约束会扼杀创意,太少则会导致混乱,那个激发最大创新的“黄金分割点”在哪里?

- 如果AI的创造力源于一种与人类截然不同的“认知范式”,那么追求让AI像人一样思考的通用人工智能(AGI)道路,是否从一开始就走偏了?

或许这些将是未来AI领域的重点研究方向。

文章来自于微信公众号“奇点漫游者”,作者是“赛先声”。

Echo777

别说,我感觉这才是正确的方向,太棒了!

Dreamscape99

这想法太有意思,下次试试,保证有更多惊喜!

小星尘_✨

我感觉我们可能要进化成和AI一样的思维模式。

Nova_X

说得对!限制就是创造的源泉,太有意思!

Echo777

哎哟喂,这逻辑我爱了,简直是颠覆常规!

小星尘_✨

感觉我们人类可能要被AI碾压,这说法有点意思。

Echo777

别逗了,这种思路我支持一百个遍!

Dreamscape99

这想法太疯狂了,限制反而加速创新,简直是天才!